Alfredo Gil (*)

As tensões e preocupações que planam sobre nossas existências

justificam a retomada que tem sido feita da definição de crise de

Antonio Gramsci: “A crise é quando o velho mundo está morrendo e que o

novo tarda a nascer. E, neste claro-obscuro, nascem os monstros”.

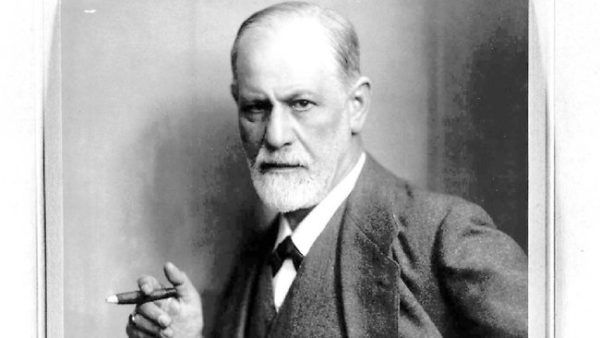

Em 1915, Freud define o luto como reação à perda de uma pessoa amada,

e acrescenta: “ou, de uma abstração vinda em seu lugar”. Ele dará como

exemplos a pátria, a liberdade, um ideal, etc. A reação à perda é de

tristeza profunda e de desinteresse total pelo mundo externo.

A proposição de Freud de estender o sentimento de luto a “uma

abstração” nos leva a pensar sobre as coisas às quais podemos nos apegar

e que o suporte do apego não é necessariamente um corpo físico podendo

se materializar de uma outra maneira. O que dá corpo ao sentimento

patriótico, de pertencimento? O que dá corpo ao almejo de liberdade e a

busca de um ideal? Seguindo os passos de Freud, tais “abstrações”, como

ele diz, devem se materializar minimamente para que, em certos momentos

da vida de alguém, ou de um povo, a perda seja sentida como falta,

desencadeando o luto.

Existem formas de apego cuja natureza tomamos como uma evidência: é o

caso dos laços familiares, o amor aos pais, irmãos e irmãs. Mas a

evidência não deve nos impedir de lembrar que a intensidade de tais

laços pode existir na sua forma inversa, qual seja, a do ódio.

Contrariamente ao que se possa imaginar, isto significa também que a

perda de uma pessoa odiada pode levar o enlutado a um processo tão

doloroso – e por vezes mais – quanto a perda de uma pessoa amada.

Mas voltemos à extensão, audaciosa, proposta por Freud, sobre o que

se perde quando se trata da pátria, da liberdade, ou de um ideal.

Infelizmente, nossa atualidade é repleta de exemplos: quem poderia negar

o sentimento profundo de enlutamento da imensa massa migratória em

direção à Europa desde 2015, no qual se concentra tanto a perda de

pessoas amadas, quanto a da pátria, da liberdade, de ideais, etc ? Como

não ser afetado quando se escuta um jovem contar seu exílio, que inicia

no Máli aos quinze anos, atravessando a África em carros e caminhões

durante dois meses em direção da Líbia, para cruzar o Mar Mediterrâneo e

desembarcar na ilha de Lampedusa (Itália) até chegar em Paris? Diante

de uma fala que busca traçar uma tal “experiência”, marcada por tantas

perdas e horror, pode-se levar a pensar menos no que este jovem perdeu e

mais naquilo que ainda resta.

Sempre na linha da “extensão freudiana” sobre o luto, podemos evocar a

reação de milhares de pessoas contra o atentado da agência do jornal

Charlie Hebdo em 2015, que foi muito além da fronteira francesa através

da afirmação “Je suis Charlie”. Identificar-se com aquele que morreu

assassinado era a maneira de dizer que a liberdade é um valor da vida

incontestável. Sua restrição (no caso, a liberdade de expressão) ou sua

perda total seria a impossibilidade de conjugar o verbo ser na primeira

pessoa com o complemento que parece melhor representar valores

irrevogáveis para o viver juntos: “eu sou Charlie”.

Não há dúvida de que as diferentes formas de redes sociais, de meios

de informação, têm nos atingido intimamente, nos afetando profundamente

quando nos trazem, por vezes em tempo real, imagens que retratam

acontecimentos do outro lado do mundo. Em outros termos, enquanto a

relação espaço-temporal encolhe, nosso ego se estende, nos dando a

possibilidade de comovermos e de afirmarmos coletivamente, “eu sou

Charlie”, onde quer que estejamos. Mais uma observação sobre as redes

sociais. Elas permitem a circulação de ideias, de opiniões, de

informações, autorizando facilmente, e por vezes incitando, uma tomada

de posição bastante abstrata. Neste sentido, não é raro que as redes ao

invés de articular discursos elas enredam as pessoas num verdadeiro

campo de batalha, num toma lá dá cá.

Neste clima de crises e de guerras algumas parecem tomar formas

inéditas. Assiste-se a uma guerra através do mundo midiático veiculada

pelas redes sociais, como aquela que houve entre os responsáveis

políticos dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, jogando com a

segurança internacional, se lançando twetter como mísseis. Há também uma

guerra local como a que assistimos no Brasil, que aposentou ou matou o

traço identitário da cordialidade, caro ao nosso Sérgio Buarque de

Holanda, traço que, por mais cínico que fosse na sua forma de domínio,

preservava a aparência dos códigos de civilidade. Atualmente, qualquer

“Zé ninguém” (como dizia Wilhelm Reich, discípulo e dissidente de Freud)

enche a boca para dizer o que pensa, com a certeza de dizer a verdade…

sobre o outro, é claro, e sem pudor.

Houve duas grandes guerras no tempo de Freud, que eram guerras com

fronteiras, pois eram guerras de nações. Mas hoje em dia, há também os

que chamam de guerra a luta contra o terrorismo, um inimigo sem

fronteiras, que irrompe contra os valores ocidentais a golpes de facada.

E há guerras como aquela do jovem malinês, que escapando da miséria e

do fundamentalismo, ainda tenta encontrar as palavras que o permitiriam

narrar o horror que somente ele viu e viveu, nomear as perdas ao longo

da sua travessia para se reconciliar com o lugar que garanta o enunciado

tão elementar mas essencial: “eu sou malinês”. Por fim, há uma guerra

identitária que é particularmente movida pelo ódio e alimenta as

posições nacionalistas radicais. Qual estrato da natureza humana poderia

explicar o aumento da extrema direita alemã no estado da Saxônia, que

tem níveis de desemprego baixíssimo, e que estampou recentemente seu

ódio ao estrangeiro na capital, Chemnitz. Embora nesta cidade os

empresários sofram com a carência de trabalhadores e aceitem oferecer a

formação necessária a refugiados (Sírios e Afegãos), estes são

confrontados com a recusa por parte da administração para obterem suas

autorizações de trabalho.

Nestes tempos de crise e de guerra, impõe-se a leitura de

“Arqueologia da violência: a guerra nas sociedades primitivas”, de

Pierre Clastres. O estudo do antropólogo e etnólogo francês, publicado

em 1977, pode ser lido hoje retirando-se o adjetivo “primitivas”. Na

arqueologia em questão encontra-se uma organização social que baseia seu

funcionamento num princípio binário, porém interdependente, na medida

em que “a existência do Outro, afirma Pierre Clastres, é desde o início

posta no ato que o exclui, é contra as outras comunidades que cada

sociedade afirma seu direito exclusivo sobre um território determinado, a

relação política com os grupos vizinhos é imediatamente dada”.

As tensões e preocupações que planam sobre nossas existências

justificam a retomada que tem sido feita da definição de crise de

Antonio Gramsci: “A crise é quando o velho mundo está morrendo e que o

novo tarda a nascer. E, neste claro-obscuro, nascem os monstros”.

--------------

(*) Alfredo Gil é psicanalista em Paris; membro

da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA) e da Association

Lacanienne Internationale (ALI). E-mail: alfredo.gil@wanadoo.fr

Fonte: https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2018/10/sobre-guerras-e-lutos/ 09/10/2018

Nenhum comentário:

Postar um comentário