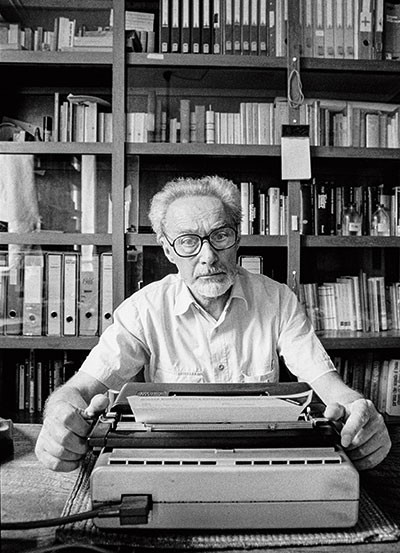

O escritor italiano Primo Levi Gianni Giansanti/Getty Images

Coletânea de poemas mostra

que Primo Levi, além de autor de um dos maiores testemunhos sobre o

Holocausto, era também grande poeta

Levi, Primo

Mil sóis: poemas escolhidos

TRAD. e APRES. Maurício Santana Dias

Todavia •

160 pp •

R$ 54,90 / R$ 29,90

Primo

Levi é o corvo que rasga o céu da noite mais escura da civilização

europeia com um canto incômodo, certeiro e cristalino. Diante do ocaso

supremo, quando o mundo testemunha, envergonhado, os destroços do maior

perigo possível à humanidade — deixar de reconhecer no outro o que é, no

limite, humano —, seu estertor reverbera a inadiável verdade de forma paradoxalmente serena. Mesmo na narrativa implacável sobre o

horror da máquina nazista de aniquilar o sujeito, o poeta traz a

possibilidade de “mil sóis”. Cada vez que se concede a outro homem o

direito à existência, surge, enfim, uma pequena aurora — e ele viu

mostras de empatia até em quem já não cabia na definição de homem.

Ao fim de É isto um homem?, célebre relato

sobre a experiência concentracionária, Levi narra uma cena de extrema

bondade. Na iminência da libertação, quando Auschwitz está já sem

soldados, e seus presos, após meses ou anos no campo, descobrem a

ansiada comida escondida, eles lhe oferecem uma ração extra de pão —

afinal, ele havia instalado uma estufa que evitara que morressem de

frio. “Foi o primeiro gesto humano entre nós”, afirma. “Acho que

poderíamos marcar naquele instante”, diz, “o começo do processo pelo

qual nós, que não morremos, de Haftlinge [prisioneiros] voltamos lentamente a ser homens.”

Seus relatos são dotados de uma economia da palavra

que só quem conjuga imanência e transcendência sem julgamentos e

esteticismos alcança. Sua fala sobre o bem é tão ou mais pungente que os

relatos sobre o mal. Há mais do que morte, assim, na escrita calculada

de Primo Levi. Há também vida — e em versos: foi na linguagem poética,

inclusive, que o italiano rascunhou os primeiros esboços da monumental

tarefa de descrever o Holocausto.

“Buna Lager” apareceu em 1946 no semanário comunista L’ Amico del Popolo, que mais tarde abrigaria os capítulos de É isto um homem?. “Buna”

é a goma que a fábrica que escravizou judeus como ele em Auschwitz

deveria produzir, mas nunca o fez — os alemães perderam a guerra pouco

antes, o que permitiu aos que sobreviveram a chance de contar o que

viveram. Levi narrou seu primeiro quinhão meses depois de voltar para

casa — não em prosa, mas em versos. O poema, curiosamente, não faz parte

da coletânea Mil sóis, que a Todavia lança no Brasil. Mas existe muito do Lager, do campo de aprisionamento, nos versos escolhidos de Levi.

A banalidade do mal

Vide os dois “cantos do corvo” que emergem,

dilacerantes, na coleção. No primeiro, de janeiro de 1946, um ano após

ser libertado, ele escreve: “Eu cheguei de muito longe/ Para trazer a má

notícia./ Passei por cima da montanha,/ Atravessei a nuvem baixa,/

Espelhei no pântano meu ventre./ Voei sem descanso,/ Para encontrar sua

janela,/ Para encontrar seu ouvido,/ Para trazer-lhe a terrível nova/

Que lhe tire a alegria do sono,/ Que lhe corrompa o pão e o vinho,/ Que

se assente à noite em seu coração”.

Quem leu a prosa que até hoje convida o leitor a um

mergulho nas profundezas da banalidade do mal não deixará de procurar,

com lupa, os reflexos da experiência do campo em cada poema. “A má

notícia” que o corvo vem dar, assim, parece versar sobre a crueza da

verdade obscena do nazismo — até hoje negada por muitos em sua dimensão

de catástrofe. Sim, o homem é capaz do mal absoluto. E é isso que ele

vai gritar na sua janela, leitor — essa verdade impreterível, urgente,

sem data, mesmo que atrapalhe seu sono burguês, o sabor da comida farta

que quem o lê tem à mesa sem perceber o valor.

Levi levou quase três anos entre sua libertação de Auschwitz, em janeiro de 1945, e a publicação de É isto um homem?,

em 1947. Mas já no fim de 1945 começou a escrever poemas, que

classificou como “precisos e sangrentos”. Era ainda uma produção

“errática e sem método”, explica Maurício Santana Dias, crítico

literário, professor da Universidade de São Paulo (usp) e responsável

por traduzir Mil sóis. Mas já detinha uma força ímpar, cuja

“voz lírica oscila entre o desespero, a notação da realidade dura e

algumas tentativas, ainda bastante incipientes, de buscar uma luz em

meio às trevas”.

O autor seguiu escrevendo poemas, cerca de um por

ano, nos anos 1960 e 1970. Alguns foram publicados em revistas

literárias e, mais tarde, num volume apócrifo. Em 1975, uma coletânea

devidamente assinada viu a luz do dia — Em hora incerta, primeiro compêndio editado como um corpus lírico, detinha 63 poemas. Parte deles está em Mil sóis,

em italiano e em português, na ordem cronológica e diarística original,

o que ajuda o leitor nessa trajetória que conjuga memória e abertura

poética. Um trunfo a quem deseja encontrar a sonoridade original e a

genética temporal da poesia de Levi.

A esmagadora maioria do público conhece Levi por seu relato sobre os onze meses passados no horror cotidiano de Auschwitz. Ler Mil sóis sem ter lido É isto um homem?

seria um exercício curioso. Afinal, tudo o que Levi narra em detalhes

com crueza quase obscena em sua prosa, na poesia ganha a força do

lirismo (quiçá) inerente ao gênero. Uma exegese mais profunda dos versos

passa, assim, pela comparação dos gêneros.

O que é, afinal, um homem?

“A capacidade humana de cavar-se uma toca, de criar

uma casca, de erguer ao redor de si uma tênue barreira defensiva, ainda

que em circunstâncias aparentemente desesperadas, é espantosa e merecia

um estudo profundo”, escreveu Levi. É isto um homem? é esse

estudo — retrato do embate em torno da humanidade e dos paroxismos do

homem. De um lado, mostra o esforço, que o projeto nazista previu nos

mínimos detalhes por meio do maquinário perverso do campo, para

exterminar a humanidade do povo judeu — violência que ultrapassa o

assassinato em massa visando à aniquilação completa do sujeito. De

outro, mostra como o homem se aferra a qualquer resquício de

subjetividade que lhe permita resistir ao açoite do absurdo e

sobreviver, um dia, só mais um.

É isto um homem? é um documento sobre a

experiência do horror a ser guardado como material indelével de uma

experiência que jamais deve ser esquecida. É também o bastião do que se

convencionou chamar de “literatura do testemunho”, marco do

reconhecimento da experiência narrada como objeto de valor nas ciências

humanas e na literatura. Mas mesmo esse livro é aberto por um poema.

“Shemà”, presente também em Mil sóis, volta-se ao leitor que não viveu o horror e nunca conseguirá imaginá-lo sem sua ajuda.

“Vós que viveis seguros/ Em vossas casas aquecidas/

Vós que achais voltando à noite/ Comida quente e rostos amigos://

Considerais se isto é um homem,/ Que trabalha na lama/ Que não conhece

paz/ Que luta por um naco de pão/ Que morre por um sim ou por um não.”

Pois “a convicção de que a vida tem um objetivo está enraizada em cada fibra do homem”, escreve Levi. Para o homem do Lager,

onde o sono suplanta a fome e esta espanta a dor, onde as noções de

“certo” e “errado” se moldam ao sabor da luta por sobreviver mais um

dia, onde “não há nada vivo, a não ser as máquinas e os escravos; mais

vivas aquelas do que estes”, é preciso ter um horizonte além da cerca

eletrificada. O dele era contar o que viu.

Levi descreve a luta diuturna por manter um fiapo de

humanidade ao qual se apegar, aquele símbolo que permite que o homem se

reconheça como humano no limite — além do qual está o muçulmano, figura

esta que desistiu de resistir, que já não luta pela vida, que apenas

segue à espera da morte, sendo este o sucesso da empreitada nazista de

reduzir o homem a um animal sem alma.

Além do trabalho forçado e do frio, da “fome

crônica”, das doenças e castigos sem aviso ou razão, a maior luta no

campo era para seguir humano. Por isso ele se banhava, engraxava os

sapatos, caminhava ereto — tudo era “essencial à dignidade moral” sem a

qual viraria alguém “interiormente oco, nada mais que um invólucro, como

certos despojos de insetos que encontramos na beira dos pântanos,

ligados por um fio às pedras e balançados pelo vento”. Esse fio era o

desejo inadiável de narrar sua experiência.

Ao se ver em meio a milhares de homens nus, sem

sapato, cabelo ou nome, Levi percebeu que “nossa língua não tem palavras

para expressar essa ofensa, a aniquilação de um homem”. O que reverbera

uma crítica comum na academia a respeito do “indizível” — para alguns,

narrar a experiência do Holocausto é empreitada vã: um horror tamanho,

que inexiste fora da experiência subjetiva do aniquilamento, jamais

encontraria palavras. Mas, como pontuou Giorgio Agambem, dizer que

Auschwitz é “indizível” equivale a adorá-lo em silêncio. Melhor “manter

fixo o olhar no inenarrável”.

É o que faz Levi quando conta o sonho recorrente em

que se via no calor do lar, saciado e confortável, narrando sua

história. De repente, porém, percebe que ninguém o ouve. “Por que o

sofrimento de cada dia se traduz, constantemente, em nossos sonhos, na

cena sempre repetida da narração que os outros não escutam?” Porque o

desejo supremo do homem é ser escutado. Por isso, nos poemas de Mil sóis,

o corvo canta seu canto lúgubre a destroçar a paz de quem vive a

anos-luz da “zona cinzenta”. E por isso os poemas dão a quem leu seu

relato em prosa um bilhete de retorno ao mundo às avessas de Auschwitz.

A beleza da repetição

Levi é poeta da repetição. Sua escrita revolve os

mesmos temas ao extremo, extraindo sempre uma nova verdade. Como escreve

o ensaísta Ernesto Ferrero: “Não só ele não esquece, mas quer que o

leitor realize com ele reiteradamente o mesmo trajeto, as operações de

uma mesma verificação”. Sua lírica, escreve Dias, é modular, formada de

temas que vão e voltam ao longo da vida e da escrita. Os poemas dos anos

1940, por exemplo, versam sobre o horror da deportação e o esforço de

restauração da humanidade quase perdida no lager. Mas “O

sobrevivente”, de 1984, escrito quase quatro décadas depois, traz a

“mesma energia ambivalente entre destruição e restauração”.

Mas ele sabe que sua vida não é culpa de um erro

seu. “Ninguém morreu em meu lugar/ Ninguém./ Retornem ao seu nevoeiro./

Não tenho culpa se vivo e respiro/ E como e bebo e durmo e visto

roupas.” Há aqui, como lá, a mesma “busca da claridade, um trabalho

contínuo contra as sombras”.

O efeito da repetição sobre a compreensão do

indizível que ele consegue dizer é fundamental para ler Levi. Em

“Levantar”, de 11 de janeiro de 1946, por exemplo, o autor desenha uma

síntese da vida no campo: “Sonhávamos nas noites ferozes/ Sonhos densos e

violentos/ Sonhados com corpo e alma: Voltar; comer; contar/ Até que

soava breve e abafado/ O comando da autora ‘Wstawac’;/ E no peito o

coração partia.// Agora reencontramos a casa,/ Nosso ventre está

saciado,/ Terminamos de contar./ É o tempo. Logo ouviremos de novo/ O

comando estrangeiro: ‘Wstawac’.”

Em 22 de agosto de 1953, mais de sete anos depois,

“O canto do corvo (2)” traz o mesmo canto, a mesma “mensagem”, a mesma

“nova” que precisa ser ouvida.

“Quantos são os seus dias? Eu os contei:/ Poucos e

breves, todos de tormentos;/ Dessa angústia da noite inevitável,/ Quando

a sós nada serve de anteparo;/ Do temor da alvorada seguinte,/ Da

espera por mim, que o aguardo,/ De mim, que (inútil, inútil fugir!)

[...]// Até que se cumpra o que foi dito/ Até que sua força se desfaça,/

Até que você mesmo se acabe / Não com um baque, mas com um silêncio,/

Como em novembro as árvores se despem,/ Como se encontra parado um

relógio.”

A fome, o cansaço, o sono e a ânsia de liberdade se

sucedem, como versos que “zumbem ao redor como falenas bêbadas”, que

“você só tem que esperar, com a caneta pronta” para agarrá-las e verter

em escrita — é o que escreve em “Um ofício”, de 1984. Afinal, como diz

em “Autobiografia”, de 1980, seu “velho corpo está marcado por estranhos

sinais”. E eles o assombram, fantasmas que só a escrita pode tentar (em

vão) extirpar.

Daí outro tema recorrente em sua tabela periódica de

vocábulos ser a escrita inacabada ou inalcançável. Em “No princípio”,

ele insta os “irmãos humanos” a pensar nos “milhares e milhares de

sóis,/ e esta mão que escreve”. Em “Medidas não despachadas”, de 1981,

confessa que deixa “muito trabalho incompleto”; quem tiver a força de

procurar, porém, “encontrará restos dele em minha gaveta”. Ele não teve

“tempo de desenvolvê-lo./ Uma pena,/ Teria sido uma obra fundamental”.

Em “Encargos pendentes”, de 1984, Levi diz que

“gostaria, se possível,/ De me afastar em silêncio” — por meio da “obra

ainda inacabada”: afinal, “(Toda vida é inacabada)”. Por fim, em “A

obra”, de 1983, escreve:

“Pronto, agora acabou: nem mais um toque./ Como me

pesa a caneta na mão!/ Era tão leve pouco tempo atrás,/ Viva como a

prata viva:/ Eu só precisava segui-la,/ Ela me guiava a mão/ O que fazer

agora? Como separar-se dela?/ A cada obra que nasce você morre um

pouco.”

Afinal, “tornar-se normal novamente — depois do

mundo às avessas de Auschwitz — significava escrever sobre as

preocupações centrais aos poetas de qualquer época”, escreve a

professora de inglês da Stonehill College e especialista na poesia de

Levi, Barbara Estrin. Levi teceu poemas sobre animais, reais e

mitológicos; sobre a inspiração de homens de ciência como Galileu

Galilei; fala de Plínio, de Catulo, poetas latinos que ama; e escreve

sobre a guerra, como em “Canto dos mortos em vão”. É o horror que reduz o

homem a pó, sobretudo, seu Leitmotif fundamental.

Em busca do silêncio perdido

Levi deixou Auschwitz para mergulhar numa vida

absurdamente comum. Por trinta anos trabalhou como químico numa fábrica

de tintas, enquanto escrevia poemas, contos e ensaios no tempo livre.

Não ficou famoso até décadas depois de publicar É isto um homem?. Mesmo assim, em cada entrevista, dizia-se não poeta, não escritor, mas químico. É o que afirmava em sua autobiografia de 1975, A tabela periódica, na qual cada capítulo de sua vida tinha como título um elemento químico.

Seu objetivo maior talvez fosse narrar tantas vezes o

horror da espera da aurora de mais um dia de tormentos sem fim até que

nele finalmente se fizesse o silêncio. Em “Um vale”, de 1984, ele

escreve sobre essa árvore vigorosa encontrada num vale aonde chegou

sozinho e a que não se deu nome. “Não tem iguais: fecunda a si mesma./

Seu tronco carrega velhas feridas/ Das quais destila uma resina/ Amarga e

doce, fonte de esquecimento.”

Interpretar a poesia é reduzir uma arte novamente à

palavra. Mas como não ver na resina amarga o relato poético do horror

nazista? Primo Levi a trabalhou, como um químico insistindo num

experimento infundado, até os últimos dias. Ou até que o abraçasse o

descanso da morte. Levi morreu após cair de uma escada em 1987 — para a

polícia e os biógrafos, ele se suicidou, vítima de uma depressão sem

fim. Enfim o corvo se calou, enfim o silêncio.

----------

Fonte: https://www.quatrocincoum.com.br/br/resenhas/p/reduzir-o-homem-a-po

Revista dos livros: QUATRO CINCO UM, nº 29 - dez/19 - janeiro/20- pg. 60/61.

Nenhum comentário:

Postar um comentário