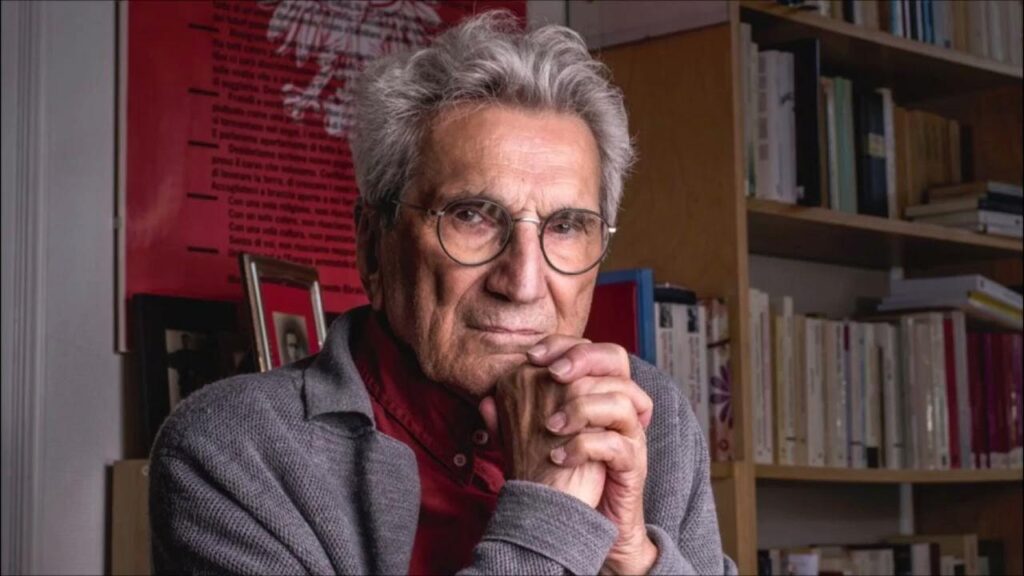

por Toni Negri

Para ele, uma esquerda autossuficiente não

enxergou as mutações do capital, nem buscou respostas. Daí a “derrota

colossal” pós-1970. Mas o sistema segue em crise, o poder “é sempre

dividido” e o amor “mantém a espécie humana em pé”

Da infância nos anos de guerra ao aprendizado de filosofia e à

militância comunista, de 68 ao massacre da Piazza Fontana, do Poder

Operário à Autonomia e de 77 à prisão e ao exílio. E novamente a prisão,

antes da liberdade definitiva. Toni Negri – que contou sua trajetória,

em parceria com Girolamo De Michele, em três volumes autobiográficos: Storia di un comunista [História de um comunista], Galera e esilio [Prisão e exílio] e Da Genova a Domani [De Gênova ao amanhã] (Ponte alle Grazie) – completou 90 anos no último dia 1º de agosto.

Nesta entrevista, concedida ao jornal Il Manifesto, o

filósofo e militante retoma momentos cruciais de sua vida, como os anos

1960, o 68 italiano, os anos de prisão e exílio. Também coloca em

perspectiva o Partido Comunista Italiano, que em determinado momento

caiu na armadilha de um justicialismo e delegou a política aos

magistrados, processo que está na origem, segundo Negri, do

desaparecimento da esquerda no país, nos dias atuais

A entrevista aborda também os escritos que deram ao filósofo uma

renovada projeção internacional, em coautoria com Michael Hardt,

professor de literatura na Duke University, nos Estados Unidos, como: Império, Multidão, Comum e O Bem Estar Comum [Record]. E ainda revisita sua aproximação a pensadores como Spinoza, sobre quem escreveu um importante livro – Spinoza Subversivo – quando estava na prisão.

Por fim, Toni Negri responde a um questionamento a respeito do modo

como se refere a São Francisco de Assis, ao qual ele diz se sentir

próximo desde muito cedo. Para ele, Francisco é, sobretudo, um modo de

trazer o amor, “como uma arma para a vida”, para o campo político. Diz

Negri:

“Francisco é o amor contra a propriedade: exatamente o que poderíamos

ter feito na década de 1970, revertendo esse desenvolvimento e criando

uma nova maneira de produzir. Francisco nunca foi suficientemente

abordado, nem a importância que o franciscanismo teve na história

italiana foi devidamente levada em conta. Menciono isso porque quero que

palavras como amor e alegria entrem na linguagem política.”

_____________

Roberto Ciccarelli – Você completou 90 anos. Como vive o seu tempo hoje?

Toni Negri – Lembro-me de Gilles Deleuze, que sofria

de uma doença semelhante à minha. A assistência e a tecnologia de que

dispomos hoje não existiam naquela época. A última vez que o vi ele se

movia com um carrinho com cilindros de oxigênio. Foi muito difícil. Hoje

também é para mim. Acho que nessa idade cada dia que passa é um dia a

menos. Você já não tem forças para torná-lo um dia mágico. É como quando

você come uma boa fruta e ela deixa na boca um gosto maravilhoso. Esse

fruto é a vida, provavelmente. É uma de suas grandes virtudes.

Noventa anos são um século breve.

Pode haver vários séculos breves. Há o clássico período definido por

Hobsbawm, de 1917 a 1989. Houve o século americano, que foi bem mais

curto. Durou desde os acordos monetários e de governança global em

Bretton Woods até os atentados às Torres Gêmeas em setembro de 2001. No

que me concerne, meu longo século começou com a vitória bolchevique,

pouco antes de eu nascer, e continuou com as lutas dos trabalhadores e

todos os conflitos políticos e sociais dos quais participei.

Este breve século terminou com uma derrota colossal.

É verdade. Mas eles pensaram que era o fim da história e que havia

começado uma era de globalização pacificada. Nada mais falso, como

verificamos todos os dias há mais de 30 anos. Estamos em um momento de

transição, mas na realidade sempre estivemos. Embora possa passar

despercebido, encontramo-nos em uma nova era marcada pelo ressurgimento

mundial de lutas, contra as quais existe uma resposta dura. As lutas dos

trabalhadores começaram a se cruzar cada vez mais com lutas feministas,

antirracistas, em defesa dos imigrantes e pela liberdade de movimento,

ou com as lutas ambientais.

Filósofo, você se tornou professor em Pádua ainda muito jovem. Participou da Quaderni Rossi,

a revista do operariado italiano. Fez pesquisa e trabalho de base nas

fábricas, a começar pela Petroquímica em Marghera. Você fez parte,

primeiro, do Potere Operaio, depois da Autonomia Operaia.

Você viveu o longo 68 italiano, começando com o impetuoso 1969 dos

trabalhadores em Corso Traiano, em Turim. Qual foi o momento político

culminante dessa história?

A década de 1970, quando o capitalismo antecipou fortemente uma

estratégia para o seu futuro. Com a globalização, precarizou-se o

trabalho industrial e todo o processo de acumulação de valor. Nessa

transição, foram lançados novos polos produtivos: trabalho intelectual,

trabalho afetivo, trabalho social que constrói a cooperação. Na base da

nova acumulação de valor também estão, é claro, o ar, a água, a vida e

todos os bens comuns que o capital continuou a explorar para neutralizar

a queda da taxa de lucro que vinha sofrendo desde os anos 1960.

Por que, desde meados dos anos 1970, a estratégia capitalista triunfou?

Porque faltou uma resposta da esquerda. De fato, por muito tempo

houve um total desconhecimento desses processos. Desde o final da década

de 1970, foi eliminada qualquer força intelectual ou política, pontual

ou de movimento, que tentasse mostrar a importância dessa transformação e

que visasse a reorganização do movimento operário em torno de novas

formas de socialização e organização política e cultural. Foi uma

tragédia. Aqui aparece a continuidade do curto século no tempo que

vivemos agora. Havia uma vontade da esquerda de bloquear o quadro

político para preservar o que já tinha.

E o que essa esquerda tinha?

Uma imagem poderosa, mas já então insuficiente. Mitificou-se a figura

do trabalhador industrial sem perceber que ele mesmo desejava algo

muito diferente. Ele não queria se conformar com a fábrica de Agnelli,

mas destruir sua organização; ele queria construir carros para oferecer

aos outros sem escravizar ninguém. Em Marghera, eles não queriam morrer

de câncer ou destruir o planeta. Isso é basicamente o que Marx escreveu

em Crítica ao Programa de Gotha: contra a emancipação pelo

trabalho mercantil patrocinado pela social-democracia e pela libertação

da força de trabalho do trabalho mercantilizado. Estou convencido de que

a direção tomada pela Internacional Comunista – de forma óbvia e

trágica com o stalinismo, e depois de forma cada vez mais contraditória e

impetuosa – destruiu o desejo que mobilizava massas gigantescas. Para

toda a história do movimento comunista, aquela foi a batalha.

O que foi enfrentado naquele campo de batalha?

Por um lado, havia a ideia de libertação. Na Itália, foi iluminada

pela resistência contra o nazifascismo. A ideia de libertação foi

projetada na própria Constituição, como a interpretamos então quando

éramos jovens. E aqui eu não subestimaria a evolução social da Igreja

Católica que culminou no Concílio Vaticano II. Por outro lado, havia o

realismo, herdado da social-democracia pelo Partido Comunista Italiano,

aquele de Amendola e dos seguidores de Togliatti, de diferentes origens.

Tudo começou a desmoronar nos anos 1970, precisamente quando, pelo

contrário, surgiu a possibilidade de inventar uma nova forma de vida,

uma nova forma de ser comunistas.

Você continua a se definir como comunista. O que significa isso hoje?

O que significou para mim quando jovem: conhecer um futuro em que

teríamos conquistado o poder de ser livres, de trabalhar menos, de nos

amar. Estávamos convencidos de que conceitos burgueses como liberdade,

igualdade e fraternidade poderiam se materializar em palavras de ordem

como cooperação, solidariedade, democracia radical e amor. Pensamos e

fizemos, assim pensou a maioria que votou na esquerda e a fez existir.

Mas o mundo era e é insuportável, tem uma relação contraditória com as

virtudes essenciais do viver junto. No entanto, essas virtudes não se

perdem, são adquiridas por meio da prática coletiva e vêm acompanhadas

da transformação da ideia de produtividade, o que não significa produzir

mais bens em menos tempo, nem travar guerras cada vez mais

devastadoras. Pelo contrário, trata-se de alimentar a todos, modernizar,

fazer as pessoas felizes. O comunismo é uma paixão coletiva alegre,

ética e política que luta contra a trindade da propriedade, das

fronteiras e do capital.

As prisões de 7 de abril de 1979, primeiro momento da

repressão ao movimento da autonomia operária, marcaram um antes e um

depois. Por diversas razões, a meu ver, foi também pela história do Il Manifesto, graças

a uma vibrante campanha garantista que durou anos, um caso jornalístico

único realizado com militantes do movimento, um grupo de valentes

intelectuais e o Partido Radical. Oito anos depois, em 9 de junho de

1987, quando desabou o castelo das acusações cambiantes e infundadas,

Rossana Rossanda [fundadora do jornal Il Manifesto] escreveu que foi uma “reparação tardia e parcial de tantas coisas irreparáveis”. O que tudo isso significa para você hoje?

Foi sobretudo o sinal de uma amizade que nunca foi traída. Rossana

foi para nós uma pessoa de uma generosidade incrível. Porém, em

determinado momento, ela também parou: ela não era capaz de

responsabilizar o PCI pelo que o PCI havia se tornado.

Em que ele se tornou?

Em um opressor. Ele massacrou aqueles que denunciaram a situação em

que ele se meteu. Naqueles anos, muitos de nós dissemos isso ao partido.

Havia outra maneira, que era ouvir a classe trabalhadora, o movimento

estudantil, as mulheres e todas as novas formas pelas quais as paixões

sociais, políticas e democráticas estavam se organizando. Propusemos uma

alternativa de maneira honesta, limpa e em massa. Fazíamos parte de um

enorme movimento que investiu nas grandes fábricas, nas escolas e nas

gerações. O fechamento do PCI levou ao surgimento do extremismo

terrorista. Pagamos por tudo isso e muito caro. Só eu passei um total de

14 anos no exílio e 11 anos e meio na prisão. Il Manifesto

sempre defendeu nossa inocência. Era completamente idiota que eu ou

outros membros da Autonomia fôssemos considerados sequestradores de Aldo

Moro ou assassinos de companheiros. Entretanto, na campanha pela

inocência, que se manteve corajosa e importante, um aspecto substancial

foi deixado de lado.

Qual?

Fomos politicamente responsáveis por um movimento muito mais amplo

contra o “compromisso histórico” entre o PCI e os democratas-cristãos.

Houve uma resposta da polícia de direita contra nós, e isso é

compreensível. Pelo contrário, o que não se quer perceber é a

abrangência que o PCI deu a esta resposta. No fundo, eles temiam que o

horizonte da classe política mudasse. Se esse nó histórico não for

compreendido, como se poderá lamentar a inexistência de uma esquerda na

Itália atual?

A operação de 7 de abril e o chamado “teorema de Calogero” [em referência ao procurador que investigava o caso e que pediu as prisões dos principais líderes da Autonomia Operária]

foram considerados um passo para a conversão de uma parte não

desprezível da esquerda ao “judiciarismo” e a delegação da política ao

poder judiciário. Como foi possível cair em tal armadilha?

Quando o PCI substituiu a centralidade da luta econômica e política

pela luta moral, e o fez por meio dos juízes que gravitavam em torno do

partido, encerrou sua trajetória. Eles realmente acreditavam que estavam

usando o judiciarismo para construir o socialismo? O judiciarismo é uma

das coisas mais apreciadas pela burguesia. É uma ilusão devastadora e

trágica que nos impede de ver o uso classista da lei, da prisão ou da

polícia contra os subalternos. Naqueles anos, os jovens juízes também

mudaram. Antes eram muito diferentes. Eram chamados de “preceptores de

assalto”. Lembro-me dos primeiros números da revista Democrazia e Diritto [Democracia e Direito],

no qual também colaborei. Eles me encheram de alegria porque estávamos

falando sobre justiça de massa. Depois a ideia de justiça decaiu de

forma bem diferente, voltou aos conceitos de legalidade e legitimidade. E

no Judiciário deixou de haver posição política, restando apenas

coligações entre correntes. Assim, temos hoje uma Constituição reduzida a

um pacote de regras que nem mais correspondem à realidade do país.

Na prisão, você continuou a batalha política. Em 1983, escreveu um documento na prisão, publicado por Il Manifesto, intitulado Do You Remember Revolution? [Você lembra da revolução?].

Falava da originalidade do 68 italiano, dos movimentos dos anos 70 que

não podiam ser reduzidos aos “anos de chumbo”. Como você viveu aqueles

anos?

Aquele documento dizia coisas importantes com certa timidez. Acho que

estava dizendo mais ou menos as coisas que acabei de recordar. Foi um

período difícil. Estávamos dentro, tínhamos que sair de alguma maneira.

Confesso que em meio àquele imenso sofrimento era melhor para mim

estudar Spinoza do que pensar na escuridão absurda em que nos

encerraram. Escrevi um longo livro sobre Spinoza e isso foi meio que um

ato heróico. Eu não poderia ter mais de cinco livros em minha cela. E

estava constantemente mudando de prisão especial: Rebibbia, Palmi,

Trani, Fossombrone, Rovigo. Cada vez em uma nova cela, com pessoas

diferentes. Esperar alguns dias e recomeçar. O único livro que carreguei

comigo foi a Ética de Spinoza. Tive a sorte de terminar meu

texto antes do motim na prisão de Trani em 1981, quando as forças

especiais destruíram tudo. Fico feliz que esse livro tenha produzido um

choque na história da filosofia.

Em 1983 você foi eleito deputado e saiu da prisão por alguns

meses. O que você acha do momento em que votaram no parlamento a favor

de seu retorno à prisão e você decidiu se exilar na França?

Ainda sofro muito com isso. Se tenho que fazer um julgamento

histórico e imparcial, acho que fiz bem em sair. Na França fui útil para

estabelecer relações entre gerações e pude estudar. Tive a oportunidade

de trabalhar com Félix Guattari e pude entrar nos debates do momento.

Me ajudou muito a entender a vida dos “sans papiers” [ou “sem

documentos”, referência aos imigrantes ilegais na França]. Eu também

estava nessa situação: eu dava aulas, mesmo sem ter uma carteira de

identidade. Meus colegas da Universidade de Paris 8 me ajudaram, mas em

outros aspectos acho que me enganei. Fiquei profundamente abalado por

ter deixado meus companheiros na prisão, aqueles com quem vivi os

melhores anos da minha vida e as revoltas em quatro anos de prisão

preventiva. Ainda dói tê-los deixado. Aquela prisão destruiu a vida de

colegas que eu amava muito e, em muitos casos, também de suas famílias.

Tenho 90 anos e fui salvo. Mas isso não me traz mais serenidade diante

daquele drama.

Rossanda também o criticou…

Sim, ela me pediu para me comportar como Sócrates. Respondi que

corria o risco de acabar como o filósofo. Por causa dos relacionamentos

na prisão, eu poderia ter morrido. Pannella me tirou materialmente da

prisão e depois jogou toda a culpa em mim porque eu não queria voltar.

Muitas pessoas me enganaram. Rossana me alertou naquela época, e talvez

ela estivesse certa.

Houve outra ocasião em que ela fez isso?

Sim, quando ela me disse para não voltar de Paris para a Itália em

1997, após 14 anos de exílio. Eu a vi pela última vez antes de partir,

em um café perto do Museu Cluny, o museu nacional da Idade Média. Ela me

disse que queria me amarrar com uma corrente para me impedir de pegar

aquele avião.

Por que você decidiu voltar para a Itália?

Eu estava convencido de que iria lutar pela anistia para todos os

companheiros da década de 1970. Na época, isso parecia possível. Fiquei

seis anos na prisão até 2003. Talvez Rossana tivesse razão.

Que lembranças você tem dela hoje?

Lembro-me da última vez que a vi em Paris. Ela era uma amiga muito

querida que estava preocupada com minhas viagens à China, com medo de

que algo de mal se passasse comigo. Ela era uma pessoa maravilhosa,

naquela época e sempre.

Anna Negri, sua filha, escreveu Con un piede impigliato nella storia [Com um pé enredado na história] (DeriveApprodi), que conta essa história do ponto de vista de seus afetos e de outra geração.

Tenho três filhos maravilhosos, Anna, Francesco e Nina, que sofreram

de forma indescritível o que aconteceu. Assisti à série de Bellocchio

sobre Aldo Moro e ainda fico atônito por ter sido acusado dessa incrível

tragédia. Penso em meus dois primeiros filhos, que estavam na escola.

Alguns os viam como filhos de um monstro. Esses meninos, de uma forma ou

de outra, suportaram eventos enormes. Eles saíram da Itália e voltaram,

eles mesmos passaram por aquele longo inverno. O mínimo que eles podem

ter é uma certa raiva dos pais que os colocaram nessa situação. E eu

tenho uma certa responsabilidade nessa história. Nós nos tornamos amigos

novamente. Para mim, isso é um presente de imensa beleza.

No final da década de 1990, coincidindo com os novos

movimentos globais e, em seguida, com os movimentos contra a guerra,

você conquistou uma posição de grande reconhecimento junto com Michael

Hardt, começando com a publicação de Império. Como você

definiria a relação entre filosofia e militância hoje, em um momento de

retorno à especialização e às ideias reacionárias e elitistas?

É difícil para mim responder a essa pergunta. Quando as pessoas me

dizem que fiz uma “ópera”, eu respondo: lírica? Dá para acreditar nisso?

Tenho de rir. Porque sou mais um militante do que um filósofo. Isso

pode fazer algumas pessoas rirem, mas eu me vejo assim, como Papageno…

[o personagem pássaro da ópera A flauta mágica, de Mozart]

Mas a verdade é que você escreveu muitos livros.

Tive a sorte de estar a meio caminho entre a filosofia e a

militância. Nos melhores períodos da minha vida, passei constantemente

de um para o outro. Isso me permitiu cultivar uma relação crítica com a

teoria capitalista do poder. Pivô em Marx, fui de Hobbes a Habermas,

passando por Kant, Rousseau e Hegel. Pessoas sérias o suficiente para

serem combatidas. Em contrapartida, a linha Maquiavel-Spinoza-Marx era

uma alternativa real. Para reiterar: a história da filosofia, para mim,

não é um tipo de texto sagrado que misturou todo o conhecimento

ocidental, de Platão a Heidegger, com a civilização burguesa e

transmitiu conceitos funcionais ao poder. A filosofia faz parte de nossa

cultura, mas deve ser usada para o que é necessário, ou seja, para

transformar o mundo e torná-lo mais justo. Deleuze falou de Spinoza e

retomou a iconografia que o retratava como Masaniello. Gostaria que isso

fosse verdade para mim. Mesmo agora que estou com 90 anos, ainda tenho

essa relação com a filosofia. Viver a militância é menos fácil, mas

consigo escrever e ouvir, em uma situação de exílio.

Exilado, ainda hoje?

Um pouco, sim. Mas é um exílio diferente. Depende do fato de que os

dois mundos em que vivo, Itália e França, têm dinâmicas de movimento

muito diferentes. Na França, o operaísmo não teve um grande número de

seguidores, mesmo que esteja sendo redescoberto hoje. O movimento de

esquerda na França sempre foi liderado pelo trotskismo ou pelo

anarquismo. Na década de 1990, com a revista Futur antérieur, com meu amigo e camarada Jean-Marie Vincent, encontramos uma mediação entre o gauchisme

e o operaísmo: funcionou por cerca de dez anos. Mas fizemos isso com

muita cautela. Deixamos o julgamento da política francesa para nossos

camaradas franceses. O único editorial importante escrito por italianos

na revista foi aquele sobre a grande greve dos trabalhadores

ferroviários de 1995, que era muito parecida com as lutas italianas.

Por que o operaísmo tem uma ressonância global atualmente?

Porque responde à necessidade de resistência e de um renascimento das

lutas, como em outras culturas críticas com as quais dialoga:

feminismo, ecologia política, crítica pós-colonial, por exemplo. E

também porque não é a costela de nada ou de ninguém. Nunca foi, nem foi

um capítulo na história do PCI, como alguns se iludem. Em vez disso, é

uma ideia precisa da luta de classes e uma crítica da soberania que

coagula o poder em torno do polo patronal, proprietário e capitalista.

Mas o poder é sempre dividido e está sempre aberto, mesmo quando parece

não haver alternativa. Toda a teoria do poder como uma extensão da

dominação e da autoridade, feita pela Escola de Frankfurt e suas

evoluções recentes, é falsa, mesmo que infelizmente continue hegemônica.

O operaísmo joga por terra essa leitura brutal. É um estilo de trabalho

e pensamento. Assume a história de baixo para cima, feita pelas grandes

massas que se movem, e busca a singularidade em uma dialética aberta e

produtiva.

Suas constantes referências a Francisco de Assis sempre me

impressionaram. De onde veio esse interesse pelo santo e por que você o

tomou como exemplo de sua alegria em ser comunista?

Desde jovem, riam de mim porque eu usava a palavra amor. Eles me

tomavam por um poeta ou um iludido. Pelo contrário, sempre achei que o

amor era uma paixão fundamental que mantém o gênero humano de pé. Pode

se tornar uma arma para seguir vivendo. Venho de uma família que foi

miserável durante a guerra e me ensinou uma afeição com a qual vivo até

hoje. No fundo, Francisco é um burguês que vive em uma época em que

percebe a possibilidade de transformar a própria burguesia e criar um

mundo em que as pessoas se amem e amem os viventes. O apelo a ele, para

mim, é como o apelo a Ciompi feito por Maquiavel. Francisco é o amor

contra a propriedade: exatamente o que poderíamos ter feito na década de

1970, revertendo esse desenvolvimento e criando uma nova maneira de

produzir. Francisco nunca foi suficientemente abordado, nem a

importância que o franciscanismo teve na história italiana foi

devidamente levada em conta. Menciono isso porque quero que palavras

como amor e alegria entrem na linguagem política.

Por Toni Negri em entrevista a Roberto Ciccarelli para Il Manifesto | Tradução: Maurício Ayer

Fonte: https://outraspalavras.net/movimentoserebeldias/negri-aos-90-comunismo-nao-morreu/