Escrito entre o diagnóstico de um mal incurável e a memória da família, ‘Meus Começos e Meu Fim’ emociona e ilumina

Jean-Paul Sartre dizia que escrevia “porque o artista deve

confiar a outro a tarefa de concluir o que ele começou”. Nada parece se

encaixar mais como definição de Meus Começos e Meu Fim

(Companhia das Letras), de Nirlando Beirão: é um livro cuja pulsão

literária está na transmissão, para adiante, de uma consciência do

mundo, uma consciência dolorida, adquirida em uma situação extremada.

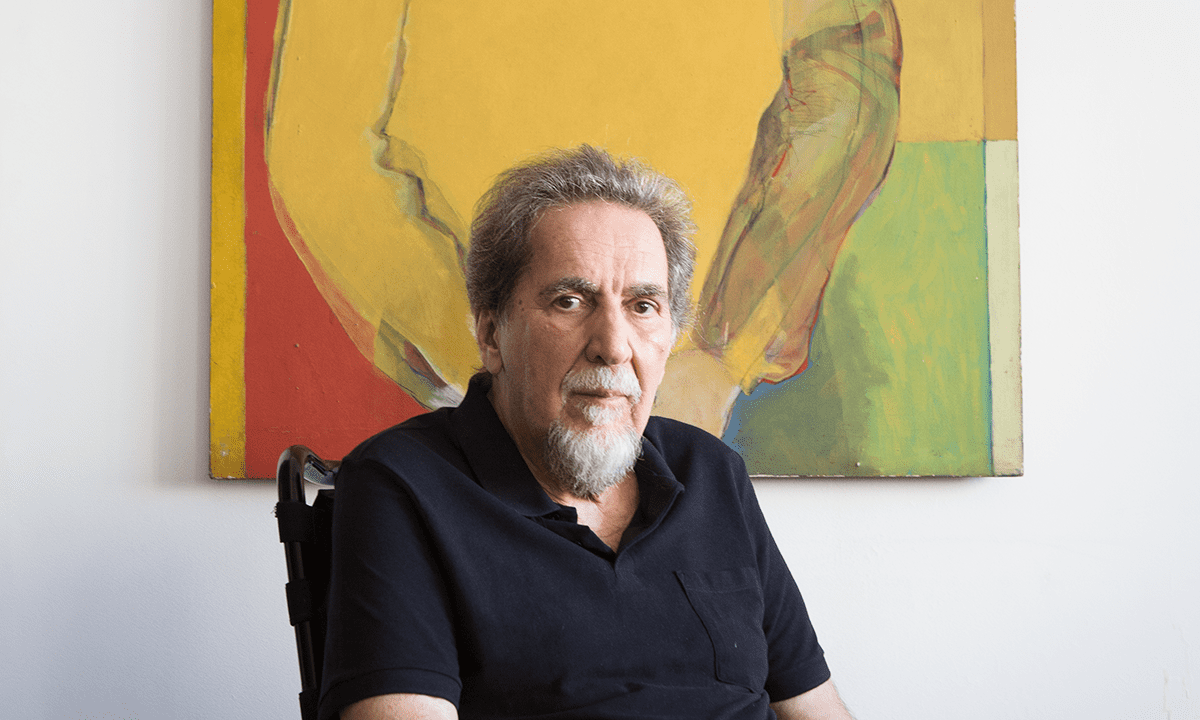

Diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em

julho de 2016, o jornalista Nirlando Beirão refugiou-se numa de suas

atividades de excelência, a literatura, para compreender o processo da

vida. Mesmo em meio à “corrosão emocional de ver a angústia da doença

fatal me consumindo”, iniciou essa investigação de si mesmo no que

considerava a raiz de tudo: a história do avô, António Beirão, ex-padre,

ex-colega do ditador Salazar no seminário. O resultado é uma das mais

cortantes, emocionantes e singulares narrativas da literatura brasileira

em 2019.

Editor-executivo de CartaCapital, chefe, portanto, destes editores, Nirlando é mineiro de Belo Horizonte, tem 70 anos e começou a carreira no jornal Última Hora, em 1967. Passou pelos principais veículos de comunicação do País e é autor de diversos livros, entre eles, América: Depoimentos

(Companhia das Letras, 1989). Em 2011, foi nomeado Chevalier des Arts

et des Lettres pelo Ministério da Cultura da França. Nirlando nos

concedeu por e-mail a descontraída/bem-humorada/sagaz entrevista.

Nirlando: “Sofri culpas que nem eram minhas”

CartaCapital: Como está sua saúde desde que concluiu o livro? Já teria adendos a fazer à história que conta em Meus Começos e Meu Fim?

Nirlando Beirão: Hoje estou melhor do que amanhã,

apesar de todo o esforço e da competência do exército de aventais

brancos que me cerca. Esta é a sina – às vezes imperceptível – de uma

doença degenerativa. Escrevi o livro com a mão direita, continuo

escrevendo.

CC: A certa altura você se pergunta se somatizou o 7 a 1 da

Alemanha, o Donald Trump, o impeachment de Dilma Rousseff, o Jair

Bolsonaro… Ainda que o pensamento não ajude a resolver as coisas, faz

sentido viver a dor de um país no próprio corpo, na própria mente?

NB: Tudo isso machuca, mas inconscientemente acabei

interpondo um véu leitoso entre mim e a realidade. Não que eu queira me

alienar, nunca. É uma defesa involuntária. Sempre tive a tendência de

desligar o botão do pânico. A primeira vez que percebi a película

protetora foi passando de forma banal pela Paulista. Foi como se

desmaiassem som e imagem.

CC: Por que a culpa está tão presente no seu livro? É o avô

padre Beirão? É a avó mulher do padre? É a naturalidade mineira? É o

catolicismo? É, de alguma forma, uma culpa que você próprio sente?

NB: Estranhei a rezação excessiva em família quando

meu avô morreu. O catolicismo pune desde o início. Uma vez o Glauber

Rocha me disse: Sabe por que eu sou livre? Nasci em família protestante,

sem a ideia do pecado original. Criança, eu sofria de culpas que nem

eram minhas.

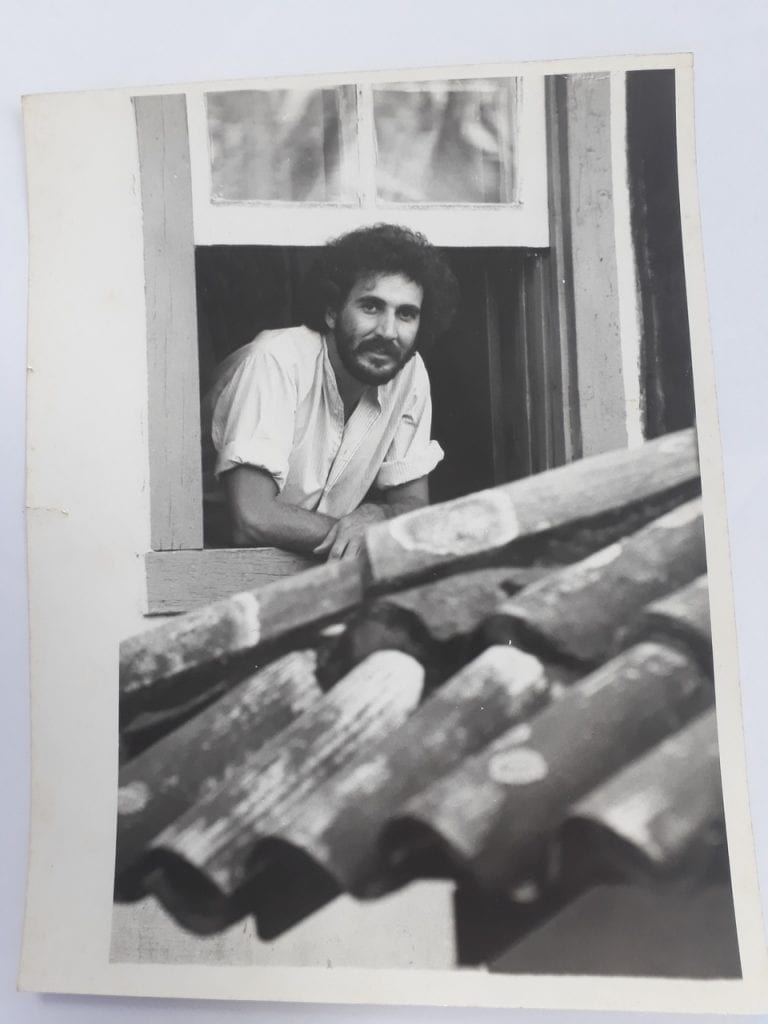

O avô padre de Nirlando

CC: Você conta no livro que começou no jornalismo em 13 de

junho de 1967. Era um momento agudo da vida nacional, e já se

desenrolava o processo que no ano seguinte culminaria no AI-5. Do que

tem acompanhado do processo atual, que paralelos traçaria entre os dois

momentos, o da sua juventude e o dos 69 anos de idade?

NB: 70 anos, cheguei lá. A diferença é que, apesar

do entorno, a gente acreditava no jornalismo e no futuro do Brasil.

Confesso agora certo desalento.

CC: Quais foram e são os melhores momentos para fazer

jornalismo no Brasil? Os de maior liberdade ou os de grande aperto

institucional?

NB: Do ponto de vista profissional, minha geração

foi privilegiada. Havia várias empresas jornalísticas, investindo,

crescendo. Hoje, as que sobraram, com raras exceções, desistiram do

jornalismo, só pensam no business. Aliás, a indústria de comunicação,

assim como toda a nossa indústria, é muito atrasada. Ainda bem que

existe a guerrilha da internet.

CC: O que a profissão do jornalismo tem, para você, de mais feio e de mais bonito? Ainda vale a pena ser jornalista em 2019?

NB: Acho que respondi acima. O jornalismo que

mobiliza, que emociona, tem seu lugar. Chega de fingir que nós

repórteres somos robôs e que há normalidade nessa realidade tão anormal.

“O jornalismo que mobiliza tem seu lugar. Nós repórteres não somos robôs”

CC: Você relata que sua condição, ou doença, não se pauta principalmente pela dor. Isso é bom? Ou seria melhor sentir dor?

NB: A dor intrínseca existe. Tem dias que acordo Frank Capra, it’s a wonderful world, mas tem dias que acordo Franz Kafka (não confundir com cafta), me sentindo um inseto.

CC: Seu avô, António Beirão, teve a coragem de romper com um

elo moral, a Igreja, para fugir com sua avó e largar a batina. Ele

representa seus começos, como diz o título, que se refere a duas

extremidades da vida. Dessa forma, quais são os rompimentos fundamentais

que a sua maturidade jornalística e literária lhe propiciou?

NB: O primeiro rompimento foi com a culpa, o temor e

os dogmas que a religião infringe. No jornalismo, logo rompi com a

hierarquia dos temas. Como se uma notícia de esporte – que contagia

milhares e milhares de leitores – fosse mais desprezível que o solene

editorial do jornal. O curso de Antropologia, num momento sombrio da

universidade, início dos anos 70, foi importante para reiterar que as

pessoas são diferentes. Do Country Club aos Yanomâmi, cada tribo tem seu

jeito de comer, dormir, dançar, fazer sexo, sobreviver. Ninguém é

superior a ninguém. A propósito, visitei uma oca coletiva dos Yanomâmi. É

tão grandiosa, tão imponente quanto as catedrais góticas. É curiosa a

Antropologia: nasceu porque os poderes coloniais precisavam entender

quem eram aqueles “primitivos” que eles estavam espoliando. Felizmente,

os antropólogos foram bem além. A psicanálise, que frequento há mais

tempo que o Woody Allen, me fez romper com certos fantasmas íntimos.

O núcleo central da família, retratada em seu livro.

CC: Anteriormente, você publicou livros sobre a churrascaria

Rodeio, sobre o arquiteto Claudio Bernardes, sobre o Corinthians, sobre

Sérgio Motta, o “trator de FHC”, sobre o Bar Original. Sua trajetória

literária não é marcada pela radicalidade, mas principalmente pela

circunstancialidade. O que significa para você publicar agora uma obra

que se caracteriza pelo mergulho mais profundo, doloroso e visceral na

experiência humana mais extrema?

NB: Não chamaria propriamente de literária. Escrevi

livros de encomenda, alguns como ghost-writer. Estes citados por acaso

gostei de escrever: um passeio pelos Jardins, em São Paulo, a história

dos bares e cafés do mundo, a vida e obra de um arquiteto talentoso e

carismático que, infelizmente, morreu num desastre estúpido logo depois…

Mas o livro que mexeu com minhas entranhas é este de agora.

CC: O seu livro foi escrito em uma circunstância que

ultrapassa a questão do julgamento do autor pelo crítico e pelo leitor.

Dessa forma, posta-se em uma condição singular, que o posiciona além da

ansiedade e da repercussão. Você o entende assim? Você o vê como algo

que vai além do exercício do estilo e da vaidade literários?

NB: A vaidade talvez seja esta: é um livro, tem sua

compostura. Embora eu ironize a pose em torno do tema leitura, confesso

que tinha pensado antes em escrever um blog, uma espécie de diário da

doença. Tinha até título: Neuro e Neuras. Mas a internet me acovardou.

Imaginei o dia em que um internauta impaciente iria me interpelar: E aí,

cara, vai morrer ou não vai?

CC: Livros escritos em situações de saúde debilitada marcam a

literatura de grandes autores, como Virginia Woolf, João Cabral de Melo

Neto, Machado de Assis. E, mais recentemente, Christopher Hitchens, em

Últimas Palavras. Hitchens teve o humor, a mordacidade e o sarcasmo

potencializados pela experiência. Quais são os sentimentos e qualidades

que Meus Começos e Meu Fim destacou em você?

NB: Na comparação, prefiro ficar com o Christopher

Hitchens. A narrativa dele na Vanity Fair me deliciou, se é que dá para

usar a palavra em tais circunstâncias. Até o absolvi do pecado de ter

defendido a invasão do Iraque pelo Bush. Eu morava na Califórnia em 2003

e o assisti falando besteiras em Berkeley – mas com carisma e humor. O

que mudou em mim? Talvez perder o medo. Talvez aprender a receber o

carinho que nem sei se mereço.

CC: O Nirlando Beirão, titular da coluna QI, é um homem

sofisticado, grand vivant, que sabe admirar tanto os bons vinhos quanto

uma capa inglesa Burberry. Mas que confidencia imaginar que a boa

velhice incluía uma boina vermelha. Por qual dessas imagens extremas

você prefere ser lembrado?

NB: Roupa é uma fantasia, literalmente, que você

expressa ali. De Lady Gaga ao Duque de Kent. Nas viagens, eu comprava

roupas fora do meu padrão, na esperança de me transformar. Comprei de

calça de capoeirista, de algodão cru, no Mercado Modelo de Salvador, a

paletó Harry’s Tweed na City de Londres. Eu sou assumidamente

esquerda-foie gras. Prefiro, de todo modo, a boina. Uma vez, o Leon

Ferrari recebeu em Buenos Aires este repórter brasileiro perplexo com os

enigmas da política argentina. Avisou que iria chamar uns amigos

sociólogos, jornalistas, cientistas políticos, artistas como ele. Foram

chegando, um a um, os velhinhos. Todos de boina. Parecia congresso da

Segunda Internacional.

CC: A sua atual cabeceira de livros inclui Philip Roth, Ian

McEwan, Gabriel García Márquez, Salman Rushdie, Edward Said, a revista

Granta. Revela tanto o perfil de um homem eclético quanto culto. Qual

livro não leu, não lerá, e se arrepende disso?

NB: Cheguei a estudar um pouco de alemão porque queria ler A Montanha Mágica no original. Não li nem no original nem em português. Tenho uma versão em inglês que me espia lá do alto da estante.

CC: No livro, afirma que sempre foi mais de calar do que de

falar. Um bom jornalista fala e ouve muito, mas não costuma se calar

diante do que deve ser dito, seja a quem for. O que e a quem você

gostaria de ter dito algo, mas se calou?

NB: Falo por escrito. Sou – desculpe a pretensão –

militante da palavra. Tenho convicções. Mas a minha “condição”, como

dizem os médicos, me leva muito mais a uma autocrítica íntima sobre tudo

o que não fiz. Se fosse botar em papel tudo o que devia ter feito, e

não fiz, dava para encher toda a biblioteca de Alexandria. É possível

que ao longo da carreira e da vida eu tenha engolido um ou outro sapo.

Bem menos, asseguro, do que o ministro da Justiça atual e provisório.

“Se fosse botar no papel tudo que devia ter feito, e não fiz, dava para encher a biblioteca de Alexandria”

CC: Você afirma que adora o jornalismo desimportante, o

jornalismo pop, das franjas, da periferia. E lembra que fez colunismo

social com black-tie emprestado. Quem faz esses tipos de jornalismo nos

dias de hoje?

NB: Passei pelo colunismo na época em que falava

muito em neocolunismo, ou new columnism, como preferia a categoria.

Menos festa, mais notícia. Zózimo Barroso do Amaral, no Jornal do

Brasil, depois n’O Globo, o Boechat. E a Joyce. Hoje o colunista,

coitado, é obrigado a conviver com gente muito xexelenta. Perto desse

rebotalho que está no poder, o governo Collor, com o qual convivi, era a

corte de Lorenzo de Medici. Mas o jornalismo pop venceu. Vocês estão aí

para não me deixar mentir. A historiografia contemporânea também se

apoia muito nos faits divers.

CC: Lula livre? Por quê?

NB: Porque a matilha de Curitiba só o condenou, sem

prova alguma, para concretizar a etapa 2 do golpe e impedir a eleição

dele. E porque ele é o único líder de verdade que o Brasil tem.

CC: Você pensa na hipótese de seu final vir a ser

completamente diferente daquele dos 69 anos do avô Beirão? Gostaria que

isso acontecesse?

NB: Escrevi que tenho o duvidoso privilégio de

pensar todos os dias na minha morte. As fantasias variam. Pode ser uma

suprema arrogância essa, mas não tenho medo.

---------

Reportagem Por Eduardo Nunomura

Jotabê Medeiros

Pedro Alexandre Sanches 28 de maio de 2019

Imagem: Acervo Pessoal

Fonte: https://www.cartacapital.com.br/cultura/a-literatura-ou-a-vida-uma-conversa-franca-com-nirlando-beirao/?utm_campaign=newsletter_rd_-_28052019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Nenhum comentário:

Postar um comentário