Ansiedade. Pânico. Saturação. Com o frenesi capitalista, o transbordamento é o mal-estar de nossa era. A brutalidade impõe o cotidiano opaco: já não o vemos nem sentimos. Acolher o não-calculável é crucial para resgatar desejos e o cuidado

Eu não aguento mais! Esta frase tornou-se constante na correria que é tentar viver o cotidiano — em suas tribulações e belezas. Mas o que, afinal, já não suportamos? O trabalho massacrante? As engrenagens perversas do sistema? A vida precarizada? Ou tudo isso e muito mais?

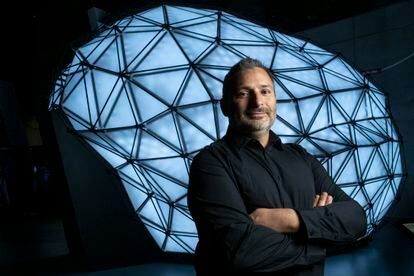

Nesta entrevista, Amador Fernández-Savater — um ativista e pesquisador espanhol; ou um filósofo pirata, como gosta de se definir – busca compreender esta crise que é pessoal, mas também coletiva. Ele é coorganizador de El eclipse de la atención (ainda inédito no Brasil), livro recentemente publicado que propõe analisar um mal-estar civilizacional: a crescente sensação de transbordamento no capitalismo contemporâneo. Na obra, diversos pensadores – entre eles, Ives Citton, Santiago Alba Rico, Franco Bifo Berardi e o próprio Fernández-Savater – apontam algumas pistas para entendê-la.

A primeira é que atenção é algo diferente de concentração. Se esta requer disciplina e um “esforço laborioso da vontade”, aquela representa a capacidade de enxergar os pequenos detalhes (e potencialidades) do cotidiano, que muitas vezes passam despercebidos. A atenção, portanto, é uma espera ativa que se contrapõe ao imediatismo neoliberal – e requer uma dimensão temporal mais heterogênea que possa dar vazão aos desejos humanos.

A segunda pista é que este eclipse da atenção não é algo apenas cognitivo e “teórico”, mas muito concreto nas mentes e corpos. Expressa-se no déficit de atenção, em transtornos de hiperatividade, síndrome do pânico, em relações ansiosas com novas tecnologias, abuso de psicofármacos etc. Manifesta-se também na precarização da vida, em que profissionais – como os da Saúde e da Educação, por exemplo – se veem impotentes diante da multiplicação de demandas e até no “atravessamento dos limites físicos e biológicos do planeta”, como aponta Fernández-Savater.

E, por fim, a necessidade de encarar a atenção como uma das chaves para as lutas coletivas ao pressupor formas de combater os automatismos cotidianos (no bojo das novas tecnologias) e a profunda crise do cuidado. Afinal, a atenção mostra-se como uma poderosa capacidade de nos olhar e olharmos para o mundo, destaca Fernández-Savater, o que requer “tempo, recursos e contextos institucionais adequados” e acolher o não-calculável para que possamos reativar as forças capazes de transformar o mundo a partir do Comum. Afinal, almejar algo requer estar realmente atento.

E se há desejo há atenção.

O que é e quais são os sintomas do eclipse da atenção?

Poderíamos talvez falar de um sintoma maior: a sensação de transbordamento e saturação como um mal-estar de nossa época. Essa sensação, bem física e material, se expressa de muitas maneiras diferentes: pensemos nos ataques de pânico e nos ataques de ansiedade, que são descritos precisamente como uma perda de controle do corpo em que o sujeito sente vontade de morrer; pensemos nas escolas ou centros de saúde que, na Espanha, mas certamente não só, denunciam a falta de tempo e recursos para enfrentar a multiplicação de demandas; pensemos inclusive na travessia dos limites físicos e biológicos do planeta. É, por todos os lados, uma sensação de transbordamento: dos corpos, dos tempos, dos espaços sanitários e educativos, do próprio planeta.

Por que a atenção não é uma questão individual, mas política e coletiva?

É muito fácil de entender, usando os exemplos que demos antes. Um professor ou profissional de saúde, por mais que se esforce para fazer bem o seu trabalho, é em grande parte condicionado pelas condições de atenção que o habita. Ou seja, o problema da atenção não aponta apenas para uma questão privada e individual, mas também coletiva e, portanto, política. A atenção é um ambiente, um ecossistema, um espaço relacional, como Yves Citton [professor francês de literatura e mídia da Universidade Paris VIII] se propõe a pensar em seu livro sobre uma ecologia da atenção. É preciso não só buscar a reabilitação da atenção em termos individuais, procurando exercê-la de diversas formas, mas também criar melhores “situações de atenção”. Em muitos casos, essas situações passam por tempo, recursos e contextos institucionais adequados. Uma verdadeira luta política.

Muitos pesquisadores apontam que vivemos uma epidemia de deficit de atenção, assim como de outros transtornos mentais – e, muitas vezes, medicados com muitos fármacos. Como pensar a saúde mental em nosso tempo a partir de outras perspectivas?

Pensando primeiro que toda saúde mental é precária e que aspirar a uma saúde mental que seja definidora pressupõe uma fortificação do sujeito (à base de comprimidos e diferentes formas de anestesia) que pode revelar-se fatal. O reprimido regressa de forma ainda mais temerosa e a morte se instala no coração de quem quer viver sem nenhum sobressalto. Nossas “feridas” nos fazem sofrer, sem dúvida, mas ao mesmo tempo são uma fonte de energia, de transformação que trata de interrogar e elaborar. Não se trata de proteger-se deixando o que desestabiliza de fora, o que nos leva à procura de todo o tipo de bodes expiatórios, mas de aprender a saber-fazer com a nossa própria loucura – porque todos somos mais ou menos loucos, o que é sabido desde Freud.

A precarização da vida, a pandemia e a digitalização da sociedade são apontados como os principais fatores para esse eclipse de atenção. Você concorda com esse diagnóstico?

Há um círculo vicioso: de um lado, o transbordamento que traz consigo a vitória da lógica do lucro sobre qualquer outro valor social. As vidas individuais, os centros de saúde primários, as escolas e o próprio planeta são explorados, precarizados e “não dão conta”. Por outro lado, os automatismos: todos os tipos de padrões, protocolos e algoritmos que organizam a nossa vida, como os únicos dispositivos capazes de “estar à altura” da eficiência e da velocidade exigidas por essa máquina de extração de lucro imediato em que vivemos. A eficiência que esses automatismos buscam é, muitas vezes, apenas a eficiência da performance, a eficiência do mundo das coisas. Transbordamento, crise dos cuidados e da atenção, automatismos: é o círculo vicioso do qual temos que pensar como sair.

Diante do ritmo frenético que nos é imposto, qual a importância do Cuidado e da Serenidade como formas de resistência ao neoliberalismo?

Fundamentalmente, Simone Weil [1909-1943, filósofa francesa que analisou o cotidiano das fábricas] fala de atenção como “capacidade de esperar”. Ela diferencia atenção e de concentração: a atenção não é um esforço laborioso da vontade, mas um estado de abertura e disponibilidade. Ao mundo, aos outros e à situação em que habitamos. Não requer tanto trabalho ou uma disciplina penosa, como relacionamento com desejo e alegria. Se há desejo há atenção, prestamos atenção ao que desejamos. Não consiste tanto em “focar-se” ou “centrar”, mas em esvaziar-se de preconceitos para poder acolher algo desconhecido e não previsto de antemão. Essa “espera ativa” implica um tempo radicalmente heterogêneo ao imediatismo capitalista. Um tempo de processo, um tempo de elaboração, o tempo de “ver, compreender e decidir” de que falava Jacques Lacan.

Em seu artigo sobre Marcuse (traduzido e publicado por Outras Palavras), você aponta que o as potencialidades de libertação humana estão nos pequenos detalhes – e que, muitas vezes, elas passa despercebidas. Como é possível nos atentar a estes momentos?

Precisamos necessariamente dessa “passividade ou expectativa ativa”. Não se precipitar, ter pressa, não ter opinião sobre tudo, não saber sempre de antemão qual é a posição correta, mas nos abrirmos ao inesperado. Essa abertura pode nos permitir detectar potencialidades, senti-las com o corpo. É preciso uma renúncia ao controle, à imposição da nossa vontade, de nossas intenções, para acolher o não-calculável, o não-previsível e o não-controlável. Sempre há potencialidades, sempre há recursos, e o mundo nos pede um voto de confiança (“acredite no mundo”, disse Deleuze).

Como reaprender a desejar?

Não é possível; não há receita, não há técnica. O desejo às vezes é contagioso em um bom encontro. De repente uma nova fonte de sentido se abre lentamente no calor de um encontro e nossa vida muda imperceptivelmente. Uma amiga minha saiu abatida de um período terrível e injusto que passou na prisão, por quase três anos. Aos sair, ela conheceu uma pessoa, um cara apaixonado pelo cinema. Eles assistiam filmes juntos, conversavam sobre filmes. Aos poucos foi nascendo nela uma nova sensibilidade, uma nova pele. Um novo mundo de possibilidades, objetos, de registro do mundo. Agora ela mesma é uma cineasta e conseguiu filmar este período em que ela passou na prisão. Ela conseguiu vencer as forças que queriam quebrá-la, graças a um desejo contagiante – e, por que não, pelo amor.

Fonte: https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/para-encarar-eclipse-da-atencao-e-do-desejo/

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/CUHB6UZNLZB57F47DTGAEZ32C4.JPG)