Trecho do livro “O que é a filosofia?”

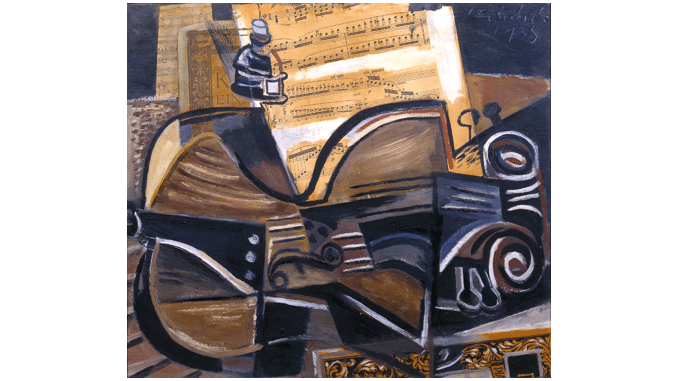

1. A filosofia só pode dar-se hoje como reforma da música. Se chamamos de música a experiência da Musa, ou seja, a da origem e do ter lugar da palavra, então em certa sociedade e em certo tempo a música expressa e governa a relação dos homens com o acontecimento da palavra. Esse acontecimento de fato – ou seja, o arquiacontecimento que constitui o homem como ser falante – não pode ser dito no interior da linguagem: pode somente ser evocado e rememorado musaica ou musicalmente. As musas expressavam na Grécia essa articulação originária do acontecimento da palavra, que, acontecendo, se destina e se comparte em nove formas ou modalidades, sem que seja possível para o falante remontar para além delas. Tal impossibilidade de acessar o lugar originário da palavra é a música. Nela é expresso algo que na linguagem não pode ser dito. Como é imediatamente evidente quando se toca ou se escuta música, o canto celebra ou lamenta antes de tudo uma impossibilidade de dizer, a impossibilidade – dolorosa ou alegre, hínica ou elegíaca – de acessar o acontecimento da palavra que constitui os homens como humanos.

O hino às Musas, que figura como proêmio à Teogonia de Hesíodo, mostra que os poetas tinham consciência do problema que coloca o início do canto num contexto musaico. A dúplice estrutura do proêmio, que repete duas vezes o exórdio (v. I: “Pelas Musas heliconíades comecemos”; “Pelas Musas comecemos”), não se deve somente, como sugeriu com perspicácia Paul Friedländer, à necessidade de introduzir o episódio inédito do encontro do poeta com as Musas numa estrutura hínica tradicional em que isso não estava absolutamente previsto. Há, para essa inesperada repetição, uma outra e mais significativa razão, que concerne à mesma tomada de palavra por parte do poeta, ou, mais especificamente, à posição da instância enunciativa num âmbito em que não está claro se essa instância cabe ao poeta ou às Musas. Decisivos são os versos 22-25, em que, como não deixaram de notar os estudiosos, o discurso passa bruscamente de uma narração em terceira pessoa a uma instância enunciativa que contém o shifter “eu” (numa primeira vez no acusativo – με – e depois, nos versos seguintes, no dativo – μοι):

“Elas (as Musas) uma vez (ποτε) ensinaram a Hesíodo um belo canto

enquanto pastoreava o rebanho ao pé do divino Hélicon:

esse discurso antes de tudo (πρώπστα) a mim (με) dirigiram as deusas […]”

Trata-se, segundo toda evidência, de inserir o eu do poeta como sujeito da enunciação num contexto em que o início do canto pertence incontestavelmente às Musas, mas é proferido pelo poeta: Moυσάων ἀρχώμεθα, “Comecemos pelas Musas” – ou, melhor, se for levada em consideração a forma média e não ativa do verbo: “Pelas Musas é o início, pelas Musas iniciamos e somos iniciados”; as Musas, de fato, dizem com voz concorde “o que foi, o que será e o que fora” e o canto “flui suave e incansável de suas bocas” (v. 38-40).

O contraste entre a origem musaica da palavra e a instância subjetiva da enunciação é muito mais forte, ao passo que todo o resto do hino (e de todo o poema, salvo a retomada enunciativa por parte do poeta nos v. 963-965: “A vós ora salve…”) conta em forma narrativa o nascimento das Musas da titânide Mnemosine, que se uniu nove noites consecutivas com Zeus, lista seus nomes – que, nesse estágio, não correspondiam ainda a um gênero literário determinado (“Clio e Euterpe e Tália e Melpômene/ Terpsícore e Erato e Polímnia e Urânia/ e Calíope, a mais ilustre de todas”) – e descreve sua relação com os aedos (v. 94-97: “Pelas Musas, de fato, e pelo Apolo longeatirante/são os aedos e citaristas […]/ bendito quem as Musas amam/ doce flui de sua boca o canto”.

A origem da palavra é musaicamente – ou seja, musicalmente – determinada e o sujeito falante – o poeta – tem de lidar com a problematicidade do próprio início. Mesmo que a Musa tenha perdido o significado cultual que possuía no mundo antigo, o nível da poesia depende ainda hoje do modo como o poeta consegue dar forma musical à dificuldade da tomada da palavra – como chega a fazer sua uma palavra que não lhe pertence e à qual se limita a emprestar a voz.

2. A Musa canta, dá ao homem o canto, porque ela simboliza a impossibilidade do ser falante de se apropriar integralmente da linguagem da qual fez sua morada vital. Essa estranheza marca a distância que separa o canto humano daquele dos de- mais seres vivos. Há música, o homem não se limita a falar e sente, ao contrário, a necessidade de cantar, porque a linguagem não é a sua voz, porque ele mora na linguagem sem poder fazer dela a sua voz. Cantando, o homem celebra e comemora a voz que não tem mais e que, como ensina o mito das cigarras em Fedro, só poderia reencontrar se cessasse de ser homem e se tornasse animal (“Quando nasceram as Musas e surgiu o canto, alguns homens foram tomados por um tal prazer, que, cantando, não se preocupavam mais em comer e beber e morriam sem se darem conta. Desses homens teve origem a estirpe das cigarras […]”, 259b-c).

Por isso, à música correspondem necessariamente, antes mesmo das palavras, as tonalidades emotivas: equilibradas, corajosas e firmes no modo dórico, plangentes e lânguidas no jônico e no lídio (Resp. 398e – 399a). E é peculiar que também na obra-prima da filosofia do século XX, Ser e tempo, a abertura originária do homem para o mundo não acontece por meio do conhecimento racional e da linguagem, mas antes de tudo numa Stimmung, num tom emotivo que o próprio termo remete à esfera acústica (Stimme é a voz). A Musa – a música – marca a cisão entre o homem e sua linguagem, entre a voz e o logos. A abertura primária para o mundo não é lógica, é musical.

א Daí a obstinação com que Platão e Aristóteles, mas também teóricos da música como Damão e os próprios legisladores, afirmam a necessidade de não separar música e palavra. “O que no canto é linguagem”, argumenta Sócrates na República (398d), “não difere em nada da linguagem não cantada (μὴ ᾀδομένου λόγου) e tem de se conformar aos mesmos modelos”; e logo depois enuncia com firmeza o teorema segundo o qual “a harmonia e o ritmo devem seguir o discurso (ἀκολουθεν τ λόγοῳ)” (ibidem). A mesma formulação, “o que no canto é linguagem”, implica, contudo, que exista nela algo de irredutível à palavra, assim como a insistência em sancionar sua inseparabilidade revela a consciência de que a música é eminentemente separável. Justamente porque a música marca a estranheza do lugar originário da palavra, é perfeitamente compreensível que ela possa tender a exasperar a própria auto- nomia em relação à linguagem; e todavia, pelas mesmas razões, é igualmente compreensível a preocupação para que não se rompa completamente o nexo que as mantinha juntas.

Entre o final do século V e as primeiras décadas do século IV na Grécia assiste-se, de fato, a uma verdadeira revolução dos estilos musicais, ligada aos nomes de Melanípedes, Cinésias, Frínis e, sobretudo, Timóteo de Mileto. A fratura entre sistema linguístico e sistema musical torna-se progressivamente insanável, até que no século III a música acaba por predominar decididamente sobre a palavra. Mas, já nos dramas de Eurípedes, um observador atento como Aristófanes podia perceber, fazendo dela uma paródia em As rãs, que a relação de subordinação da melodia ao seu suporte métrico no verso já estava subvertida. Na paródia de Aristófanes, a multiplicação das notas em relação às silabas é icasticamente expressa pela transformação do verbo εἱλίσσω (voltar) em εἱειειειλίσσω. Em todo caso, apesar da tenaz resistência dos filósofos, em suas obras sobre a música Aristóxenes, que também era discípulo de Aristóteles e criticava as mudanças introduzidas pela nova música, põe como base do canto não mais a unidade fonemática do pé métrico, mas uma unidade puramente musical, que ele denomina “tempo primeiro” (χρόνος πρτος) e é independente da sílaba.

Se, no plano da história da música, as críticas dos filósofos (que também iriam repetir-se muitos séculos depois na redescoberta da monodia clássica por parte da Camerata Fiorentina e de Vincenzo Galilei e na peremptória prescrição de Carlos Borromeu: “cantum ita temperari, ut verba intelligerentur”) só podiam parecer excessivamente conservadoras, o que nos interessa aqui são mais as razões profundas da oposição deles, da qual eles mesmos nem sempre eram conscientes. Se a música, como hoje parece aconte- cer, rompe sua necessária relação com a palavra, isso significa, de um lado, que ela perde a consciência de sua natureza musaica (ou seja, de seu situar-se no lugar originário da palavra) e, por outro, que o homem falante esquece que seu ser, sempre já musicalmente disposto, tem constitutivamente a ver com a impossibilidade de acessar o lugar musaico da palavra. Homo canens e homo loquens dividem seus caminhos e perdem a memória da relação que os vinculava à Musa.

[…]

*Giorgio Agamben dirigiu o Collège international de philosophie, em Paris. Autor, entre outros livros, de A potência do pensamento: ensaios e conferências (Autêntica).

Referência

Giorgio Agamben. O que é a filosofia?. Tradução: Andrea Santurbano e Patricia Peterle. São Paulo, Boitempo, 2022, 204 págs.

Fonte: https://aterraeredonda.com.br/a-musica-suprema-musica-e-politica/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=novas_publicacoes&utm_term=2023-04-17

Nenhum comentário:

Postar um comentário