-->

Timothy Morton

quer que a humanidade abdique de algumas das suas crenças fundamentais, desde a

fantasia de que controlamos o planeta até à noção de que estamos “acima” de

outros seres. As suas ideias podem parecer estranhas, mas

estão a começar a

popularizar-se.

Alex Blasdel

30 de Julho de 2017

Há alguns

anos, Björk começou a trocar correspondência com um filósofo cujos livros ela

admirava. A sua primeira mensagem começava assim: “Olá, Timothy. Há muito tempo

que queria escrever esta carta.” Então, a cantora estava a tentar arranjar um

nome para o seu género particular de música, a dar uma etiqueta ao seu trabalho

para a posteridade, antes que os críticos musicais o fizessem. Ela pediu-lhe

para a ajudar a definir a natureza da sua arte: “Não apenas a defini-la para

mim, mas também para todos os meus amigos, e até para toda uma geração.”

Acontece que o

filósofo, Timothy Morton, era um fã de Björk. A sua música, disse-lhe ele,

tinha tido uma "influência muito profunda" na sua maneira de ser e na

sua vida "em geral". A sensação de perturbadora intimidade com outras

espécies, a fusão de diferentes ambientes nas canções e videoclips –

ternura e horror, estranheza e alegria –, “é o sentimento de consciência

ecológica”, respondeu ele. O próprio trabalho de Morton é acerca das

implicações desta estranha consciência – o reconhecimento da nossa

interdependência ante os outros seres –, que, crê ele, corrói velhas noções

acerca da separação entre a humanidade e a natureza. Para ele, esta é a característica

que define o nosso tempo, e está a impelir-nos para que alteremos as nossas

“ideias centrais sobre o que significa existir, o que é a Terra, o que é a

sociedade”.

Ao longo da

última década, as ideias de Morton têm vindo a infiltrar-se no mainstream.

Hans Ulrich Obrist, director artístico da galeria Serpentine, em Londres, e

talvez a figura

mais poderosa e influente no mundo da arte contemporânea, é um dos seus

maiores apoiantes e defensores. Obrist afirmou aos leitores da Vogue que

os livros de Morton estão entre as mais proeminentes obras culturais do nosso

tempo e recomenda-os a muitos dos seus colaboradores. O conceituado artista

Olafur Eliasson tem convidado Morton para fazer palestras um pouco por todo o

mundo na inauguração das suas principais exposições. Excertos da

correspondência entre Morton e Björk foram publicados como parte da

retrospectiva da cantora islandesa em 2015 no Museu de Arte Moderna de Nova

Iorque (MoMA).

A terminologia

de Morton está “lentamente a infectar toda a área das Humanidades”, diz o seu

amigo e pensador Graham Harman. Apesar de muitos intelectuais e académicos

terem reputação de escreverem exclusivamente para os seus colegas de faculdade,

o peculiar vocabulário conceptual de Morton – “ecologia negra”, “o estranho

estrangeiro”, “a malha” – tem sido adoptado por outros escritores numa grande

variedade de campos, desde a literatura e a epistemologia até o direito e a

religião. No ano passado, foi incluído numa muito polémica lista dos 50

filósofos vivos mais influentes. As suas ideias têm também passado para os

órgãos de comunicação tradicionais, como as revistas Newsweek e New

Yorker e o jornal New York Times.

Parte do que

torna Morton popular são os ataques que lança contra as tradicionais forma de

pensar. No seu livro mais frequentemente citado, Ecology without Nature [Ecologia

sem Natureza, em tradução livre], argumenta que precisamos de eliminar todo o

conceito de “natureza”. Afirma que uma característica distintiva do nosso mundo

actual é a presença de coisas “genormes” a que ele chama “hiperobjectos” – como

sejam o aquecimento global ou a Internet –, que tendemos a pensar como ideias

abstractas, porque não conseguimos percebê-las, mas que mesmo assim são tão

reais como um martelo. Acredita que todos os seres são interdependentes e

especula que tudo no Universo tem alguma espécie de consciência, desde as algas

e os penedos até às facas e aos garfos. Proclama que os seres humanos são uma

espécie de ciborgues, visto que somos feitos de todo o tipo de componentes não

humanos; gosta de destacar que a mesma coisa que supostamente nos torna nós – o

nosso ADN – contém uma quantidade significativa de material genético de vírus.

Diz que já estamos a ser regidos por uma inteligência artificial: o capitalismo

industrial. Ao mesmo tempo, acredita que existem alguns “estranhos produtos

químicos experimentais” na esfera do consumo que irão ajudar a humanidade a

evitar uma crise ecológica total.

Quase

tudo o que fazemos é uma questão ambiental

As teorias de

Morton podem parecer bizarras, mas estão em sintonia com a ideia mais

demolidora que emergiu neste século XXI: que estamos a entrar numa nova fase na

História do planeta – uma fase a que Morton e muitos outros chamam agora o

Antropoceno.

Ao longo de

mais de 12 mil anos, os seres humanos têm vivido numa era geológica denominada

Holoceno, conhecida pelo seu clima relativamente temperado e estável. Era,

pode-se dizer, a Califórnia da História planetária. Mas está a chegar ao fim.

Recentemente, começámos a alterar a Terra de uma forma tão drástica que, de

acordo com muitos cientistas, uma nova era está a emergir. Após umas muito

breves férias geológicas, parece que estamos a entrar num período mais

volátil.

O termo

Antropoceno, da antiga palavra grega anthropos, que significa humano,

reconhece que os seres humanos são a principal causa da actual transformação da

Terra. Clima extremo, cidades submersas, uma aguda falta de recursos, espécies

em extinção, lagos que se tornaram desertos, desastres nucleares: se ainda

existir vida humana na Terra daqui a umas dezenas de milhares de anos,

sociedades que nem sequer conseguimos imaginar terão de enfrentar as alterações

que estamos a causar actualmente. Morton notou que 75% dos actuais gases do

efeito de estufa existentes na atmosfera ainda lá estarão daqui a meio milénio.

Isso é daqui a 15 gerações. Demorará outras 750 gerações, ou cerca de 25 mil anos,

para que a maioria desses gases seja absorvida pelos oceanos.

O Antropoceno

não é apenas um período de perturbações causadas pelo homem. É também um

momento de rápida tomada de consciência de si própria, no qual a espécie humana

está ficar mais ciente de si mesma enquanto força planetária. Estamos não

apenas a liderar o aquecimento global e a destruição ecológica; sabemos que

estamos a fazê-lo.

Uma das noções

mais fortes e perspicazes de Morton é que estamos condenados a viver com esta

percepção em todos os momentos. Ela está lá não apenas quando os políticos se

reúnem para discutir os acordos internacionais sobre o ambiente, mas também

quando fazemos algo tão banal como conversar sobre o tempo, pegar num saco de

plástico no supermercado ou regar a relva do jardim. Vivemos num mundo com uma

matemática moral que antes não existia. Agora, quase tudo o que fazemos é uma

questão ambiental. Isso não era verdade há 60 anos – ou pelo menos as pessoas

não tinham a noção de que isso era verdade. O que é trágico é que apenas quando

saqueamos o planeta percebemos o quanto realmente fazemos parte dele.

Morton crê que

isto constitui uma revolução na nossa compreensão do nosso lugar no Universo, a

par das que foram levadas a cabo por Copérnico, Darwin e Freud. Ele é apenas um

entre milhares de geólogos, cientistas climáticos, historiadores, escritores e

jornalistas que escrevem sobre esta sublevação, mas ele, talvez melhor do que

todos os outros, condensa em palavras o misterioso sentimento de estar presente

no nascimento desta era extrema.

“Aí está você

a rodar a chave na ignição do seu carro”, escreve ele. “E aí você apercebe-se.”

Cada vez que liga o motor do seu carro, não tenciona prejudicar a Terra,

“quanto mais causar a Sexta Extinção em Massa nos 4,5 mil milhões de anos da

História da vida neste planeta”. Mas “prejudicar a Terra é precisamente o que

está a acontecer”. Parte do que é tão incomodativo acerca disto é que os nossos

actos individuais podem ser estatística e moralmente insignificantes, mas

quando os multiplicamos por milhões e biliões de vezes – dado que são levados a

cabo por toda uma espécie – constituem um acto colectivo de destruição

ecológica. A destruição dos corais não está a acontecer apenas lá longe, na

Grande Barreira do Coral australiana; está a acontecer sempre que você liga o

ar condicionado. Em resumo, diz Morton, “tudo está interligado”.

À medida que o

trabalho de Morton se estende para lá dos hierofantes culturais como Björk e

entra nas páginas dos maiores órgãos de informação, ele está talvez a

transformar-se no nosso mais popular guia para a nova época. Sim, é verdade que

ele tem algumas ideias que parecem muito loucas acerca do que significa estar

vivo nos tempos actuais – mas o que significa estar vivo exactamente agora, no

Antropoceno, é efectivamente muito louco.

A culpa

não será do "Capitaloceno"?

No decurso da

sua ainda curta existência, o Antropoceno tem crescido enquanto conceito tão

ambicioso como qualquer outro paradigma da História do mundo que mereça esse

nome. O que se iniciou como um debate técnico no âmbito das ciências da Terra

tem levado, na opinião de Morton, a um confronto com algumas das nossas formas

mais básicas de entender o mundo. No Antropoceno, escreve, estamos todos a

sentir “uma traumática perda de coordenadas”.

A noção de

Antropoceno é geralmente atribuída ao químico especialista em atmosfera Paul

Crutzen, vencedor do Prémio Nobel, e ao biólogo Eugene Stoermer, que começaram

a popularizar o termo no ano 2000. Logo desde o princípio muitos tomaram bem a

sério o conceito de Crutzen e Stoermer, mesmo que não concordassem com ele.

Desde o final do século XX, alguns cientistas têm abordado o tempo geológico

como um drama pontuado por grandes cataclismos, e não meramente uma junção

gradual de pequenas alterações; e fazia sentido considerar a própria humanidade

como o último cataclismo.

Imaginemos os

geólogos de uma futura civilização a examinar os níveis de rochas que estão

actualmente em processo de formação lenta, da mesma forma que examinamos os

estratos de rochas que se formaram quando os dinossauros se extinguiram. Essa

civilização irá encontrar provas do nosso súbito (em termos geológicos) impacto

no planeta – incluindo os plásticos fossilizados e as camadas tanto de carbono,

da queima de combustíveis baseados no carbono, como das partículas

radioactivas, dos testes e explosões nucleares – tão claramente como hoje

podemos ver as provas da súbita desaparição dos dinossauros. Hoje em dia já

podemos observar essas camadas a formar-se.

Durante alguns

anos houve um debate aceso acerca da utilidade deste novo conceito. Os críticos

argumentavam que o “sinal geológico” da humanidade ainda não era tão notório

que justificasse a designação de uma nova era, ou que o termo não tinha

utilidade científica. Os apoiantes perguntavam onde deveriam situar o início do

Antropoceno. No início da agricultura, há muitos milhares de anos? Na invenção

do motor a vapor no século XVIII e no começo da Revolução Industrial? Às 5h29

de 16 de Julho de 1945, o momento em que se realizou a primeira explosão de

teste nuclear no deserto do estado do Novo México? (Morton, no seu espírito

ecuménico, considera todos estes momentos como sendo decisivos.) Depois, em

2002, Crutzen apresentou os seus argumentos na revista científica Nature.

A ideia de um momento na História do planeta em que a influência humana era

predominante parecia interligar tantos acontecimentos díspares – desde a

diminuição dos glaciares até uma nova abordagem dos limites do capitalismo –

que o termo rapidamente se espalhou para outras ciências da Terra, e depois

ainda mais além.

Desde então

surgiram pelo menos três publicações académicas dedicadas ao Antropoceno,

várias universidades criaram comités de investigação formais para ponderar as

suas implicações, alunos da Universidade de Stanford lançaram um popular podcast intitulado

“Geração Antropocena”, e milhares de artigos e livros foram escritos sobre o

tema, em domínios que vão desde a economia à poesia.

Alguns

pensadores opõem-se à palavra, argumentando que reforça a visão humanocêntrica

do mundo que nos levou até à beira da catástrofe ecológica. Outros dizem que a

culpa da espoliação da Terra não deve ser atribuída à humanidade em geral, mas

ao capitalismo (predominantemente branco, ocidental e masculino). Algumas

designações alternativas têm sido avançadas, incluindo o “Capitaloceno”, mas

nenhuma se afirmou. Não têm o tom de inquietude existencial de Antropoceno, que

evidencia tanto a nossa culpabilidade como a nossa fragilidade enquanto

humanos.

Por volta de

2011, o Antropoceno “começou pela primeira vez a surgir regularmente em

jornais”, de acordo com o livro recente do professor Jeremy Davies [The

Birth of the Anthropocene, 2016], no qual ele esmiuça a recente história do

conceito. A BBC, o jornal Economist e as revistas National Geographic

e Science, entre outros, publicaram artigos sobre esta ideia. As

alterações planetárias tinham progressivamente levado os jornalistas a

inserirem os seus temas ambientais no contexto da geo-história – níveis de

dióxido de carbono na atmosfera de 400 partes por milhão? Algo nunca visto

desde o Plioceno, há três milhões de anos – e o Antropoceno tornou-se uma

ferramenta útil para colocar a actividade humana na perspectiva do tempo

geológico longo. Para Morton, que tinha recentemente começado a escrever sobre

o assunto, ele dava conta da sua preocupação de como diferentes espécies de

seres, incluindo os humanos, dependem umas das outras para a sua existência –

um facto que as várias calamidades do Antropoceno terão confirmado.

Em 2014, o

Antropoceno foi incluído no Oxford English Dictionary, e no ano passado

a era foi formalmente aceite por um grupo de trabalho integrado na Comissão

Internacional de Estratigrafia, a guardiã oficial do tempo geológico. Para uma

possível data de início escolheram o ano de 1950, quando um dos mais evidentes

sinais da actividade humana surgiu a nível global na crosta da Terra: isótopos

de plutónio dos testes nucleares generalizados. O anúncio do grupo de trabalho

foi considerado tão importante que teve honras de primeira página no jornal Guardian

– nos meios de comunicação social, o Antropoceno é agora utilizado para

contextualizar qualquer coisa, desde críticas de romances até discussões sobre

a presidência de Donald Trump. Tal como disse então Jan Zalasiewicz, presidente

do grupo e um dos mais proeminentes cientistas que estudam o Antropoceno, a

nova era “define uma trajectória diferente para o sistema da Terra” e apenas

agora estamos a “começar a perceber a magnitude e a permanência das

alterações”.

Houve

anteriormente períodos de intensa flutuação climática em conjunto com extinções

em massa. A mais recente ocorreu há 66 milhões de anos, quando um meteorito com

dez quilómetros de diâmetro atingiu aquilo que é agora a Península do Iucatão

[Sudeste do México]. O impacto libertou energia estimada em dois milhões de

vezes a energia da bomba atómica mais poderosa alguma vez detonada, alterando a

atmosfera do planeta e extinguindo três quartos das suas espécies. Mas isso foi

um acontecimento comparativamente simples que as ciências estão bem equipadas

para perceber.

Para entender

uma alteração de era que está a ser causada pela actividade humana, precisamos

mais do que apenas geologia, meteorologia e química. Se isto é uma avaliação da

nossa espécie, então necessitamos de um guia intelectual – alguém que nos diga

exactamente quão em pânico devemos estar e o quanto vamos ser modificados pelo

nosso reconhecimento de que estamos a transformar o planeta.

A

catástrofe já aconteceu

A consciência

que adquirimos no Antropoceno em geral não é muito animadora. Muitos

ambientalistas estão agora a alertar para uma catástrofe global iminente e a

instar as sociedades industriais a arrepiarem caminho. Morton adopta uma

posição mais iconoclasta. Em vez de fazer soar o alarme ecológico como uma espécie

de Paul Revere [patriota famoso por ter alertado as milícias independentistas

americanas da aproximação de tropas britânicas em 1775] do apocalipse, defende

aquilo a que chama “ecologia negra”, que avança que a tão temida catástrofe, de

facto, já aconteceu.

Morton crê não

só que está em marcha um aquecimento global irreversível, mas também algo mais

abrangente. “Nós os mesopotâmios” – como ele chama às últimas cerca de 400

gerações de humanos que viveram em sociedades industriais e agrícolas –

pensávamos que estávamos simplesmente a manipular outros seres (através do

cultivo e da engenharia, e por aí fora) num vácuo, como se fôssemos técnicos de

laboratório e eles estivessem numa enorme placa de Petri chamada 'natureza' ou

'o meio ambiente'.” No Antropoceno, afirma Morton, temos de reconhecer o facto

de que nunca nos destacámos nem controlámos as coisas não humanas do planeta,

mas que sempre estivemos intimamente ligados a elas. Não podemos sequer

queimar, atirar para o chão ou pelo cano qualquer coisa sem que ela de alguma

forma se vire contra nós, tal é a poluição prejudicial. As nossas ideias mais

acarinhadas acerca da natureza e do ambiente – que eles estão separados de nós

e relativamente estáveis – foram postas em causa.

Morton compara

esta consciencialização com as histórias de detectives em que o perseguidor

percebe que se está a perseguir a si próprio (os seus exemplos favoritos são Blade

Runner e Édipo Rei). “Nem todos nós estamos preparados para ficarmos

suficientemente assustados [com esta epifania]”, declara. Mas existe outra

reviravolta: apesar de os seres humanos terem causado o Antropoceno, não

podemos controlá-lo. “Oh, meu Deus”, exclamou Morton ante mim a certa

altura, fingindo estar horrorizado. “A minha tentativa de escapar da teia do

destino era a teia do destino.”

É através dos

hiperobjectos que nós inicialmente enfrentamos o Antropoceno, argumenta Morton.

Um dos seus livros mais influentes, intitulado precisamente Hyperobjects,

examina a experiência de ser apanhado numa dessas entidades – na realidade, de

ser uma parte interna e integrante –, que são demasiado grandes para

conseguirmos compreendê-las e demasiado grandes para conseguirmos controlá-las.

Podemos experimentar hiperobjectos como o clima nas suas manifestações locais,

ou através de dados produzidos pelas medições científicas, mas a sua escala e o

facto de estarmos presos dentro deles significam que nunca conseguimos

entendê-los totalmente. Devido a esses fenómenos, estamos a viver num tempo de

mudança literalmente impensável.

Isto conduziu

Morton a uma das suas mais destacadas afirmações: a de que o Antropoceno está a

forçar uma revolução no pensamento humano. Os avanços na ciência estão agora a

sublinhar o quão estamos “apanhados na malha” juntamente com outros seres –

desde os micróbios que constituem cerca de metade das células do nosso corpo à

confiança que temos no calor do campo electromagnético da Terra para

sobrevivermos. Ao mesmo tempo, os hiperobjectos, na sua enormidade desajeitada,

alertam-nos para os limites derradeiros da ciência e em consequência para os

limites do domínio humano. A ciência apenas nos consegue levar até um

determinado ponto. Isto significa alterar a nossa relação com outras entidades

do Universo – quer sejam animais, vegetais ou minerais –, passar de um

paradigma de exploração através da ciência para um de solidariedade na

ignorância. Se falharmos nisso, iremos continuar a causar destruição no

planeta, a ameaçar as formas de vida que tanto prezamos, e até a nossa própria

existência. Em contraste com as fantasias utópicas de que iremos ser salvos

pela emergência da inteligência artificial ou por uma qualquer outra

tecnologia, o Antropoceno ensina-nos que não podemos superar as nossas

limitações ou a nossa dependência face a outros seres. Apenas podemos viver com

eles.

Isto pode soar

tenebroso, mas Morton consegue vislumbrar aí uma libertação. Se desistirmos da

ilusão de controlarmos tudo o que está à nossa volta, podemos voltar a

focar-nos no prazer que obtemos dos outros seres e da própria vida. O desfrutar,

acredita Morton, poderá ser o factor que nos mostrará um novo tipo de política.

“Vocês pensam que uma vida ecologicamente consciente significa ser totalmente

eficiente e puro”, diz o seu post mais destacado no Twitter. “Estão

enganados. Significa quer podem ter uma discoteca em cada divisão da vossa

casa.”

São palavras

típicas do seu pensamento, que muitas vezes parte do desoladoramente familiar,

mas depois se vira abruptamente para domínios menos batidos. “Existe algo de

verdadeiramente esperançoso no seu trabalho”, opina Hans Ulrich Obrist em

relação a Morton. “Esperança e talvez mesmo optimismo surgem algures lá pelo

meio.” Morton conta uma história acerca da instalação na sua casa nos subúrbios

de Houston, onde dá aulas na Universidade de Rice, de electricidade gerada pelo

vento. Após um ou dois dias a “sentir-[se] muito recto e honrado”, percebeu que

agora podia ter “luzes estroboscópicas e pratos de gira-discos e pessoas a

divertir-se durante horas e horas, durante todo o dia, todos os dias”, ao mesmo

tempo que causava muito menos danos ao planeta. “E na verdade é esse o futuro

ecológico.”

Na manhã de um

sábado no último Outono fui ter com Morton à galeria Serpentine, onde se

realiza anualmente um festival de ideias e onde ele iria falar no final do dia.

Ao longo das semanas anteriores, tinha estado em Seul a ajudar Olafur Eliasson

a inaugurar a sua exposição individual; em Singapura, para falar na conferência

Cidades do Futuro; em Bruxelas, para um discurso intitulado “A natureza não é

real”, num parque público à noite (disse-me que apareceram 250 pessoas); na

Universidade de Exeter, onde destacou o rocking, a sua nova teoria de

acção, que descreveu como “uma versão bizarra das categorias teísticas de

activo versus passivo”; em Roma, onde passou o seu tempo a, entre outras

coisas, beber martinis; e em Paris, onde foi a uma rave com a sua amiga

Ingrid e ficou tão dominado pela emoção e pela exaustão que passou parte da

noite deitado no chão da pista de dança.

“Professor

de Literatura e Ambiente”

Se tivéssemos

de escolher um avatar para o Antropoceno, Morton poderia ser uma escolha

acertada. Tem olhos azuis-marinhos que simultaneamente impressionam e parecem

impressionados. Combine-se com um ar ligeiramente rechonchudo que sugere

vulnerabilidade física, uma vermelhidão eczematosa nas suas faces, um punhado

de finos cabelos louros, e a sua aparência sugere que terá sobrevivido a algum

tipo de desgraça. De facto, é um homem bastante enfermiço. Entre outras coisas,

sofre de apneia severa do sono, depressão profunda, fortes enxaquecas e, ao que

me apercebo ao longo das nossas conversas, um ocasional surto de paranóia

mediana. Obrist, que gravou mais de 2500 horas de entrevistas com artistas e

filósofos, disse-me que Morton é o único que ficou “tão emocionado que começou

mesmo a chorar” (tinham estado a discutir a extinção em massa).

No início de

2016, quando falei com Morton através de videoconferência, ele tinha-se

mostrado efervescente. Agora, sentado ao fundo do restaurante da galeria,

convertido numa sala para performances, parecia estar nas últimas. Nesse

ano já tinha publicado 14 ensaios, enquanto continuava a trabalhar nos seus

próximos dois livros. Nas semanas seguintes tinha palestras marcadas para

Chicago, Yale, Seul (outra vez), Munique e, finalmente, iria reunir-se com

cientistas do Laboratório de Propulsão a Jacto da NASA, para debaterem qual o

tipo de mensagens a enviar para o espaço no caso de ser reactivado o programa

das missões Voyager. (A original, lançada em 1977, enviou duas naves para lá

dos confins do sistema solar; cada uma levava um disco de 30 centímetros

banhado a ouro e gravado com sons e imagens representando a humanidade e outros

seres terrestres.) Pelo final de 2016, como mais tarde escreveu no seu blogue,

Morton já tinha acumulado 350 mil milhas [625 mil quilómetros] em viagens de

avião.

É possível,

quando alguém está com Morton pela primeira ou segunda vez, questionar-se se

não haverá alguma falsidade na sua índole hippie, na sua emotividade, na

sua destreza intelectual. Mas os seus amigos desde criança e os seus familiares

afirmam que o seu empenho visceral na ecologia e as suas façanhas académicas

recuam até à sua infância. Morton nasceu na zona noroeste de Londres, em 1968,

um período em que uma crescente consciência das ameaças ecológicas surgia em

paralelo com um sentimento de que as pessoas podiam mudar o mundo para melhor,

possivelmente sob a influência do LSD. Depois de os seus pais, que eram ambos

violinistas que tocavam música erudita, se terem divorciado nos finais dos anos

1970, o pai juntou-se à Greenpeace e foi velejar pelo mundo em acções de

protesto; já a sua mãe era uma feminista convicta, muito activa na Campanha

para o Desarmamento Nuclear.

Desde cedo

Morton destacou-se a nível académico. Ganhou a mais importante bolsa de estudo

para ir para a escola de elite de St. Paul’s, em Londres, durante cinco anos

consecutivos, e depois foi para a Universidade de Oxford estudar Inglês. Teve

as melhores notas do seu curso nos exames do primeiro ano e também nos exames finais.

Ter bons resultados a nível académico foi importante para Morton, mas acabou

por chegar à conclusão de que “na realidade isso é secundário face àquela outra

coisa que se chama estar vivo”. A sua vida em parte tomou a forma que o seu

trabalho mais tarde iria adoptar. Não era tanto apenas acumular conhecimento,

mas também procurar o prazer e a intimidade. No seu segundo ano da

licenciatura, ele e o companheiro de quarto, Mark Payne, que agora ensina

Literatura Clássica na Universidade de Chicago, “tomavam ácido e ouviam

Butthole Surfers e discutiam sobre Blake”. (Payne afirma que tomaram ácido e

discutiram sobre Milton.) Também se apaixonou pela primeira vez. Enquanto

estudante de mestrado, Morton tinha o cabelo comprido, vestia um blusão de

cabedal e usava colares e pulseiras de missangas. A sua tese, que é agora

reconhecida com sendo um importante contributo para o estudo do Romantismo,

revelou que o vegetarianismo de Percy e Mary Shelley estava intimamente ligado

às suas posições políticas e à sua arte. Paul Hamilton, que orientou parte do

trabalho de mestrado de Morton, disse-me que, no que toca aos Shelley, Morton

“alterou as noções que toda a gente tinha”.

Apesar do

sucesso da sua dissertação, Morton teve dificuldades em obter um lugar numa

universidade e até pensou em suicidar-se. Por fim, encontrou emprego na

Universidade do Colorado, em Boulder, antes de se mudar, em 2013, para a

Universidade da Califórnia em Davis, a nordeste de São Francisco. Estar no

Norte da Califórnia parece ter amadurecido o seu pensamento e começou a

centrar-se em questões explicitamente ecológicas, tal como sobre o que é que

escrevemos quando escrevemos acerca da natureza. Num gesto astuto de

autopublicidade, começou a designar-se a si próprio como “professor de Literatura

e Ambiente”.

Ao longo dos

anos seguintes, Morton publicou o livro em que questionava a noção de

“natureza”, seguido de outro em que perguntava o que significava para nós a

confiança nas formas insondavelmente complexas de uma infindável quantidade de

outros seres. Também se juntou a um movimento filosófico pequeno e polémico que

se autodenomina Ontologia Orientada para Objectos (OOO), que defende que todos

os seres, incluindo os humanos, apenas conseguem perceber o mundo nas suas

limitadas capacidades (por outras palavras, nunca saberemos o que sabem as

moscas, e vice-versa). Depois, em 2012, Morton abandonou a Califórnia e foi

para Rice, uma das mais prestigiadas universidades nos Estados Unidos.

Com a

segurança de um posto de professor efectivo e as sucessivas infusões de budismo

e OOO no seu pensamento, Morton começou a escrever num estilo mais pessoal,

mais rápido e preciso. A sua conversa sobre uma discoteca na sua casa com

energia eólica e a forma como se demora a dizer partaying [forma

adulterada de gíria para party, grande festa, farra] encaixam-se

perfeitamente no seu projecto. “É inevitável que a consciência ecológica tenha

uma espécie de sabor aos anos 1970”, concede. Trata-se de uma estética que ele

abraça “em toda a sua bizarrice florida”. Existe também uma imensa capacidade,

como umas largas calças de boca de sino, de diversificação no seu estilo

intelectual. Poderá muito bem ser a única pessoa que tanto surge numa lista dos

filósofos vivos mais influentes como aparece como letrista num álbum que

alcançou o número quatro das tabelas de vendas no Reino Unido (Stacked Up,

dos Senser, em 1994).

Seguiu as

pegadas de pensadores como Jacques Derrida e Edward Said, ao proferir uma das

famosas palestras Wellek, na Universidade da Califórnia em Irvine – mas também

actuou no festival de Glastonbury, tocando música para actuações de lançadores

de fogo e malabaristas, e serviu como consultor na série de Steve Coogan A

Viagem a Itália. Apesar de estar prestes a publicar um livro que tenta

fundir a ecologia negra com o marxismo (“O safanão é grande e nem toda a gente

vai gostar”, afirma), tem outro no prelo, na editora Pelican, Being

Ecological [Ser Ecológico], que se destina a encantar o público mais

generalista. A primeira frase é: “Este livro não contém qualquer facto

ecológico.” Apesar de vários dos seus livros serem dedicados aos sujeitos

habituais (mulher, filhos, irmãos), também dedicou um ao seu gato, o falecido Allan

Whiskersworth. Um dos posts mais absorventes no seu blogue, que é

actualizado regularmente, é uma pesquisa crítica acerca de pénis gigantes

pintados em telhados, de forma a serem descobertos via Google Earth. Está

profundamente empenhado no budismo Shambhala e vagueou pelo monte Kailash no

Tibete. Há não muito tempo fizeram-lhe uma leitura muito comovente das cartas

do Tarot.

Se as pessoas

acham muitas destas coisas ridículas, ainda bem. “Gosto de pensar em mim

próprio como sendo a coisa mais pirosa, mais horrível que seja possível imaginar”,

disse-me. Alcançou os habituais troféus do sucesso académico; agora que está a

passar pelos metafóricos detectores de metais da sociedade fina, tem um outro

objectivo. “Posso ficar bem conhecido, e aí posso lançar uma espécie de cena

anarquista hippie que tenho guardado como um líquido muito precioso,

cuidadosamente, sem entornar nem uma gota, durante anos e anos”, conta. “E

agora vou espalhá-la por todo o lado.”

Nem tudo

parece plausível

Quando chegou

a altura da sua palestra na Serpentine, Morton surgiu com uma camisa dourada da

Versace, bem justa, que poderia ser usada por um vilão piroso de um filme da

série James Bond. A sua palestra intitulava-se Stuff Can Happen

[Podem Acontecer Coisas].

“É

inacreditável a quantidade de filósofos que têm medo deste movimento”, começou

Morton. Continuou depois comparando duas linhas de pensamento na obra do

filósofo Hegel. “Um dos problemas de Hegel”, disse Morton, “o problema a que eu

chamo macro-Hegel, é que o macro-Hegel tem um movimento esquivo a subir as

escadas, o que é improvável. E no cimo das escadas, como o assassino em Psycho,

está à espera, suspense, sim, acertaram, a patriarquia branca ocidental,

na forma do Estado prussiano.” (Eu não tinha adivinhado este final. Será que

deveria ter adivinhado?) “Assim, o macro-Hegel rebenta com ela.”

Parecia ser

uma forma bastante estranha de iniciar uma palestra face a uma mistura de

artistas, activistas, estudantes e músicos. Mesmo sendo alguém interessado na

obra de Morton, em breve me senti aborrecido e distraído. O homem ao meu lado,

um académico americano com um sentido de humor corrosivo, rolou os olhos e

murmurou: “Mas que merda é esta?”

Apesar da

popularidade de Morton, esta é uma reacção bastante comum ao seu trabalho. Os

críticos de Morton com quem falei acusaram-no de que não compreender a ciência

contemporânea, como a mecânica quântica e a teoria dos conjuntos, e depois

reclamar as distorções que apresentam como provas que corroboram as suas ideias

extravagantes. Fizeram uma crítica recorrente que me recordou um provérbio que

expressa cepticismo: “Se abrires demasiado a tua cabeça, as tuas ideias caem.”

A torrente de ideias interessantes na obra de Morton não se aguenta, se forem

atentamente examinadas, afirmam. O filósofo Ray Brassier, que chegou a estar

associado à OOO, acusou Morton e os seus companheiros da blogosfera de gerarem

“uma orgia de estupidez online”.

Outros

críticos, especialmente de esquerda, queixam-se de que a concepção de

Antropoceno de Morton toca muito ao de leve nas questões de raça, classe,

género e colonialismo, responsabilizando toda a humanidade por danos causados

por uma minoria privilegiada. O ser humano colocado no centro do conceito de

Antropoceno é um alvo especialmente querido dos críticos. Ao referir-se aos

seres humanos como um todo unificado, argumentam eles, Morton apaga as

distinções entre o Ocidente rico e os outros membros da humanidade, muitos

deles já vivendo num estado de catástrofe ecológica muito antes de a noção de

Antropoceno ter entrado na moda nas universidades da Europa e da América do

Norte. Outros afirmam que a ideia de política de Morton é demasiado confusa, ou

que a última coisa de que precisamos quando enfrentamos desafios ecológicos são

comentários abstractos acerca da natureza dos objectos.

Já os defensores

de Morton vêem-no como uma espécie de Ralph Waldo Emerson do Antropoceno: os

seus escritos têm valor, mesmo que nem sempre aguentem o escrutínio filosófico.

“Ninguém num departamento de Filosofia vai levar Tim Morton a sério”, disse-me

Claire Colebrook, professora de Inglês na Universidade do Estado da

Pensilvânia, que tem trabalhado muito na área do Antropoceno. Mas ela ensina o

pensamento de Morton aos seus alunos de licenciatura e eles adoram-no. “Porquê?

Porque eles são do género: ‘Cala-te lá e dá-nos mas é uma ideia!’”

Nem tudo o que

Morton me disse no decurso das nossas conversas me pareceu filosoficamente ou

ecologicamente plausível. (“Tu e eu e os nossos computadores e o quadro por

trás de ti e talvez um dos pombos na rua vamos juntar-nos e criar um pequeno

colectivo anarquista, e o objectivo deste colectivo anarquista será ler, hum,

as cartas de Beethoven.”) Mas o que atrai muitas pessoas nas suas ideias não é

tanto a sua irrefutabilidade, mas sim a sua profusão e o seu divertimento. Hans

Ulrich Obrist e os artistas Philippe Parreno e Olafur Eliasson usaram todos a

mesma palavra para descrever a obra dele: é uma “caixa de ferramentas”,

disseram, de onde podem retirar ideias úteis.

Mas o

Antropoceno não vai desaparecer apenas porque um duende corrupto num fato largo

está sentado na Casa Branca. O aumento do carbono na atmosfera e do azoto nos

solos; a acidificação dos oceanos e a desertificação de terras anteriormente

férteis; a capa de isótopos radioactivos (dos testes nucleares) e de plástico

(das embalagens de produtos de consumo) que cobre o globo; as espécies que se

vão extinguindo – a lista de alterações dramáticas no planeta não termina. As

políticas de hoje podem ser mais urgentes do que nunca, mas a necessidade de

uma política para o amanhã permanece.

Alguns dias

após a eleição presidencial, Morton recuperou o seu sentido de humor e começou

a rir acerca do Presidente eleito, “um tipo pequenino com uma imensa pilha de

Cheetos amarelos na sua cabeça”. Sim, Morton iria passar os meses seguintes, ou

o tempo que fosse necessário, a lutar contra os fascistas no campus universitário

e onde quer que ele possa ser ouvido, mas também iria continuar a proclamar a

sua pouco usual abordagem à ecologia.

“Vamos

pôr alguma música house”, disse Morton no final de uma das nossas mais

longas conversas. “Mesmo que seja verdade que estamos todos lixados, não vamos

passar o resto da nossa vida neste planeta a dizer a nós próprios quão lixados

estamos.”

Então o que

devemos fazer?

“Apertar a mão a um porco-espinho e dançar.”

Exclusivo

PÚBLICO/The Guardian

Tradução de

Eurico Monchique

------------------

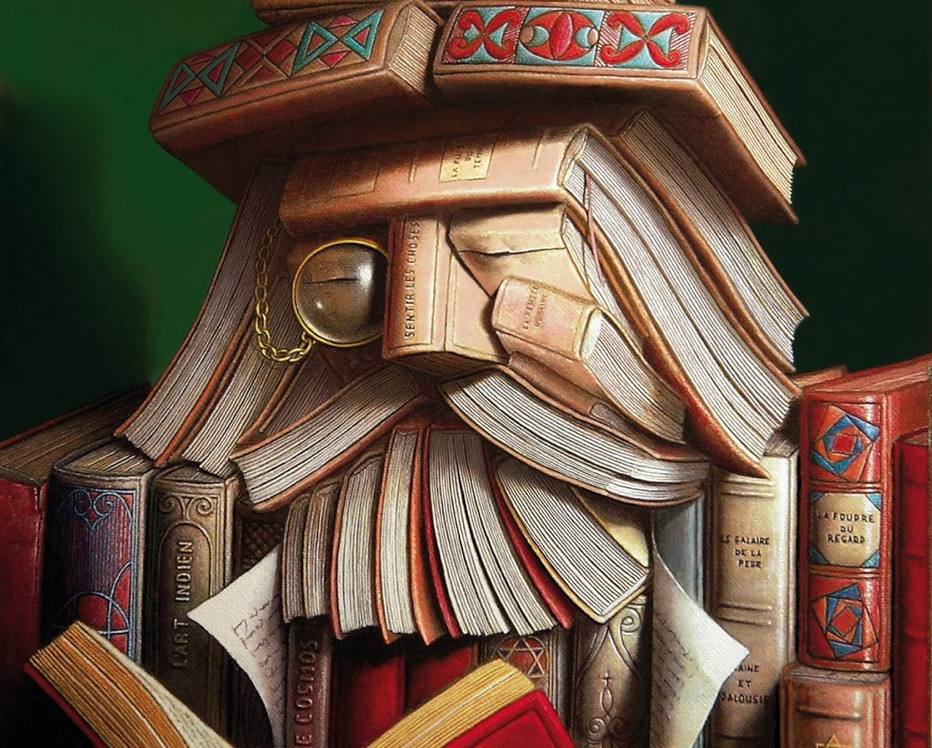

Foto Max Burkhalter

Fonte: https://www.publico.pt/2017/07/30/ecosfera/noticia/uma-avaliacao-da-nossa-especie-o-filosofo-profeta-do-antropoceno-1780509