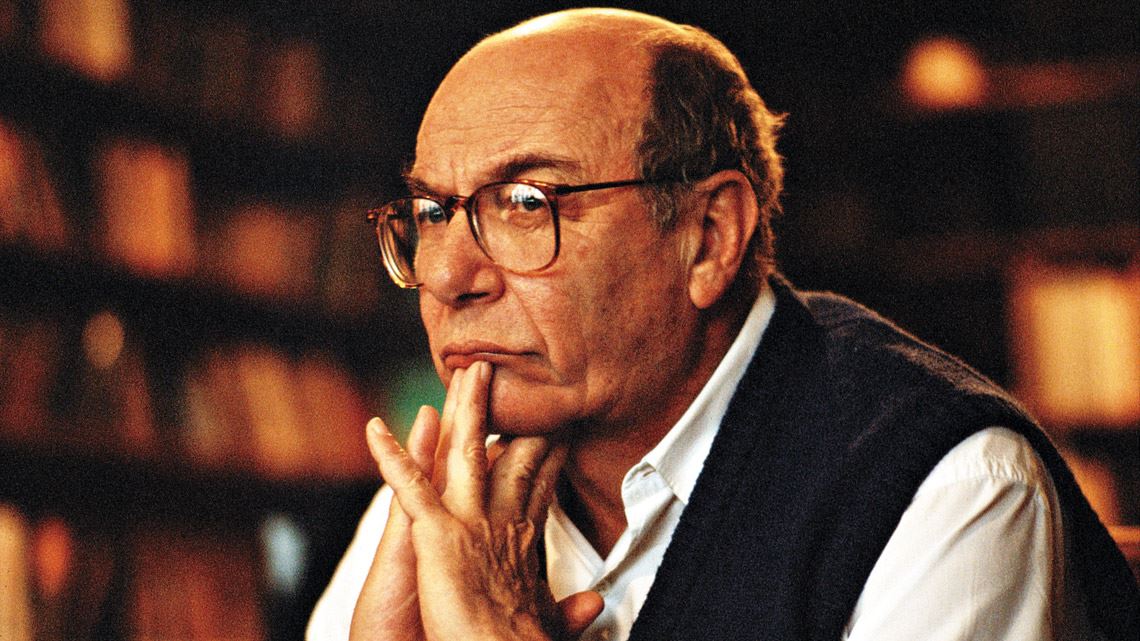

Miguel Boyayan

Para filósofo, Brasil deve evitar trombar com o atual complexo de monopolização da tecnologia

Provocador, polêmico, o professor José Arthur Giannotti, 73 anos, pode ser visto de muitas maneiras diferentes. Como ele mesmo observa, há quem o considere um traidor do pensamento marxista. Ou melhor, das posições e práticas da esquerda nacional, embora tenha sido cassado da Universidade de São Paulo (USP) pela ditadura militar, em 1969, exatamente por suas visões críticas e prática de esquerda. De sua parte, Giannotti, em cuja linguagem pode-se flagrar claramente a influência das análises fundamentais de Marx sobre o capitalismo, em paralelo ao diálogo que está sempre estabelecendo com vários outros pensadores, como Wittgenstein, para interpretar a crise contemporânea da razão, prefere se definir como “o último dos marxistas” – deixando escapar aí um laivo da divertida ironia com que costuma pontuar suas palavras.

O que quer que se pense do professor Giannotti, concorde-se ou não com suas análises, obrigatório, no entanto, é considerar que suas contribuições teóricas no campo da filosofia, suas intervenções públicas, na condição de intelectual engajado, sobre a política no Brasil, e sua prática concreta como professor e pesquisador, fazem dele personagem dos mais importantes nas tentativas de elaboração de um pensamento crítico consistente que dê suporte ao país para transcender sua pobreza, seu subdesenvolvimento. E tem sido assim desde os anos 60, estivesse ele onde quer que fosse: na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), do qual, junto com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi um dos fundadores, e que dirigiu por 11 anos, ou na USP, para onde retornou após a anistia de 1979 e da qual é hoje professor emérito.

Para cumprir a tarefa que se impôs de pensar sobre o problema da racionalidade no mundo contemporâneo, o professor Giannotti há algum tempo afiou os instrumentos para explorar um de seus aspectos centrais, que é o campo da ciência e tecnologia. Recentemente, publicou dois artigos na Folha de S. Paulo, “Feiticeiros do Saber” e “Fetiche na Razão” (Caderno Mais, dias 25 de maior e 15 de junho), que desde o título avisam sobre sua vocação polêmica. Foram esses artigos o pretexto mais imediato para que fôssemos entrevistar o professor Giannotti na bela casa do Morumbi, onde mora há 30 anos. Depois de uma conversa fascinante, entrecortada por muitos risos, da qual publicamos a seguir os principais trechos, saímos com a convicção de que, oscilando entre olhares preocupados e outros mais otimistas, o professor Giannotti cultiva uma certeza: a de que o Brasil tem chances, sim, de tornar-se um grande país, se se esquivar de trombar com o poderoso complexo de monopolização da tecnociência que existe hoje no mundo e souber jogar, muito bem, pela margem. Como é isso? Ele mesmo explica.

Queríamos entrevistá-lo para a

revista desde que o senhor lançou, em 2000, Uma Certa Herança Marxista.

Mas naquele momento cobríamos quase que só projetos com apoio da

FAPESP, o que não era o caso.

Teria sido bom. Houve um

silêncio quase absoluto em torno daquele trabalho. Penso que porque,

mesmo mantendo as posições marxistas dialéticas, o ensaio era uma

desmontagem do marxismo fechado. E depois, tenho impressão de que essas

são coisas políticas: na medida em que eu tinha ido para o centro junto

com o Fernando Henrique Cardoso ou coisa assim, fui por muito tempo

considerado traidor. Até o momento em que o Lula também se aproximou da

mesma posição, e agora estou junto com ele no mesmo campo de

concentração.

No livro, o senhor dizia, com outras

palavras, claro, que se o processo de desenvolvimento capitalista

depende essencialmente do desenvolvimento tecnológico, então fica posto

em questão o conceito do valor-trabalho e fica posta em dúvida a idéia

de esgotamento e superação do capitalismo, tal como Marx os concebia no

terceiro volume d’O Capital.

Ele falava disso já no

primeiro volume. Veja bem, a noção do valor-trabalho encontra uma medida

no tempo socialmente necessário para a produção de mercadorias. Mas

esse tempo é um tempo de relógio e, portanto, depende, para ser uma boa

medida, da produtividade do trabalho. Ora, para você chegar a essa

medida, precisa ter processos pelos quais todas as áreas que trabalham

no sistema possam se aproveitar, pelo menos em tese, da mesma tecnologia

ou de um mesmo mix de tecnologias. Mas quando você tem uma

situação em que uma parte do sistema se apropria não só da tecnologia,

mas da capacidade de desenvolvê-la, mudou o sistema. Ou seja, o sistema

capitalista – e isso é banal, porque é sabido desde Adam Smith e Ricardo

– depende essencialmente do desenvolvimento tecnológico. O processo de

exploração está ligado à invenção e construção dos novos produtos. Se

você tem um processo que perturba o mercado, se nesse processo de

desenvolvimento tecnológico, você cria pontos estratégicos quesão pontos

de poder no campo da ciência, então a teoria do valor-trabalho foi para

as cucuias, não é? O que sobra é a sociologia da relação entre

trabalhadores e o capital, que, a meu ver, é muito forte ainda. É uma

relação de poder muito particular, em que se tem um controle do trabalho

alheio, anônimo, feito pelas regras do mercado. Mas, do ponto de vista

econômico, a teoria do valor-trabalho, a meu ver, é peça de museu.

Em

“Feiticeiros do Saber”, sentimos ali certos ecos do primeiro capítulo

d’A Ideologia Alemã, de Marx e Engels, embora como ironia. Porque logo

no subtítulo do artigo o senhor diz que “os pesquisadores de ponta, nos

dias de hoje, (…) de manhã são pesquisadores; de tarde dirigem uma

pequena empresa de biologia molecular”, o que lembra a afirmação de que a

sociedade comunista “torna possível que eu faça hoje uma coisa e amanhã

outra, que cace de manhã, pesque de tarde, crie gado à tardinha,

critique depois da ceia…” Era brincar com essa idéia que o senhor

queria?

É, eu não sou um sujeito que fala sério, nunca

digo as coisas sem alguma outra coisa por trás. É uma brincadeira em

relação ao Marx, obviamente, mas também, estou mostrando, de um lado, as

enormes vantagens que existem nessa junção do trabalho intelectual com o

trabalho efetivo de transformação da tecnologia e social, e de outro, a

perda que isso traz para alguns. Afinal de contas eu não serei

empresário, acho que Luiz Henrique [professor de filosofia que participa

da conversa como entrevistador] não será empresário, e nós somos

realmente uma espécie em extinção. Esses pesquisadores isolados, que

vivem nas suas cabanas no Morumbi e assim por diante, estão

desaparecendo.

A contrapartida é que, socialmente falando, essa junção pesquisador/empresário pode ser boa.

Eu não estou negando isso, não. Não estou dando uma de mandarim,

contrário à cultura de massas. Eu não tenho nada com a Escola de

Frankfurt. Pelo contrário. Penso que a sociedade de massas tem defeitos,

alienações absolutamente terríveis, mas tem virtudes inauditas.

Inauditas! Tanto no campo da cultura, como, por exemplo, no campo da

saúde. Não vamos esquecer que as pessoas estão vivendo mais, têm maior

assistência mesmo nos países mais pobres, sofrem menos. Não sou

entusiasta do capitalismo, gostaria que ele fosse diferente, mas prefiro

o capitalismo à brutalidade das sociedades agrárias.

Quando o senhor junta as palavras feiticeiros e saber, qual a intenção?

Outra brincadeira. Se fala muito no fetiche da mercadoria, tá certo? Eu

não ia falar “fetichismo do saber” porque ficaria muito…

Pedante…

Não só pedante. É bom lembrar que fetiche é uma corruptela de feitiço,

então vamos falar a linguagem normal. Acontece que, desde a tradição

clássica, o sábio é aquele que se contrapõe ao feiticeiro, a ciência é

aquilo que se contrapõe ao mito, o cientista é aquele que se contrapõe

ao xamã. Mas a ciência pode também se tornar um fetiche. E isso é uma

das coisas mais terríveis da sociedade de massas: o fato de

desaparecerem os bons ginásios, a boa educação fundamental, de as

pessoas aprenderem de orelhada, usarem os conceitos sem ter noção das

técnicas de aplicação desses conceitos.

Ou seja, apreende-se o saber do mesmo modo como se consomem mercadorias.

Até pior, seria mais como um tóxico mesmo, porque no consumo de

mercadorias pelo menos você digere, alimenta seu corpo. Todo mundo é

capaz de falar sobre o espaço-tempo quando vai ver o filme de Kubrick, e

obviamente isso é uma espécie de faz-de-conta. Se de um lado eu vou a

uma livraria e tenho um monte de bons livros para ler e de bons discos

para ouvir, por outro tenho também uma quantidade fascinante de

porcarias, uma estrebaria de Algias. Tudo é muito ambíguo e não há razão

para ficarmos de dedo em riste dizendo: “Olha!, esse mundo capitalista é

isso e aquilo”! É mesmo ruim, mas também trouxe coisas positivas.

É

de alienação que estamos falando. Não caberia então um trabalho crítico

de superação dessa alienação? O que o senhor pensa disso,

politicamente?

Podemos retomar certas teses marxistas,

mas não podemos retomar a dialética hegeliana, isto é, uma dialética da

superação das contradições, desde que a gente entenda realmente o que

seja uma contradição e entenda que uma unificação dos contraditórios só

pode ser feita no nível do discurso. Essa é uma sentença básica de Hegel

– que a contradição se resolve no nível do discurso. Hegel podia dizer:

bom, ela se resolve no espírito do mundo, porque o mundo é discurso.

Como nós não acreditamos mais nisso, temos que pensar em conviver com a

contradição, como diz o nosso outro dialético de pernas tortas, que é o

Wittgenstein. Ora, conviver com a contradição é tentar explorar essas

partes, digamos, mais criativas, mais vitais, mais móveis e, portanto,

mais angustiantes, e deixar de lado essa parte mais morta, mais

repetitiva, da vida cotidiana. Acho que desaparece a idéia de que nós

podemos ser uma espécie de demiurgos do mundo.

Em seus artigos no Mais, além da crítica de uma situação, há uma certa lamentação pela fetichização da ciência.

O exemplo do que eu estou querendo dizer já está no próprio Comte. De

um lado, temos uma das melhores análises de como funciona o método

científico, que termina no quê? Na invenção de uma nova ciência, a

sociologia, cuja tarefa seria regenerar todo o conhecimento científico.

Na hora em que o comtismo vem com essa idéia de regeneração, com a idéia

de uma política científica e se prostra diante das imagens de Clotilde

de Veau, aí, obviamente, o mesmo movimento que levou a aprofundar o

conhecimento científico termina numa alienação, numa religião, no

fetiche da ciência. Em outras palavras, eu diria o seguinte: é muito

difícil separar os dois processos. Tenho impressão de que a alienação da

ciência é cotidiana.

No primeiro artigo, o senhor

trata de uma certa monopolização, da enorme vantagem econômica e

política obtida por quem, além de saber desenvolver tecnologias, dispõe

de uma máquina poderosa para tornar o mais curto possível o percurso da

descoberta científica ao produto. Reconhece-se aí os Estados Unidos.

Não apenas, há aí também algumas corporações importantes, e não só dos

Estados Unidos. Não estou negando que em uma série de pequenos núcleos

se estejam inventando coisas e conseguindo patentes, isso seria uma

estupidez. Mas quando consideramos o funcionamento global do sistema,

importa a grande corporação.

Nesse processo, que lugar efetivamente resta para um país na periferia do capitalismo?

Bom, eu preciso de um elo aqui. Essas grandes corporações, como

sabemos, são basicamente transnacionais, mas isso não significa que elas

se tornem independentes do Estado ou que o Estado seja inteiramente

massacrado por elas. Ao contrário, a dialética do Estado e das grandes

corporações se alterou. Por quê? Porque há uma espécie de divisão do

trabalho: o Estado faz ciência pura, cuida da formação dos pesquisadores

ou mesmo assegura, não o mercado no sentido antigo, mas pontos

estratégicos no mercado. A guerra recente do Golfo é um exemplo preciso

nesse sentido. Não se ocupa o Iraque da forma tradicional, mas eles

estão lá, definindo como o petróleo vai ser explorado ou não, e daqui a

pouco teremos desenvolvimento científico a partir daí. É inevitável:

novas formas de produzir petróleo, de exploração de minerais, etc. Essas

corporações têm planos de 20 anos. Temos, portanto, uma divisão de

trabalho muito particular entre o Estado e a corporação: ele perde

soberania, mas pode ganhar eficácia e controlar a vida cotidiana de uma

maneira inconcebível 30 anos atrás. Basta lembrar o retrocesso dos

direitos humanos nos Estados Unidos. E isso é feito pelo Estado. É o

Estado que massacra os direitos humanos. A idéia de botar gente

enjaulada em Guantánamo é algo que lembra o totalitarismo.

Mas, insisto, que lugar sobra para um país periférico?

Jogar na margem. Não vejo outra possibilidade. A idéia de que tenhamos

alguma possibilidade de nos confrontar com esse complexo é estapafúrdia,

então só podemos jogar na margem. Mas aí é preciso evitar um perigo

muito grande. Outro dia, numa conferência, ouvi um colega que apresentou

o sistema geral de desenvolvimento do capitalismo moderno, e era um

círculo de tal forma fechado, que não tínhamos jeito, íamos para o

inferno. Na conferência seguinte, do Barros de Castro, do Rio, ele

disse: “Temos saída. Há mercadorias, como os aviões da Embraer, sobre as

quais, além do valor agregado, podemos obter certos prêmios, por causa

de certas vantagens de mercado…” Em outras palavras, o que ele estava

dizendo é algo novo: em vez de propor uma política industrial,

sistemática ou sistêmica, como queria a Cepal, Comissão Econômica para a

América Latina,vamos para uma política de produto. Conforme nossa

inventividade, poderemos ganhar mais ou menos – é essa a nossa questão.

Aliás me desespero quando vejo essas pessoas que ficam dizendo: “Não

tenho nada a fazer”, como se o mundo fosse um sistema laplaciano. Há

coisas a fazer, e se não fizermos as conseqüências serão muito graves.

Vimos a derrocada da Argentina, estamos vendo a coisa pavorosa que é a

África. Mais ainda: sabemos também que nem todo mundo é farinha do mesmo

saco, como pensávamos. Bush ou Clinton, para nós, faz uma enorme

diferença.

Se fizermos as coisas certas, não poderemos abandonar a margem? O senhor não vê essa possibilidade?

A de nós sermos um grande país? Isso será provavelmente a longo prazo e

aí estaremos todos mortos, como dizia Keynes. Mas há um grande problema

nessa situação. Hoje, por exemplo, todo mundo fala da China. A questão é

como se tornar um grande país com democracia. Alguns falam: “Ah, nós

estamos criando uma sociedade de consumo, em que todo mundo está atrás

da última marca de liquidificador, isso é uma monstruosidade!”. É. Só

que, como é que você impede isso dentro de uma democracia? As pessoas

querem consumir. Eu não estou dizendo que a gente deva ter escolas de

consumo. Mas será que não podemos também começar um processo de

diversificação mais criador na educação?

O que o senhor chama de diversificação da educação?

Aqui em São Paulo, nos últimos anos, uma boa parte da elite tem saído

de alguns colégios muito peculiares. Será que não podemos ampliar a

experiência desses colégios para obter um bom ensino médio público, com

professores melhores, equipamentos melhores? Isso é possível, desde que a

escola pública incorpore algo que hoje vem sendo muito denegrido, que é

o sistema do mérito. É preciso lembrar que uma coisa é a democracia

política, outra coisa são instituições baseadas no mérito, onde há

carreira, há seleções, etc.

A experiência dos colégios

de aplicação ligados às universidades públicas não se deram um pouco

por aí? Não eram um espaço de experimentação pedagógica que pudesse ser

repassada para a rede pública?

Sim, e sou favorável,

hoje, à recriação e à multiplicação desses colégios universitários para

realizar políticas de ação afirmativa em relação aos negros e pobres,

criando condições para que eles possam competir neste mundo.

No

segundo artigo no Mais, a sensação que fica é que o senhor, finalmente,

resolveu, em sua crítica ao marxismo, tratar do pessoal da Escola de

Frankfurt.

Que não são marxistas… Bem. Em primeiro

lugar, qual foi o movimento dos frankfurtianos? Dizer que o momento da

revolução passou e que o capitalismo agora não tem nada mais a ver com

as leis econômicas, que as leis econômicas foram de tal forma

subvertidas que não dá para tirar delas uma crítica das relações

econômicas no capitalismo. Mas quando digo que a questão hoje é de

monopólio da invenção tecnológica, estou introduzindo uma noção

econômica, que é a noção do monopólio. Portanto, a diferença é crucial.

Em segundo lugar, os frankfurtianos disseram: “Bom, se não é através de

uma crítica da economia, vamos fazer uma crítica da cultura, ok”?

Fizeram. E essa crítica da cultura foi feita na base de uma teoria do

conceito, no caso de Adorno e Horkheimer, ou de uma teoria dos sistemas

lingüísticos, no caso de Habermas. Só que a teoria do conceito de

Adorno, a meu ver, é muito fraca! Por exemplo: a noção de

esclarecimento, que é a tradução de Erklärung, eu a entendoquando se

refere ao movimento iluminista, porque aí ela é descritiva. Mas

quandovocê diz que Erklärung é iluminação e ilustração, razão não

alienada, penso que isso nada mais é do que redefinir arbitrariamente a

razão do seu aspecto dinâmico. E depois, é só pegar exemplos para dizer

“isto é movimento da razão” ou “isto não é movimento da razão”, “isto

aqui está criando uma dialética da anti-razão”. Muito cômodo, não é?

O senhor tocou, no artigo, também na questão da separação entre razão objetiva e razão subjetiva.

Porque na crítica desse pessoal todo torna-se fundamental separar uma

razão técnica de uma outra razão substantiva. Desculpe, eu nunca vi

razão técnica! Até conheço razão técnica no trabalho, na base do, bom,

eu tenho tal objetivo e, então, eu faço uma análise racional dos meios.

Mas você já viu algum processo social em que se tenha os fins

predeterminados e os meios que a gente analisa racionalmente? Não vejo.

Você vê em algum trabalho científico esse processo, em que você tem uma

hipótese e depois vai racionalizar os meios? Nunca vi, porque isso é

pura fantasia. E é mesmo um problema muito sério, porque esse pessoal

sempre pensa o conceito como se ele não precisasse de uma alteridade

opaca para poder funcionar – um conjunto de objetos e práticas implicada

na técnica de aplicação do conceito.

O senhor levanta

mais um problema quando diz que é preciso reconhecer que há uma crise,

cujas raízes se encontram no modo de produção das ciências

contemporâneas ligado às novas formas da sociabilidade capitalista.

Estou inclusive voltando a uma posição mais marxista, dizendo: olha, a

questão não é de dualidade da razão, a questão é a maneira pela qual o

capitalismo está se apropriando desse complexo absolutamente

extraordinário, que ele mesmo criou, de ciência e tecnologia. Então o

problema é como vamos democratizar esse complexo. Como fazer com que a

ciência volte a ser feita em benefício da humanidade, o que hoje não

acontece. Basta pensar, por exemplo, que a pesquisa de doenças tropicais

tem um desenvolvimento muito inferior a das doenças que afetam os

países ricos.

E há algo a ser feito no âmbito dos

próprios pesquisadores, das agências, de todo esse sistema de produção

de ciência e tecnologia?

Acho que é óbvio que há.

Olha, quando temos centralização e esclerose, só há um remédio, que é o

liberal: multiplicar os pontos de poder. Hoje a universidade é cada vez

mais monolítica, portanto, é preciso desfazer seu caráter pétreo. A

universidade hoje está muito engraçada, querendo formar um sistema

autônomo, quando ela não o é mais, quando as fundações a furaram de

todos os lados. E, de outro lado, temos também as agências de fomento,

que são hoje não só locais de financiamento à pesquisa, mas de indução

de pesquisa. Afinal de contas, o Programa Genoma não foi uma

brincadeira. Não só induziu-se pesquisa, mas se criou uma rede de

laboratórios, criou-se um ritmo novo na produção da ciência e da

tecnologia no Brasil. Isso pode ser feito.

Insistindo ainda na democratização…

Vou dar um exemplo do que significa democratização: hoje são os bancos

centrais que estabelecem as políticas de câmbio e cuidam da moeda e cada

vez mais eles tentam ser autônomos. Autônomo em relação a quê? Se for

ele dependente do sistema político como este está, então é melhor que

seja autônomo, porque senão não teremos moeda. Mas seria muito bom que

tivéssemos um controle democrático do Banco Central, em que houvesse uma

forma de obrigá-lo a prestar contas a uma série de instituições. Então,

veja bem como a ideologia política contemporânea funciona: ou você

junta tudo no Estado, e ele fica inteiramente controlador, ou você

simplesmente quer uma espécie de liberalismoque isola asinstituições sem

que elas sejam irrigadas por outros sistemas. Sou inteiramente

favorável à autonomia controlada do Banco Central.

Traduzindo isso para a ciência, o que nós devíamos ter?

Devíamos ter um sistema em que as universidades tenham um controle

externo. Controle da sociedade, representada por sindicatos de

trabalhadores, sindicatos patronais, estudantes… não vejo aí problema

nenhum. Além disso, um sistema em que as fundações universitárias sejam

transparentes.

A julgar por seus artigos recentes, o

senhor tem se debruçado sobre questões do conhecimento, da tecnociência e

da arte. Como se reúnem todas essas partes?

No fundo,

todos esses temas com que eu estou trabalhando são aspectos do mesmo

problema, que é o da racionalidade. Estou pensando como é que você

julga. O que é o juízo estético, moral ou científico. E estou muito mais

interessado em tratar da questão da crise da razão que é mostrar como, a

despeito de a razão funcionar, tem necessidade de zonas cinzentas, de

indefinição. Isso, aliás, é a vantagem do conhecimento científico, da

arte ou da moral, e não o contrário. A moral que seja absolutamente

determinante não está levando em conta a experiência moral

contemporânea, em que se convive com sistemas morais diferentes, com

pessoas que acreditam e seguem normas diferentes. E quando se decidiu

que temos um conflito eterno, isso não é verdade, porque no caso da

ética médica, por exemplo, as coisas se resolvem de uma maneira muito

interessante: pessoas com éticas diversas e sem estabelecerem um

consenso definido, cedem daqui e dali, e a coisa se resolve. Isto é, na

hora em que você institucionaliza a diferença, pode continuar a ter

instituições racionalizantes, sem que seja necessário apelar a uma razão

monolítica, uma razão iluminista. Estou querendo mostrar que é possível

a razão conviver com a sua sombra. Mais ainda: estou querendo mostrar

que a razão necessita dessas sombras para poder se desenvolver.

Luiz Henrique Lopes dos Santos, Mariluce Moura e Neldson Marcolin Edição 89 jul. 2003

Fonte: https://revistapesquisa.fapesp.br/jogando-na-margem/

Wow amazing blog, very rare to find this. Please also check paramedic in india

ResponderExcluir