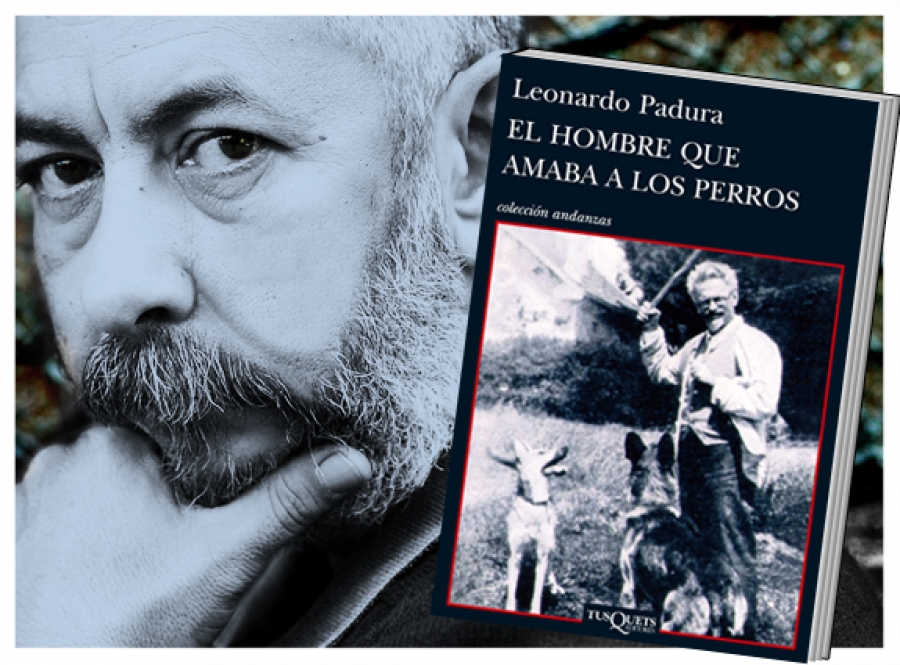

Foto: Simone Marinho/Ed Record/Divulgação

Por Marcelo Menna Barreto

Extra Classe – Usando uma palavrinha da moda no mundo das artes, em que o Ridículo Político ‘dialoga’ com o seu livro anterior Como conversar com um fascista?

Márcia Tiburi – De fato, os livros podem ser lidos tendo em vista o diálogo entre eles. Em Como conversar com um fascista, eu tentei mostrar que o ódio não é um afeto natural, mas que ele se prolifera pelos discursos e que esse discurso se tornou um capital. As pessoas não imaginam como são “afetadas” pelas falas dos outros e pelos discursos vigentes. As pessoas “odeiam” tanto, em grande medida porque há muito estímulo ao ódio. Não há ódio sem linguagem, sem expressão de ódio, sem exposição de ódio. Mas odiar é mais do que um afeto, é também um jogo de linguagem. Um jogo em que quem pode mais chora menos. Odiar virou moda em uma época em que o desvalor se torna um valor. A mesma coisa acontece com o ridículo. Ele é algo negativo que se torna valor, no sentido de capital mesmo. Em nossa época, aqueles que não se importam em cair no ridículo podem tirar vantagem dele. Muitos aprendem a fazer uso do que é vergonhoso como vantagem política. Em Ridículo Político eu tento colocar a atenção na estranha capitalização que vem acontecendo por meio do discurso preconceituoso e das cenas vexatórias. O que antes causava vergonha, transformou-se em mérito. E isso constitui uma profunda mutação na cultura política. O papelão é a moeda da política transformada em publicidade na era do espetáculo.

EC – Sabemos que a retórica fascista é vazia pois não apresenta ideias ou argumentos que fujam ao senso comum, mostrando-se alheia a qualquer limite ou reflexão. Neste contexto, o fascismo além de perigosos também é um ridículo político?

Marcia – O fascismo sempre teve algo de espetacular. Hitler, e Mussolini em certa medida, não seria ninguém sem a propaganda que ele ajudou a criar. Eles fazem parte da pré-história do que ainda chamamos de fascismo, a postura que nega o outro em um sentido cognitivo, ético e político. O discurso fascista vive de clichês e de um certo modo de aparecer. Um fascista quer aparecer mesmo que não tenha nada a dizer. Ele sabe que o mero aparecer rende capitalização na cultura do espetáculo. A propaganda nazista está na linha direta que leva ao surgimento da sociedade do espetáculo numa espécie de círculo vicioso. A intimidade entre fascismo e ridículo político é realmente evidente, sobretudo se pensarmos no poder de capitalização, de influência que os discurso preconceituosos, de ódio, os clichês expostos sem vergonha, tem sobre as pessoas e a sociedade como um todo.

EC – Já no prólogo do seu novo livro, mesmo brincando, você diz “Se o leitor espera divertir-se, deixe-o agora ou cale-se para sempre”. Não tens medo, de cara, de perder o seu leitor (risos)?

Foto: Divulgação

EC – Você fala do hábito de não tratar com

seriedade as coisas políticas. Isso, na sua opinião, vem, no Brasil, com

o certo desalento com tudo o que está acontecendo ou deixa de ser um

fenômeno conjuntural e permeia a história?

Marcia – Talvez seja possível buscar essa falta de seriedade na história no sentido de que as pessoas talvez não tenham se preocupado muito com o poder no momento em que deveriam ter feito isso. Mas seria conjecturar no vazio desde que não temos como escrever uma história do descaso. A história é a história do descaso, mas não temos acesso a ele. A meu ver, esse descaso, cujo conteúdo não conseguimos acessar, vem se aprofundando. Deixamos de lado, aquilo que não conseguimos resolver. Não se trata, portanto, de falta de seriedade em função de um gosto pela piada. Mas de uma incapacidade de nos relacionarmos com a coisa política. E, nesse sentido, de cuidar da coisa política. Eu me refiro, portanto, mais à falta de seriedade que surge na eminência de perigos que podemos avaliar. Porque pensamos que a vida se resolve em termos de economia, deixamos de lado a política. Mas essa visão nos foi vendida, não é autêntica. Ela nos foi vendida pelo neoliberalismo.

EC – Você afirma que perceber a relação entre a política e a estética é algo cada vez mais urgente. Sem a óbvia resposta, leiam o livro por favor (risos) poderia nos dar uma pincelada sobre o isto?

Marcia – Às vezes eu realmente tenho que sugerir isso, pois é incrível a quantidade de pessoas que falam sem demonstrar ter lido. Me impressiona que um livro possa incomodar tanto. Não é, evidentemente, o caso diante de sua pergunta que me pede para expor um pouco mais o meu ponto de partida. Em termos muito simples, quando falo de estética e política, estou me referindo tanto ao teatro da política, do aparecer em política, quanto ao universo daquilo que podemos chamar de sensibilidade psicossocial, os afetos que fazem parte do cotidiano político, não apenas do macropoder, mas do micropoder, do simples cidadão. A meu ver, se não compreendermos essa esfera não saberemos muita coisa sobre política. Atualmente, as pessoas falam demais sobre política sem conhecimento de causa e isso não tem ajudado a produzir mais discernimento.

EC – Se para você política não é algo que se destrói, mas algo que se transforma, em que se transformou a política no Brasil?

Marcia – Você já ouviu neurocientistas dizerem que o cérebro é plástico? Ou seja, que ele se molda, que ele se adapta? Pois podemos dizer que a política tem a mesma qualidade plástica. Ela se molda, ela se adapta, ela é absolutamente moldável. Infelizmente, atualmente ela tem sido apenas manipulável para os fins de interesses privados contra os fins públicos que importam a um país e a uma sociedade democrática. Podemos dizer que a política vem sendo manipulada na direção da publicidade. Nossos representantes se apresentam como bufões e canastrões de um mau teatro com um péssimo enredo. No entanto, não devemos perder as esperanças, pois a política pode ser transformada em outra coisa, vai depender do nosso desejo. Aí mora um problema imenso, mas é esse o que deveria ser resolvido. Pois se não houver desejo não haverá entendimento, compreensão e transformação concreta do estado atual da política.

EC – Com a vitória de Trump nos EUA e a ameaça de quase chegada ao poder de Marine Le Pen, da Frente Nacional (de extrema direita) na França, como você avalia a política contemporânea no mundo. O ridículo também está presente?

Marcia – De fato, não estou falando de um fenômeno brasileiro apenas. A questão é global, em todos os sentidos. Não foram os brasileiros que inventaram isso, mas o Brasil nesse momento, serve de exemplo. A Itália de Berlusconi, os EUA de Trump impressionam, mas podemos buscar a aparição do fenômeno em vários outros lugares. Trata-se de uma tendência dominante que tanto demonstra a falta de criatividade em política, como um perigo de destruição generalizada dos valores políticos conhecidos ate aqui.

EC

– Você diz que ninguém quer ocupar a posição ridícula, apesar de falar

da instrumentalização do ridículo na política. No Brasil nós temos os

famosos candidatos folclóricos, alguns, inclusive, com votações

expressivas como o caso de Enéas Carneiro, candidato três vezes à

presidência da República (1989, 1994, 1998) que com o sua agilidade de

raciocínio e fala, além do famoso bordão “Meu nome é Enéas!, foi eleito Deputado

pelo estado de São Paulo, com a maior votação já registrada no país

para a Câmara Federal (mais de 1,57 milhão de votos). Votação, aliás,

que quase foi batida por Tiririca, também de São Paulo, que com o seu

bordão “Pior que está não fica”. Eles estão em que pé?

Marcia – Esse é justamente o paradoxo do ridículo

político, ninguém quer ser menosprezado por meio do ridículo, já que o

ridículo implica uma desvalorização. Ninguém quer essa marca, mas aquele

que ela assinala, adquire um valor. Isso não acontece ao natural,

digamos assim. Os exemplos trazidos por você são todos perfeitos. Nenhum

desses cidadãos se promoveu politicamente por meio do reconhecimento de

algo como “competência” ou capacidade. Nenhum deles representava nada

de admirável, de nobre ou sublime, digamos assim, muito menos de belo e

verdadeiro, para usar termos antigos que em momentos diversos da

história humana designaram valores estéticos e morais. Todos foram

votados porque apareceram como personagens histriônicos, imagens,

“personas”, no sentido de máscaras mesmo, com textos específicos,

bordões, clichês, falas prontas. Quem cresce e aparece é porque se torna

personagem, “figura”. Podemos citar candidatos eleitos em diversas

cidades e estados pelo país afora. Os agentes populistas mais canastrões

estão por aí exercendo seus governos de fachada. O que eu quero dizer

com isso, não é que a política perdeu o estilo, pois há personagens

também no passado, mas que o “estilo” do momento acoberta uma tremenda

inconsistência política. Me refiro ao conhecimento, à capacidade mesma

de governar visando a complexidade de um país. Quando ouvimos o discurso

baseado em clichês, não estamos só diante de um ignorante que se

elegeu, mas estamos diante de um caso de ignorância que foi capturada

para efeito do poder. A ignorância tornou-se capital político, percebe?

EC

– Você diz que ninguém quer ocupar a posição ridícula, apesar de falar

da instrumentalização do ridículo na política. No Brasil nós temos os

famosos candidatos folclóricos, alguns, inclusive, com votações

expressivas como o caso de Enéas Carneiro, candidato três vezes à

presidência da República (1989, 1994, 1998) que com o sua agilidade de

raciocínio e fala, além do famoso bordão “Meu nome é Enéas!, foi eleito Deputado

pelo estado de São Paulo, com a maior votação já registrada no país

para a Câmara Federal (mais de 1,57 milhão de votos). Votação, aliás,

que quase foi batida por Tiririca, também de São Paulo, que com o seu

bordão “Pior que está não fica”. Eles estão em que pé?

Marcia – Esse é justamente o paradoxo do ridículo

político, ninguém quer ser menosprezado por meio do ridículo, já que o

ridículo implica uma desvalorização. Ninguém quer essa marca, mas aquele

que ela assinala, adquire um valor. Isso não acontece ao natural,

digamos assim. Os exemplos trazidos por você são todos perfeitos. Nenhum

desses cidadãos se promoveu politicamente por meio do reconhecimento de

algo como “competência” ou capacidade. Nenhum deles representava nada

de admirável, de nobre ou sublime, digamos assim, muito menos de belo e

verdadeiro, para usar termos antigos que em momentos diversos da

história humana designaram valores estéticos e morais. Todos foram

votados porque apareceram como personagens histriônicos, imagens,

“personas”, no sentido de máscaras mesmo, com textos específicos,

bordões, clichês, falas prontas. Quem cresce e aparece é porque se torna

personagem, “figura”. Podemos citar candidatos eleitos em diversas

cidades e estados pelo país afora. Os agentes populistas mais canastrões

estão por aí exercendo seus governos de fachada. O que eu quero dizer

com isso, não é que a política perdeu o estilo, pois há personagens

também no passado, mas que o “estilo” do momento acoberta uma tremenda

inconsistência política. Me refiro ao conhecimento, à capacidade mesma

de governar visando a complexidade de um país. Quando ouvimos o discurso

baseado em clichês, não estamos só diante de um ignorante que se

elegeu, mas estamos diante de um caso de ignorância que foi capturada

para efeito do poder. A ignorância tornou-se capital político, percebe?

EC – Você cita um exemplo de ridículo político no caso de um deputado que teria sido cantor sertanejo, com apresentações bem “sensuais”, que tornou-se pastor e propôs uma lei para proibir a masturbação. Sendo benevolente com a sua excelência, que pode alegar que suas dancinhas ocorriam antes da sua conversão, como você classificaria a maioria dos deputados da Frente contra a Corrupção que apoia as ditas 10 medidas do Ministério Público que votaram recentemente contra o afastamento de Temer para responder processo no STF?

Marcia – Digamos que, neste momento, os personagens das cenas que denominei sob o conceito de Ridículo Político, poderiam criar um partido novo. O Partido do Ridículo Político no qual se filiariam os políticos ridículos. Eu trabalho com essa distinção. Não podemos falar de um ridículo próprio a pessoas que desconhecemos, mas podemos elaborar essa categoria para dar conta das cenas em que ocorre essa inversão de valores. A saber, o que era vergonhoso se torna valioso, o que era papelão, tornou-se capital. Nessa linha, o que era considerado no passado como falta de ética tornou-se hábito. O que era imoral, tornou-se costume e, à medida que naturalizado, menos evidente. É como se não percebêssemos mais o ridículo, porque estamos todos mergulhados nele.

EC – Quando você diz que o ridículo parece algo que não está acontecendo e, por isso, dá a sensação de algo absurdo, como a política que oculta a política ao dizer-se não política, estás sendo bem direta para alguns que nas últimas eleições usaram como elemento de sua propaganda o “Eu não sou político, sou gestor”. Aliás, você entende que o marketing, a propaganda, ajudou muito nesse processo de ridicularização da política. Até que ponto alguém que se elege com um discurso desses, o da negação da política, deixa de ter uma atitude cínica e cai no ridículo?

Marcia – Fui absolutamente direta. Citei exemplos. Não há nenhum problema em relação a isso, pois não estou xingando ninguém de ridículo, como alguns podem pensar. Estou falando da capitalização a partir de um estilo em um contexto em que o “aparecer” é capital, o da sociedade do espetáculo. É a mutação da cultura política na época da sociedade do espetáculo o que me interessa avaliar. O estilo, aliás, ao qual me refiro deve ser entendido como modo de aparecer, de encenar, de realizar a performance que é parte do “fazer política”. Não há campanha sem performance e não há aparecer na cena pública sem performance. Mas existem performances mais espontâneas e outras menos espontâneas. As dos políticos são, em geral, programadas. É raro o político que não precisa “fazer tipo” disso ou daquilo. O que eu estou dizendo a transformação da política em publicidade leva a esse estilo. Quando o aparecer importa mais do que o ser, vemos essas cenas aberrantes. O cinismo não é o posto do ridículo, ele é a sua continuação. O populismo de hoje em certos personagens é orquestrado milimetricamente. Criam-se políticos como se criam cantores de sertanejo universitário ou bandas de forró fake. Há uma indústria cultural da política. Sua característica é vender o “gestor” neoliberal. Esse que promete sustentar a economia sem ideologia e está necessariamente ou enganando ou mentindo.

EC – Para você, um ridículo especial que lhe serviu de estímulo para teorizar a relação entre estética e política foi o ocorrido no dia 17 de abril de 2016, quando a Câmara votou pelo impeachment de Dilma Rousseff. Sem dúvidas, o Brasil inteiro experimentou um certo mal-estar diante das declarações de votos mais bizarras. Segundo você, uma sensação estranha, uma vontade de rir que era impossibilitada por um tipo de vergonha que analisas no livro, a vergonha alheia. Mas, se a vergonha alheia é o ato de sentir vergonha pelo próximo, você acha mesmo que houve esse sentimento ou o sentimento que seu livro também aborda, o nojo, uma categoria que entendes estar no limiar da estética?

Marcia – Uma coisa não exclui a outra. O nojo da política está dado, é vivido diariamente como uma ambiguidade entre querer, desejar e perder e, por isso, recalcar o próprio desejo. Já aquele sentimento de vergonha alheia veio à tona naquele momento, pois aqueles que esperavam alguma coisa melhor da política, viram que daquele mato não sairia coelho, digamos assim. Quero dizer que, sentimos vergonha alheia diante daqueles que não sentem vergonha. Por que diante de quem tem vergonha sentimos compaixão, pena, ficamos tocados com alguém que se envergonha. Mas a vergonha alheia é uma sensação péssima que temos diante de uma desordem, digamos assim, diante de uma contradição gritante. No caso, vimos os representantes da nação se portando como imbecis despreparados para o cargo que ocupam. Em termos coloquiais, impressionava a falta de noção, a boçalidade, o patético. A democracia estava em jogo e eles falavam e agiam como mentecaptos. Ao mesmo tempo, aqueles que odiavam Dilma Rousseff talvez tenham visto ali que os que a expulsavam ignominiosamente de seu lugar de presidente da República eram piores do que ela. E nessa medida, quem realmente pode estar contente com o que sobrou disso tudo? Será que os que, nas ruas, pediram o impeachment, não foram traídos por seu próprio desejo?

-------------

Fonte: http://www.extraclasse.org.br/exclusivoweb/2017/08/o-fascismo-e-o-ridiculo-andam-juntos/

Marcia – Talvez seja possível buscar essa falta de seriedade na história no sentido de que as pessoas talvez não tenham se preocupado muito com o poder no momento em que deveriam ter feito isso. Mas seria conjecturar no vazio desde que não temos como escrever uma história do descaso. A história é a história do descaso, mas não temos acesso a ele. A meu ver, esse descaso, cujo conteúdo não conseguimos acessar, vem se aprofundando. Deixamos de lado, aquilo que não conseguimos resolver. Não se trata, portanto, de falta de seriedade em função de um gosto pela piada. Mas de uma incapacidade de nos relacionarmos com a coisa política. E, nesse sentido, de cuidar da coisa política. Eu me refiro, portanto, mais à falta de seriedade que surge na eminência de perigos que podemos avaliar. Porque pensamos que a vida se resolve em termos de economia, deixamos de lado a política. Mas essa visão nos foi vendida, não é autêntica. Ela nos foi vendida pelo neoliberalismo.

EC – Você afirma que perceber a relação entre a política e a estética é algo cada vez mais urgente. Sem a óbvia resposta, leiam o livro por favor (risos) poderia nos dar uma pincelada sobre o isto?

Marcia – Às vezes eu realmente tenho que sugerir isso, pois é incrível a quantidade de pessoas que falam sem demonstrar ter lido. Me impressiona que um livro possa incomodar tanto. Não é, evidentemente, o caso diante de sua pergunta que me pede para expor um pouco mais o meu ponto de partida. Em termos muito simples, quando falo de estética e política, estou me referindo tanto ao teatro da política, do aparecer em política, quanto ao universo daquilo que podemos chamar de sensibilidade psicossocial, os afetos que fazem parte do cotidiano político, não apenas do macropoder, mas do micropoder, do simples cidadão. A meu ver, se não compreendermos essa esfera não saberemos muita coisa sobre política. Atualmente, as pessoas falam demais sobre política sem conhecimento de causa e isso não tem ajudado a produzir mais discernimento.

Foto: Simone Marinho/Ed. Record/Divulgação

“Odiar virou moda em uma época

em que o desvalor se torna um valor.

A mesma coisa acontece com o ridículo.

Ele é algo negativo que se torna valor,

no sentido de capital”

em que o desvalor se torna um valor.

A mesma coisa acontece com o ridículo.

Ele é algo negativo que se torna valor,

no sentido de capital”

EC – Se para você política não é algo que se destrói, mas algo que se transforma, em que se transformou a política no Brasil?

Marcia – Você já ouviu neurocientistas dizerem que o cérebro é plástico? Ou seja, que ele se molda, que ele se adapta? Pois podemos dizer que a política tem a mesma qualidade plástica. Ela se molda, ela se adapta, ela é absolutamente moldável. Infelizmente, atualmente ela tem sido apenas manipulável para os fins de interesses privados contra os fins públicos que importam a um país e a uma sociedade democrática. Podemos dizer que a política vem sendo manipulada na direção da publicidade. Nossos representantes se apresentam como bufões e canastrões de um mau teatro com um péssimo enredo. No entanto, não devemos perder as esperanças, pois a política pode ser transformada em outra coisa, vai depender do nosso desejo. Aí mora um problema imenso, mas é esse o que deveria ser resolvido. Pois se não houver desejo não haverá entendimento, compreensão e transformação concreta do estado atual da política.

EC – Com a vitória de Trump nos EUA e a ameaça de quase chegada ao poder de Marine Le Pen, da Frente Nacional (de extrema direita) na França, como você avalia a política contemporânea no mundo. O ridículo também está presente?

Marcia – De fato, não estou falando de um fenômeno brasileiro apenas. A questão é global, em todos os sentidos. Não foram os brasileiros que inventaram isso, mas o Brasil nesse momento, serve de exemplo. A Itália de Berlusconi, os EUA de Trump impressionam, mas podemos buscar a aparição do fenômeno em vários outros lugares. Trata-se de uma tendência dominante que tanto demonstra a falta de criatividade em política, como um perigo de destruição generalizada dos valores políticos conhecidos ate aqui.

“Um fascista quer

aparecer mesmo que não tenha nada a dizer. Ele sabe que o mero aparecer

rende capitalização

na cultura do espetáculo.”

Foto: Divulgação

EC – Você cita um exemplo de ridículo político no caso de um deputado que teria sido cantor sertanejo, com apresentações bem “sensuais”, que tornou-se pastor e propôs uma lei para proibir a masturbação. Sendo benevolente com a sua excelência, que pode alegar que suas dancinhas ocorriam antes da sua conversão, como você classificaria a maioria dos deputados da Frente contra a Corrupção que apoia as ditas 10 medidas do Ministério Público que votaram recentemente contra o afastamento de Temer para responder processo no STF?

Marcia – Digamos que, neste momento, os personagens das cenas que denominei sob o conceito de Ridículo Político, poderiam criar um partido novo. O Partido do Ridículo Político no qual se filiariam os políticos ridículos. Eu trabalho com essa distinção. Não podemos falar de um ridículo próprio a pessoas que desconhecemos, mas podemos elaborar essa categoria para dar conta das cenas em que ocorre essa inversão de valores. A saber, o que era vergonhoso se torna valioso, o que era papelão, tornou-se capital. Nessa linha, o que era considerado no passado como falta de ética tornou-se hábito. O que era imoral, tornou-se costume e, à medida que naturalizado, menos evidente. É como se não percebêssemos mais o ridículo, porque estamos todos mergulhados nele.

“O papelão é a moeda da política transformada

em publicidade na era do espetáculo”

em publicidade na era do espetáculo”

EC – Quando você diz que o ridículo parece algo que não está acontecendo e, por isso, dá a sensação de algo absurdo, como a política que oculta a política ao dizer-se não política, estás sendo bem direta para alguns que nas últimas eleições usaram como elemento de sua propaganda o “Eu não sou político, sou gestor”. Aliás, você entende que o marketing, a propaganda, ajudou muito nesse processo de ridicularização da política. Até que ponto alguém que se elege com um discurso desses, o da negação da política, deixa de ter uma atitude cínica e cai no ridículo?

Marcia – Fui absolutamente direta. Citei exemplos. Não há nenhum problema em relação a isso, pois não estou xingando ninguém de ridículo, como alguns podem pensar. Estou falando da capitalização a partir de um estilo em um contexto em que o “aparecer” é capital, o da sociedade do espetáculo. É a mutação da cultura política na época da sociedade do espetáculo o que me interessa avaliar. O estilo, aliás, ao qual me refiro deve ser entendido como modo de aparecer, de encenar, de realizar a performance que é parte do “fazer política”. Não há campanha sem performance e não há aparecer na cena pública sem performance. Mas existem performances mais espontâneas e outras menos espontâneas. As dos políticos são, em geral, programadas. É raro o político que não precisa “fazer tipo” disso ou daquilo. O que eu estou dizendo a transformação da política em publicidade leva a esse estilo. Quando o aparecer importa mais do que o ser, vemos essas cenas aberrantes. O cinismo não é o posto do ridículo, ele é a sua continuação. O populismo de hoje em certos personagens é orquestrado milimetricamente. Criam-se políticos como se criam cantores de sertanejo universitário ou bandas de forró fake. Há uma indústria cultural da política. Sua característica é vender o “gestor” neoliberal. Esse que promete sustentar a economia sem ideologia e está necessariamente ou enganando ou mentindo.

Foto: Simone Marinho/Ed Record/Divulgação

EC – Para você, um ridículo especial que lhe serviu de estímulo para teorizar a relação entre estética e política foi o ocorrido no dia 17 de abril de 2016, quando a Câmara votou pelo impeachment de Dilma Rousseff. Sem dúvidas, o Brasil inteiro experimentou um certo mal-estar diante das declarações de votos mais bizarras. Segundo você, uma sensação estranha, uma vontade de rir que era impossibilitada por um tipo de vergonha que analisas no livro, a vergonha alheia. Mas, se a vergonha alheia é o ato de sentir vergonha pelo próximo, você acha mesmo que houve esse sentimento ou o sentimento que seu livro também aborda, o nojo, uma categoria que entendes estar no limiar da estética?

Marcia – Uma coisa não exclui a outra. O nojo da política está dado, é vivido diariamente como uma ambiguidade entre querer, desejar e perder e, por isso, recalcar o próprio desejo. Já aquele sentimento de vergonha alheia veio à tona naquele momento, pois aqueles que esperavam alguma coisa melhor da política, viram que daquele mato não sairia coelho, digamos assim. Quero dizer que, sentimos vergonha alheia diante daqueles que não sentem vergonha. Por que diante de quem tem vergonha sentimos compaixão, pena, ficamos tocados com alguém que se envergonha. Mas a vergonha alheia é uma sensação péssima que temos diante de uma desordem, digamos assim, diante de uma contradição gritante. No caso, vimos os representantes da nação se portando como imbecis despreparados para o cargo que ocupam. Em termos coloquiais, impressionava a falta de noção, a boçalidade, o patético. A democracia estava em jogo e eles falavam e agiam como mentecaptos. Ao mesmo tempo, aqueles que odiavam Dilma Rousseff talvez tenham visto ali que os que a expulsavam ignominiosamente de seu lugar de presidente da República eram piores do que ela. E nessa medida, quem realmente pode estar contente com o que sobrou disso tudo? Será que os que, nas ruas, pediram o impeachment, não foram traídos por seu próprio desejo?

-------------

Fonte: http://www.extraclasse.org.br/exclusivoweb/2017/08/o-fascismo-e-o-ridiculo-andam-juntos/