Em "O cemitério de Praga", Umberto Eco mostra que ainda é senhor absoluto do gênero literário inventado por ele, o suspense erudito

|

| AO ATAQUE O escritor Umberto Eco em Paris. Ele acaba de lançar seu primeiro romance em sete anos (Foto: Stephan Gladieu/Contour |

O escritor italiano Umberto Eco já se destacava como teórico literário e medievalista em 1980, quando lançou seu primeiro romance, O nome da rosa. O livro causou surpresa porque não se tratava de mais um ensaio sobre a narrativa ou sobre os fenômenos da cultura pop – especialidades de Eco –, e sim de uma história de mistério passada na Idade Média. O enredo, intrincado, envolve monges à cata de um texto perdido: a segunda parte da Poética, de Aristóteles. O livro foi traduzido para 44 idiomas e vendeu 5 milhões de exempla-res no mundo inteiro. Trinta anos depois, Eco, de 79 anos, quer repetir a façanha. No final de 2010, ele lançou O cemitério de Praga (Record, 480 páginas, R$ 49,90, tradução de Joana Angélica d’Ávila Melo), seu sexto romance, agora traduzido no Brasil. A história gira em torno das aventuras de Simone Simonini, falsário atuante em Turim, Palermo e Paris no século XIX, num período assombrado por conspirações. Em uma semana, o livro vendeu meio milhão de cópias na Itália e se tornou o maior sucesso do autor desde 1980.

O segredo do êxito de Eco é conhecido. Com O nome da rosa, ele inaugurou e tornou moda um gênero literário: o suspense erudito – ou, como chamam os críticos americanos, “smart thriller”. Essa modalidade de ficção pode ser decomposta em cinco partes: contém ação, com perseguições e violência; apresenta um mistério que, ao ser decifrado, revela um aspecto espantoso sobre o funcionamento do mundo; envolve uma grande causa, levada adiante pelo herói ou anti-herói; resulta de pesquisas de documentos raros; e gera polêmica no mundo real, de preferência ao causar indignação em instituições religiosas. Eco, como ateu devoto, gosta de divertir os leitores mexendo nos nervos de instituições como a Igreja Católica ou a maçonaria. Em O nome da rosa, ele questionava a infalibilidade do papa. No romance seguinte, O pêndulo de Foucault (1988) lançava dúvida sobre o esoterismo das sociedades secretas. Nas décadas de 1990 e 2000, buscou temas menos controversos. A ilha do dia anterior (1994), sobre um náufrago no século XVII, Baudolino (2000), peripécia medieval e as memórias de infância A misteriosa chama da rainha Loana (2004) nada continham do estilo que fez sua fama, e Eco quase deixou de ser visto como best-seller.

Evitou cair na armadilha de repetir a própria fórmula, mas deixou um vazio que foi preenchido por diversos seguidores. Um deles, o americano Dan Brown, superou o mestre com O código Da Vinci (2003). O livro vendeu 80 milhões de exemplares e causou fúria entre fiéis, pois afirmava que o catolicismo se fundava no culto a Vênus. Os smart thrillers atuais não cobiçam virar arte. Talvez mordido pelo êxito de seus sucessores, Eco voltou à carga caprichando. O cemitério de Praga quer provar que o suspense erudito deve chegar perto do que a crítica chama alta ficção – sem, no entanto, abdicar das grandes tiragens.

Eco também mostra ser possível causar escândalo mesmo no século XXI. Jornais católicos e entidades judaicas denunciaram o antissemitismo do livro, quase todo narrado pelo antissemita Simone Simonini, um tabelião com dupla personalidade. Eco defendeu-se em entrevista no Corriere della Sera, valendo-se da ideia do narrador não confiável: “Ponho em cena o discurso do antissemitismo. É ele que persegue meu Simonini, que ‘vende’ os judeus como fantasma, como um Outro que é necessário imaginar para reforçar a identidade nacional ou provinciana”. A historiadora Lucetta Scaraffia respondeu no jornal católico L’Osservatore romano de forma categórica: “Não se denuncia o antissemitismo assumindo o papel dos antissemitas”.

Talvez seja exagero levar tão a sério uma farsa como a forjada por Eco. Simonini conta uma história a um só tempo antissemita, anticlerical, antipsicanalística, anticomunista e anticapitalista. O cemitério de Praga é uma alegoria cômica da paranoia e dos complôs que envolveram as revoluções de 1830 e 1848, do Risorgimento italiano e do Caso Dreyfus, na França. O móvel da trama é a elaboração de Os protocolos dos sábios de Sião, uma falsificação que descreve detalhadamente uma reunião totalmente inventada entre os rabinos mais poderosos da Europa no cemitério de Praga, em meados do século XIX, com o intuito de destruir a fé cristã e as instituições do Ocidente. O documento, publicado em Moscou em 1897, ganhou notoriedade até ser desmascarado por uma série de reportagens do The Times de Londres, em 1925. O jornal descobriu que o texto fora forjado pela Okhrana, a polícia secreta do czar Nicolau II, para justificar a perseguição aos judeus na Rússia. Os redatores se basearam em panfletos antissemitas que remontavam aos tempos de Napoleão. A fonte principal foi O diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu (1865), de Maurice Joly – personagem do romance com outros vultos históricos.

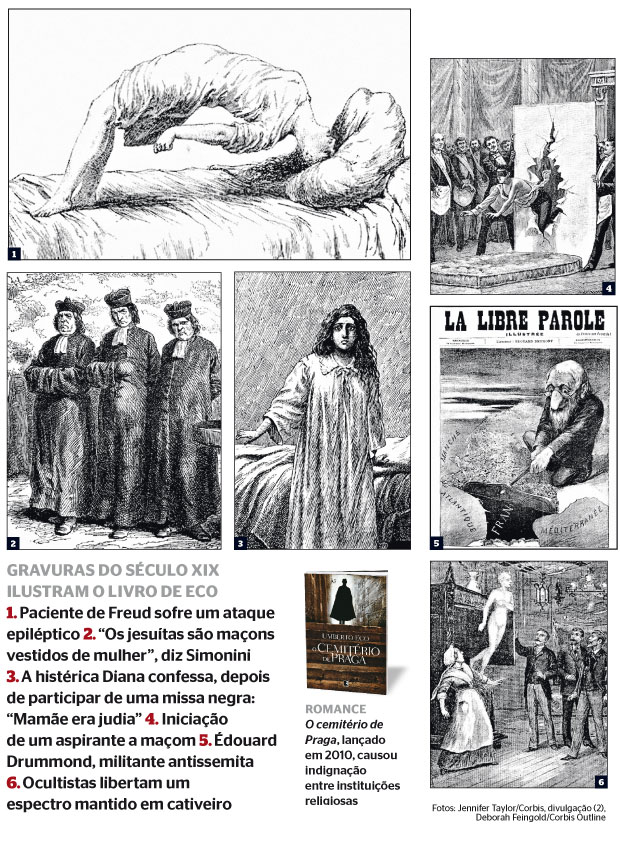

Eco diz que todos os fatos e personagens são reais, exceto Simonini, certamente a figura menos absurda do romance. Simonini jura que sua missão é salvadora. Afirma ser o autor dos Protocolos e diz que ele foi roubado por Joly. Só que, em vez dos judeus, ele quis retratar a conspiração dos jesuítas no cemitério. Depois, refalsifica a própria falsificação, a mando da Okhrana. Em 1860, mora na cidade natal de Turim, quando é chamado pelos papistas a conspirar contra Garibaldi e a unificação da Itália. Em 1897, exilado em Paris, tem delírios e frequenta sessões de tratamento de mulheres histéricas de Charcot e Freud. Ao mesmo tempo, à noite, converte-se no jesuíta Dalla Piccola e, de batina, visita bordéis, tavernas, sessões de hipnotismo e missas negras organizadas por judeus maçons. Seu discurso é tão virulento contra tudo, todos e ele próprio, que causa risos. Entremeia diatribes com listas de receitas de iguarias. Tudo ilustrado com gravuras de jornais sensacionalistas do tempo. O mundo, ensina Eco, é um circo de preconceitos.

No enredo que oscila entre dados reais e fantasias, o autor rompe as regras da narrativa que criou há 30 anos para cenas de ação e mistério. Seu personagem delira e, em seus devaneios, viaja no tempo e no espaço – mas a história não sofre quebra de ritmo. Eco vence o desafio de inovar seu próprio gênero, sem perder o leitor acostumado às aventuras físicas e intelectuais do romance erudito. Mostra que ainda é – para usar um termo que ele não aprovaria – o papa do suspense erudito.

LEIA UM TRECHO de O CEMITÉRIO DE PRAGA

1

O PASSANTE QUE NAQUELA MANHÃ CINZENTA

O passante que naquela manhã cinzenta de março de 1897 atravessasse

por sua conta e risco a place Maubert, ou a Maub, como

a chamavam os malfeitores (centro da vida universitária já na

Idade Média, quando acolhia a multidão de estudantes que frequentava

a Faculdade das Artes no Vicus Stramineus ou rue du

Fouarre, e mais tarde local da execução capital de apóstolos do

livre-pensamento como Étienne Dolet), se encontraria em um

dos poucos lugares de Paris poupado das demolições do barão

Haussmann, no meio de um emaranhado de becos malcheirosos,

cortados em dois setores pelo curso do Bièvre, que ali ainda

se extravasava daquelas vísceras da metrópole, onde fora confinado

havia tempo, para se lançar febricitante, estertorante e

verminoso no Sena muito próximo. Da place Maubert, já desfigurada

pelo boulevard Saint-Germain, partia ainda uma teia de

vielas, como a rue Maître Albert, a rue Saint-Séverin, a rue Galande,

a rue de la Bûcherie, a rue Saint-Julien-le-Pauvre, até a

rue de la Huchette, todas disseminadas de hotéis sórdidos mantidos

em geral por auvérnios, estalajadeiros de lendária cupidez,

que pediam um franco pela primeira noite e quarenta cêntimos

pelas seguintes (mais vinte soldos, se a pessoa também quisesse

um lençol).

Se, em seguida, enveredasse pela rue Sauton, encontraria

mais ou menos na metade desse caminho, entre um bordel disfarçado

de cervejaria e uma taberna onde se servia, com vinho

péssimo, um almoço de dois soldos (já então bem barato, mas

era o que os estudantes da Sorbonne, não muito distante, podiam

se permitir), um impasse ou beco sem saída, que na época

já se chamava impasse Maubert, mas que antes de 1865 era de-

10

nominado cul-de-sac d’Amboise e anos antes ainda abrigava um

tapis-franc (na linguagem da delinquência, uma baiuca, uma bodega

de nível ínfimo, ordinariamente mantida por um ex-presidiário

e frequentada por forçados recém-saídos da colônia penal)

e se tornara tristemente famoso também porque no século XVIII

ali ficava o laboratório de três célebres envenenadoras, um dia

encontradas asfixiadas pelas exalações das substâncias mortais

que elas destilavam em seus fogareiros.

Na metade desse beco, passava totalmente inobservada a vitrine

de um belchior que uma tabuleta desbotada celebrava

como Brocantage de Qualité — vitrine já opacificada pelo pó

espesso que lhe sujava os vidros, que pouco revelavam das mercadorias

expostas e do interior porque cada um deles era um

quadrilátero de 20 centímetros de lado, reunidos por uma armação

de madeira. Junto dessa vitrine, o passante veria uma porta,

sempre fechada, e, ao lado do cordão de uma campainha, um

cartaz que avisava quando o proprietário estava temporariamente

ausente.

Se, como raramente acontecia, a porta estivesse aberta, quem

entrasse iria entrever, à luz incerta que clareava aquele antro,

dispostos sobre poucas estantes trôpegas e algumas mesas igualmente

bambas, objetos em mixórdia e à primeira vista atraentes,

mas que, a uma inspeção mais acurada, se revelariam totalmente

inadequados a qualquer intercâmbio comercial honesto, mesmo

que fossem oferecidos a preços igualmente esfarrapados. Por

exemplo, um par de trasfogueiros que desonrariam qualquer

lareira, um relógio de pêndulo em esmalte azul descascado, almofadas

outrora bordadas em cores vivas, floreiras de pé com

cupidos lascados, instáveis mesinhas de estilo impreciso, uma

cestinha porta-notas em metal enferrujado, indefiníveis caixas

pirogravadas, horrendos leques de madrepérola decorados com

desenhos chineses, um colar que parecia de âmbar, dois sapatinhos

de lã branca com fivelas incrustadas de pequenos diamantes

da Irlanda, um busto desbeiçado de Napoleão, borboletas sob

vidros rachados, frutas em mármore policromado sob uma re-

11

doma outrora transparente, frutos de coqueiro, velhos álbuns

com modestas aquarelas de flores, alguns daguerreótipos emoldurados

(que naqueles anos sequer tinham aparência de coisa

antiga) — de tal modo que quem se empolgasse depravadamente

com um daqueles vergonhosos sobejos de antigas penhoras de

famílias pobres e, encontrando à sua frente o suspeitíssimo proprietário,

perguntasse o preço deles, escutaria uma cifra capaz

de desinteressar até o mais pervertido colecionador de teratologias

antiquariais.

E se por fim, em virtude de alguma senha, transpusesse uma

segunda porta que separava o interior da loja dos pisos superiores

do edifício e subisse os degraus de uma daquelas vacilantes

escadas em caracol que caracterizam aquelas casas parisienses

com a fachada da largura da porta de entrada (ali onde elas se

amontoam oblíquas, uma ao lado da outra), o visitante penetraria

em um amplo salão que parecia abrigar não o bricabraque

do térreo, mas uma coletânea de objetos de bem outra feitura:

uma mesinha império de três pés ornados por cabeças de águia,

um console sustentado por uma esfinge alada, um armário século

XVII, uma estante de mogno que ostentava uma centena de

livros bem encadernados em marroquim, uma escrivaninha daquelas

ditas à americana, com porta de enrolar e tantas gavetinhas

quanto uma secrétaire. E, se passasse ao aposento contíguo,

encontraria um luxuoso leito com baldaquino, uma étagère rústica,

carregada de porcelanas de Sèvres, de um narguilé turco,

de uma grande taça de alabastro, de um jarro de cristal, e, na

parede do fundo, painéis pintados com cenas mitológicas, duas

grandes telas que representavam as musas da história e da comédia,

e, dispersamente pendurados às paredes, túnicas árabes,

outras vestes orientais em caxemira, um antigo cantil de peregrino;

e ainda um lavatório de tripé com uma bancada cheia de

objetos de toalete em materiais preciosos — em suma, um conjunto

extravagante de peças curiosas e custosas que talvez não

testemunhassem um gosto coerente e refinado, mas certamente

um desejo de ostentada opulência.

1 2

De volta ao salão, o visitante identificaria, diante da única

janela pela qual penetrava a pouca luz que clareava o impasse,

um indivíduo ancião sentado à escrivaninha, envolto em um

roupão, e que, tanto quanto o visitante pudesse espiar por cima

dos ombros dele, se ocupava em escrever aquilo que estamos

prestes a ler, e que vez por outra o Narrador resumirá, para não

entediar demais o Leitor.

Tampouco espere o Leitor que o Narrador lhe revele que ele

se surpreenderia ao reconhecer no personagem alguém já nomeado

precedentemente, porque (dado que essa narrativa começa

justamente agora) ninguém foi nomeado antes, e o próprio

Narrador ainda ignora quem é o misterioso redator, propondose

a sabê-lo (junto com o Leitor) enquanto ambos bisbilhotam

intrusivos e acompanham os sinais que a pena daquele homem

está traçando sobre aqueles papéis.

-----------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário