José Miguel Soares Wisnik*

Seus livros pedem um atravessamento crítico que, até onde vejo, não foi feito

Não há respostas fáceis

para a pergunta: quem é Paulo Coelho? O retumbante sucesso de vendas de

seus livros, em escala planetária, faz pensar: por que ele? A resposta

usual da crítica, que os explica como banais, é insuficiente. Quantos

livros banais não aspirariam a vender 45 milhões de exemplares no mundo

todo, a exemplo de “O alquimista”? Por que é, além do mais, um escritor

brasileiro que alcança essas tiragens, impondo-se em países altamente

letrados, como a França ou a Rússia, para o desconcerto de quem conhece

nosso baixo letramento médio (do qual ele não deixa de ser um sintoma)?

Com seu evidente poder comercial de fogo, aliado à resposta que dá a uma

difusa demanda espiritual reprimida, os livros de Paulo Coelho estão

pedindo um atravessamento crítico que, até onde vejo, não foi feito.

Até pouco tempo eu não conseguia passar da terceira página de nenhum deles. Um sono maior que eu me batia. Sortilégio que não deixava de ser intrigante: esse livro não quer que eu o leia, e parece que tem o poder de fazer isso. Num deles, “Monte Cinco”, um grupo de sábios se reunia nas alturas do pico de Itatiaia, que a narrativa localizava na Serra do Mar. A mistura indigesta de sabedoria iniciática com uma confusão primária entre Serra da Mantiqueira e Serra do Mar me fazia outra vez abandonar a leitura.

O recente filme “Não pare na pista — A melhor história de Paulo Coelho”, fracassada tentativa de repetir o feito de “2 filhos de Francisco”, que convertia o sucesso de vendas dos biografados em sucesso de bilheteria, me fez voltar aos livros, onde desta vez consegui entrar, quebrando a tal barreira inicial. O que me mobilizou agora foi entender o caminho pelo qual Paulo Coelho chegou à sua fórmula literária, passando pelas drogas, pelo rock e pelo satanismo rumo a uma versão piedosa de cristianismo alquímico. Isto é, entender as peregrinações e viagens que ele narra à luz, ou às sombras, da sua viagem biográfica, que inclui um refugado pacto com o diabo, ensaiado por ele na fase mais turbulenta do percurso. O que levou Ferrez à conjectura curiosa, feita em conversa por ocasião da Feira de Frankfurt, de que o sucesso mundial de Paulo Coelho se explica por um denegado mas sucedido pacto com o diabo, em que a alma vendida foi a de Raul Seixas.

A piada pode ser entendida como um núcleo de significações obscuras, a serem esclarecidas. Gostaria de tentar fazê-lo, mesmo que para isso precise de mais de um capítulo em colunas. Quero começar afastando de mim a suspeita de um elitismo literário incapaz de aceitar as regras do gênero “best-seller de interesse esotérico e iniciático”. Quando surgiu, Paulo Coelho foi chamado de “Castañeda de Copacabana”, numa alusão a Carlos Castañeda, autor, entre outros, de “A erva do diabo” e “Viagem a Ixtlan”, livros que se vendiam na altura dos anos 1970 não aos milhões, mas às centenas de milhares. Mais do que a experimentação da mescalina e do peiote por um antropólogo que conhece Don Juan Matus, um índio Yaqui do deserto de Sonora, no México, que se torna seu mestre, os relatos de Castañeda narravam a introdução a uma forma inusitada de conhecimento do mundo, que despontava como uma crítica penetrante aos nossos hábitos mentais, desmontados pelo feiticeiro com agudeza e humor implacáveis, através de peripécias desconcertantes.

“Viagem a Ixtlan” está entre os livros mais fascinantes que li no período. Igualá-lo aos de Paulo Coelho é perder diferenças fundamentais que dizem algo sobre o nosso tempo. É certo que, assim como em “O alquimista”, a “Viagem a Ixtlan” conduz o viajante a um lugar Outro que, depois de muitas peripécias, não vem a ser outro senão a revelação alterada do Mesmo: o alvo da viagem é o viajante, e o fim dela é o que está no princípio. Mas esse esquema comum, no livro de Castañeda, tem uma dimensão polarmente oposta àquela que domina “O alquimista”.

O feiticeiro Dom Juan mostra, através de contínuos e insuspeitados expedientes, que o mundo que conhecemos é apenas uma descrição do mundo, do qual nós, crianças, nos tornamos sócios à custa de intensivas descrições repetidas que nos são feitas desde que nascemos. Por isso mesmo, olhamos o mundo, mas não somos capazes de vê-lo, a não ser que consigamos “pará-lo”. A viagem é a interminável iniciação às técnicas de “parada” do mundo, em que a parada consiste em ver o real e habitá-lo, num lugar avesso a todos os hábitos, e ao qual chegar é tornar-se feiticeiro. Numa comparação temerária, mas plenamente sustentável, “A paixão segundo G. H.”, de Clarice Lispector, pode ser lido como uma vertiginosa parada do mundo, dentro da qual uma transfeiticeira, mestra de si mesma, vê a barata.

“O Alquimista” não conhece esse buraco que se abre estranhamente ao Real (no sentido lacaniano). Se o livro alude ao mundo uno, em que tudo se interliga para quem acede à linguagem muda dos sinais, indo ao encontro da sua Lenda Pessoal, é através de parábolas onde domina a ambientação fabulosa cercando tudo de um halo miraculoso, no registro do Imaginário.

Que Paulo Coelho seja visto como o equivalente atual de Castañeda é para mim um desses sinais de que o mundo mudou mesmo.

-------------------------------

* Compositor. Cantor. Pianista. Ensaísta. Professor de Literatura Brasileira da USP.

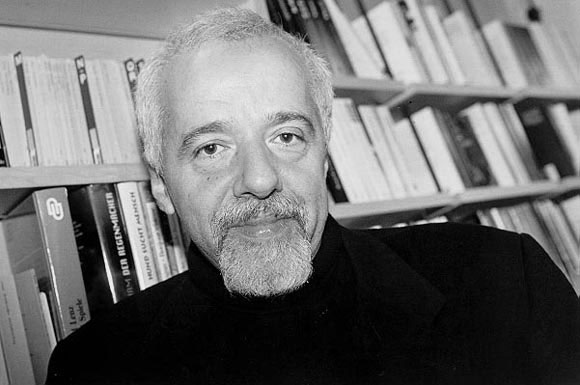

Imagem da Internet: Paulo Coelho

Fonte: http://oglobo.globo.com/cultura/paulo-coelho-parte-1-13843343

Até pouco tempo eu não conseguia passar da terceira página de nenhum deles. Um sono maior que eu me batia. Sortilégio que não deixava de ser intrigante: esse livro não quer que eu o leia, e parece que tem o poder de fazer isso. Num deles, “Monte Cinco”, um grupo de sábios se reunia nas alturas do pico de Itatiaia, que a narrativa localizava na Serra do Mar. A mistura indigesta de sabedoria iniciática com uma confusão primária entre Serra da Mantiqueira e Serra do Mar me fazia outra vez abandonar a leitura.

O recente filme “Não pare na pista — A melhor história de Paulo Coelho”, fracassada tentativa de repetir o feito de “2 filhos de Francisco”, que convertia o sucesso de vendas dos biografados em sucesso de bilheteria, me fez voltar aos livros, onde desta vez consegui entrar, quebrando a tal barreira inicial. O que me mobilizou agora foi entender o caminho pelo qual Paulo Coelho chegou à sua fórmula literária, passando pelas drogas, pelo rock e pelo satanismo rumo a uma versão piedosa de cristianismo alquímico. Isto é, entender as peregrinações e viagens que ele narra à luz, ou às sombras, da sua viagem biográfica, que inclui um refugado pacto com o diabo, ensaiado por ele na fase mais turbulenta do percurso. O que levou Ferrez à conjectura curiosa, feita em conversa por ocasião da Feira de Frankfurt, de que o sucesso mundial de Paulo Coelho se explica por um denegado mas sucedido pacto com o diabo, em que a alma vendida foi a de Raul Seixas.

A piada pode ser entendida como um núcleo de significações obscuras, a serem esclarecidas. Gostaria de tentar fazê-lo, mesmo que para isso precise de mais de um capítulo em colunas. Quero começar afastando de mim a suspeita de um elitismo literário incapaz de aceitar as regras do gênero “best-seller de interesse esotérico e iniciático”. Quando surgiu, Paulo Coelho foi chamado de “Castañeda de Copacabana”, numa alusão a Carlos Castañeda, autor, entre outros, de “A erva do diabo” e “Viagem a Ixtlan”, livros que se vendiam na altura dos anos 1970 não aos milhões, mas às centenas de milhares. Mais do que a experimentação da mescalina e do peiote por um antropólogo que conhece Don Juan Matus, um índio Yaqui do deserto de Sonora, no México, que se torna seu mestre, os relatos de Castañeda narravam a introdução a uma forma inusitada de conhecimento do mundo, que despontava como uma crítica penetrante aos nossos hábitos mentais, desmontados pelo feiticeiro com agudeza e humor implacáveis, através de peripécias desconcertantes.

“Viagem a Ixtlan” está entre os livros mais fascinantes que li no período. Igualá-lo aos de Paulo Coelho é perder diferenças fundamentais que dizem algo sobre o nosso tempo. É certo que, assim como em “O alquimista”, a “Viagem a Ixtlan” conduz o viajante a um lugar Outro que, depois de muitas peripécias, não vem a ser outro senão a revelação alterada do Mesmo: o alvo da viagem é o viajante, e o fim dela é o que está no princípio. Mas esse esquema comum, no livro de Castañeda, tem uma dimensão polarmente oposta àquela que domina “O alquimista”.

O feiticeiro Dom Juan mostra, através de contínuos e insuspeitados expedientes, que o mundo que conhecemos é apenas uma descrição do mundo, do qual nós, crianças, nos tornamos sócios à custa de intensivas descrições repetidas que nos são feitas desde que nascemos. Por isso mesmo, olhamos o mundo, mas não somos capazes de vê-lo, a não ser que consigamos “pará-lo”. A viagem é a interminável iniciação às técnicas de “parada” do mundo, em que a parada consiste em ver o real e habitá-lo, num lugar avesso a todos os hábitos, e ao qual chegar é tornar-se feiticeiro. Numa comparação temerária, mas plenamente sustentável, “A paixão segundo G. H.”, de Clarice Lispector, pode ser lido como uma vertiginosa parada do mundo, dentro da qual uma transfeiticeira, mestra de si mesma, vê a barata.

“O Alquimista” não conhece esse buraco que se abre estranhamente ao Real (no sentido lacaniano). Se o livro alude ao mundo uno, em que tudo se interliga para quem acede à linguagem muda dos sinais, indo ao encontro da sua Lenda Pessoal, é através de parábolas onde domina a ambientação fabulosa cercando tudo de um halo miraculoso, no registro do Imaginário.

Que Paulo Coelho seja visto como o equivalente atual de Castañeda é para mim um desses sinais de que o mundo mudou mesmo.

-------------------------------

* Compositor. Cantor. Pianista. Ensaísta. Professor de Literatura Brasileira da USP.

Imagem da Internet: Paulo Coelho

Fonte: http://oglobo.globo.com/cultura/paulo-coelho-parte-1-13843343

Nenhum comentário:

Postar um comentário