"Uma História da Curiosidade" foi apresentado esta terça-feira, em Lisboa

Michael M. Matias/Observador

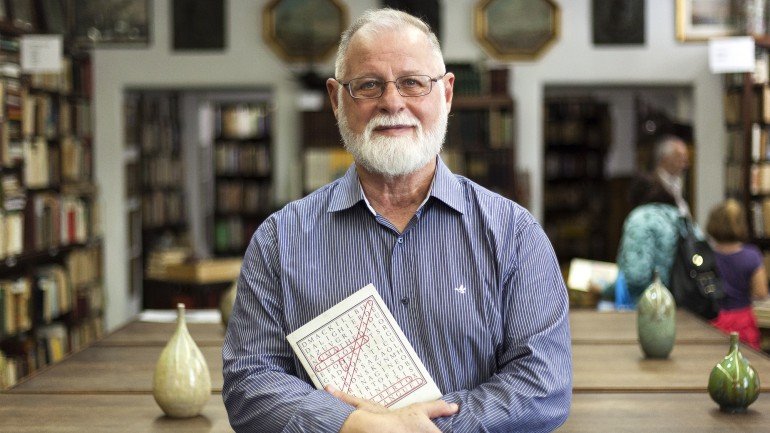

É romancista, ensaísta, tradutor, editor e, acima de tudo, leitor.

Alberto Manguel esteve em Portugal para o lançamento de "Uma História da

Curiosidade", o seu último livro.

Fomos falar com ele.

“Podemos ir para um sítio onde não haja música?” A

pergunta foi feita com naturalidade. “Está por todo o lado. As pessoas

têm esta fixação por barulho.” Descemos então o Chiado e sentamo-nos à

mesa da Pastelaria Benard, onde estava “mais sossegado”. Pediram-se

cafés, uma água com gás, mas minutos depois a música voltou a tocar.

“Música outra vez”, lamentou Alberto Manguel.

Tinha um ar cansado — da viagem entre Nova Iorque e Lisboa, do jet lag

e das entrevistas sem fim. Mas, acima de tudo, do “barulho

desnecessário”. Aos 67 anos, o autor argentino admite que não gosta de

“ruído”. Não é que não goste de música, porque até gosta. Simplesmente

prefere não “estar rodeado com ruídos desnecessários”. São um obstáculo à

reflexão, à comunicação — a uma conversa a sério.

Alberto Manguel é romancista, ensaísta, tradutor, editor e

leitor. Nasceu em Buenos Aires em 1948 e cresceu entre Telavive, Israel e

a capital argentina. Durante os anos 60, tornou-se frequentador assíduo

da casa do escritor Jorge Luis Borges, para o qual costumava ler. Viveu

em Espanha, França, Itália e Inglaterra, ganhando a vida como leitor e

tradutor para várias editoras. Atualmente, vive num antigo priorado no

interior de França, onde instalou a sua biblioteca de mais de 30 mil

livros.

Esta semana, viajou até Lisboa a convite da Tinta-da-China, a propósito do lançamento da versão portuguesa do seu último livro, Uma História da Curiosidade. Aproveitamos a oportunidade e fomos falar com ele. Sobre o quê? Literatura, claro.

Na Divina Comédia é Virgílio que guia Dante pelo Inferno. Em Uma História da Curiosidade o leitor é guiado pelo próprio Dante, uma presença constante ao longo do livro. Porque é que escolheu a Divina Comédia para ser a base de Uma História da Curiosidade?

Porque

é um livro com uma profundidade imensa, que permite colocar todas as

questões que queremos colocar. Conseguimos encontrá-las todas

reflectidas em algumas passagens da Divina Comédia. Existem muitos livros assim mas, para mim, este tem mais profundidade do que todos os outros. Mas podia ter escolhido o Rei Lear, o Dom Quixote ou o Alice no País das Maravilhas, que são livros que também têm este tipo de conteúdo, muito rico.

Mas ao longo do livro também fala de muitas outras obras.

Tenho

uma mente muito associativa. Salto de um livro para outro, mas quero

que todos convirjam. Acho que todos os leitores fazem isso em certa

medida — fazem associações com o livro que estão a ler, mas numa ordem

que não conseguem determinar com precisão, e que tem a ver com

tonalidades, com o gosto e com a experiência do momento.

E

é exatamente isso que faz no livro — associa constantemente livros,

autores e até a sua própria história. Fala muito de si neste livro.

Queria introduzir cada pergunta com um momento da minha vida,

para que não parecesse que as perguntas surgiam do nada ou que não

estavam relacionadas. Sempre acreditei que a literatura é um espelho que

reflete a nossa própria experiência. Permite-nos encontrar num texto

que foi escrito há vários séculos, do outro lado do mundo, por uma

pessoa que se calhar é desconhecida, o que sentimos e o que pensamos. E

isso é o que sempre achei incrivelmente surpreendente na literatura.

“A

‘curiosidade’ é a nossa força motora — é o que nos permite sobreviver

neste mundo –,

porque queremos saber o que está por trás da porta que

está fechada” (

Michael M. Matias/Observador)

Em Uma História da Curiosidade diz que a leitura não

é tanto uma reflexão do texto original, mas antes “uma confissão, um

ato de auto-revelação e de autodescoberta”. É isso que a literatura

representa para si?

Sim, trata-se de transformar as

questões em palavras — as nossas próprias questões, as questões intimas,

secretas, que são postas em palavras pelos escritores que

amamos. Borges disse uma vez que um escritor escreve o que pode, mas um

leitor lê o que quer. E sempre tive a oportunidade de experienciar essa

generosidade da leitura ao longo da minha vida.

[Começa a ouvir-se música]

Música outra vez…

Há sempre música.

Há sempre barulho.

Não gosta de barulho?

Eu ouço música, mas não gosto de estar rodeado de barulho desnecessário.

Porquê?

É

um obstáculo à reflexão e à conversação. Não é a mesma coisa ter uma

conversa em silêncio e ter uma conversa rodeado de barulho. Se estamos a

prestar atenção a esta música, então não estamos a prestar atenção à

conversa. É uma verdadeira distração. Precisamos de exercitar o músculo

da reflexão e da comunicação, e é muito difícil fazê-lo — muito mais

difícil — se estivermos a ser constantemente distraídos por barulho e

por imagens sem sentido.

Acha que o ruído é um problema?

Acho

que é um problema muito, muito sério. Sempre foi um problema, mas agora

o obstáculo é criado de forma deliberada. Noutros tempos, tínhamos

ruídos que não podíamos evitar, como o da rua e de outros sítios. Mas

agora todos os sítios onde podemos ter uma conversa estão inundados com

este barulho que é completamente desnecessário e que nos impede de

conversar.

As pessoas deviam conversar mais? Ou seja, deviam ter mais conversas a sério, sem distrações?

Sem

dúvida! Porque, de outra forma, não conseguimos construir uma opinião

estruturada. Tudo é banal se tivermos de gritar para ser ouvidos. Penso

que é um problema muito, muito sério. Faz parte da cultura em que

vivemos, que é feita de rapidez, facilidade e superficialidade. Tudo tem

de ser rápido, fácil e superficial. Nada pode ser complicado. E depois

queixamo-nos dos governos que temos e das coisas que estão a acontecer

no mundo, mas a verdade é que estamos a flutuar sobre elas. Não estamos

ancorados a nada, por causa dos obstáculos que criamos a nós próprios.

Voltando a Uma História da Curiosidade.

Falou há bocado das experiências pessoais que relata ao longo do livro.

Talvez seja por isso que muitos acreditam que esta é a sua obra mais

pessoal. Concorda com essa afirmação?

Qualquer livro que

esteja a escrever é o meu livro mais pessoal, porque reflete aquilo que

sou nesse momento. Nesse sentido, este é o meu livro mais pessoal,

porque é o mais recente. O próximo livro vai ser ainda mais pessoal

[risos].

O livro está dividido em 17 temas, que são também 17 perguntas. Como é que as selecionou? Qual foi o critério?

Podiam

ser mais, mas também podiam ser menos. Escolhi essas porque houve

determinadas perguntas pelas quais comecei, e essas perguntas levaram-me

a outras — a questões de identidade, sobre quem somos. Estas, por sua

vez, levaram-me a questionar quais são as nossas responsabilidades, como

é que somos diferentes uns dos outros, qual é a natureza da nossa

relação com os outros seres vivos. Existe uma sequência nestas

perguntas.

A primeira pergunta é também aquela que dá título ao livro. Como é que definiria “curiosidade”?

Escrevi

o livro para dar uma forma a essa questão. A “curiosidade” é a nossa

força motora — é o que nos permite sobreviver neste mundo –, porque

queremos saber o que está por trás da porta que está fechada, o que está

para além do horizonte e que não conseguimos ver. É um impulso natural

no ser humano. Como seres humanos, somos capazes de imaginar e

experienciar as coisas antes de passarmos por elas. Conseguimos imaginar

o que acontece se caminharmos sobre o fogo sem termos de caminhar sobre

o fogo. A imaginação, todas as experiências, tudo isso é alimentado por

uma coisa chamada “curiosidade”.

Mas não é apenas a imaginação em si que é alimentada pela curiosidade. Como referiu, o ser humano também é alimentado por ela.

Sim,

claro, mas da mesma forma que a sociedade cria obstáculos que nos

impedem de pensar e de levantar questões, também cria obstáculos à

curiosidade. Todas as crianças nascem com uma curiosidade natural, que

querem desenvolver, mas são impedidas de o fazer quando entram para a

escola. Quando uma criança começa a perguntar coisas é-lhe dito “fica aí

sentada e presta atenção”, e se é demasiado ativa — demasiado curiosa —

dão-lhe um comprimido para se acalmar. Enquanto sociedade, temos medo

da curiosidade. Sentimos que levantar questões pode ser perigoso para

ela, que pode levar ao questionamento da sociedade em si e a querer

mudar as coisas.

“É

horrível que sejamos responsáveis por transformar as nossas crianças em

escravas do sistema,

de um sistema que já provou não funcionar”

(Arquivo Municipal de Lisboa/Alfredo Cunha)

Isso quer dizer que a sociedade tem medo da mudança?

Claro, mas enquanto indivíduos precisamos da mudança.

E estamos sempre a mudar, a evoluir.

Mas a sociedade não quer isso. Então, continuamos a eleger o mesmo governo, uma e outra vez, porque tememos a mudança.

Falou da escola. Acha que existe um problema com o atual sistema educativo?

Sim,

um problema muito sério. As escolas deviam ser locais onde a imaginação

devia ser livre, e onde o cérebro devia ser capaz de se desenvolver.

Sem perguntar “para quê?”, sem ter um objetivo. Mas as nossas sociedades

forçam o sistema educativo a ser um sistema com objetivos, onde se diz

“devias aprender isto para seres um melhor empregado, um melhor

trabalhador, para poderes ser alguém útil num contexto específico”. E

isso é outra forma de impedir a curiosidade.

Uma criança devia

poder seguir um caminho que não conhece e que não saberá onde a levará,

como um explorador. Se dissermos a um explorador que não pode seguir um

determinado caminho, ele não pode descobrir que o mar fica para a

esquerda e as montanhas para a direita. Mas o nosso sistema educativo é,

atualmente, um sistema que não educa — treina. Existe um grande

diferença entre as duas coisas. Treina as pessoas para serem escravas — é

uma outra forma de escravidão.

É horrível que sejamos

responsáveis por transformar as nossas crianças em escravas do sistema,

de um sistema que já provou não funcionar. Temos sistemas económicos que

são como máquinas que não trabalham. Estão constantemente a falhar e,

todas as vezes que há uma crise, dizemos “o que é que aconteceu? como é

que isto aconteceu?”, e reiniciamos o mesmo sistema outra vez.

É

de doidos! É como ter um carro que não trabalha, que explode e começa a

arder. Apagamos o fogo e voltamos a usá-lo. Não faz sentido nenhum, mas

vivemos numa sociedade que não faz sentido nenhum (e num sistema

económico que não faz sentido nenhum). A literatura dá-nos um sentido,

mas o leitor tem de ser capaz de mergulhar no livro a fundo e descobrir

as questões que aí existem, para ser capaz de pensar melhor.

Sentiu isso na pele?

Tive

sorte nesse aspeto. Quando andava na escola, havia um sistema educativo

maravilhoso, que permitia uma grande abertura. Mas isso foi nos anos

60, há mais de um século atrás.

Em Uma História da Curiosidade fala

de um antigo professor de História que, no início de uma aula,

perguntou aos alunos o que é que gostavam de saber. Acha que devia haver

mais professores como aquele?

Claro, mas existem muito

bons professores na nossa sociedade. Professores e bibliotecários, que

lutam constantemente para manter abertas as portas que os burocratas

querem fechar. Os burocratas são o veneno da sociedade — não nos deixam

avançar, não nos deixam levantar questões, e tornam o nosso sistema

educativo num sistema doloroso. É o que a mente burocrática faz, que é o

oposto do que uma mente literária faz. Os burocratas dão as respostas, e

a literatura faz as perguntas. Faz toda a diferença.

Que opinião tem da literatura portuguesa? Existe algum autor de língua portuguesa de que goste particularmente?

Primeiro

que tudo, quero dizer que não divido a literatura em nacionalidades. É

verdade que uma determinada língua cria uma determina forma de

expressão, de pensar e até ideias. Não temos a mesmas ideias em inglês,

alemão ou chinês. Por isso, podemos dizer que a língua portuguesa

desenvolveu certas formas particulares de literatura. E sim, tenho

alguns autores que me são próximos e que escreveram originalmente em

português, de Portugal e do Brasil.

Na literatura de Portugal,

principalmente Eça de Queirós e Pessoa. Mas existem muitos outros poetas

— principalmente poetas — de que gosto muito. Na literatura do Brasil,

Machado de Assis é essencial para mim. Na literatura contemporânea,

Moacyr Scliar, Lygia Fagundes Telles e Clarisse Lispector, claro.

“Tenho

alguns autores que me são próximos e que escreveram originalmente em

português,

de Portugal e do Brasil. Na literatura de Portugal,

principalmente Eça de Queirós e Pessoa”

(Casa Fernando Pessoa –

Facebook)

Falou na questão da língua. Tenta sempre ler os livros na língua em que foram escritos?

Não

necessariamente. Consigo ler português, mas às vezes o texto torna-se

demasiado difícil para mim, então pego numa tradução. Quando lemos uma

tradução, temos de ter a noção de que não estamos a ler o autor, mas o

tradutor. Sinto que não reconhecemos o suficiente o tradutor enquanto

autor. Por exemplo, não posso dizer que li Dostoiévski. Li a tradução.

Enquanto leitor e amante dos livros, como é que olha para o digital? Sei que nunca leu um e-book.

Temos

uma tendência para pensar em posição. “O que é que preferes? Ver

televisão ou ver um filme? Cinema ou teatro? Cassetes ou DVDs?”, e por

aí em diante. Esquecemo-nos que estas são tecnologias de suporte, e que

cada uma tem as suas qualidades. Enquanto utilizadores, temos de

escolher o que queremos usar e decidir se é a melhor opção.

Se eu

quiser obter informação imediata — se quiser encontrar um nome, uma data

ou ver os horários dos comboios — provavelmente uso a Internet. Mas, se

me quiser sentar com a Madame Bouvary, tirar notas e alcançar o

ritmo que quero, prefiro um livro físico. Muitas pessoas preferem o

contrário. Existem muitos leitores inteligentes que leem livros

digitais. No meu caso, simplesmente não me sinto confortável com eles,

da mesma forma que algumas pessoas preferem andar de avião em vez de

comboio, ou preferem uma determinada comida.

Mas não devemos

pensar na tecnologia de forma ativa. Cada tecnologia é uma ferramenta,

com as suas próprias características. Da mesma forma que uma faca pode

matar, também pode cortar pão. As ações de matar e cortar pão não

dependem da faca. Dependem de como a usamos.

Já começou a escrever o próximo livro?

Sim, já.

O Alberto nunca pára de escrever, pois não?

Não. Infelizmente, uma pessoa nunca consegue parar de escrever [risos].

-------------

Reportagem por

Nenhum comentário:

Postar um comentário