Vale a pena continuar a ler obras sobre Marx?

Tendo em conta a

situação presente, claro que sim

- até para perceber a sua promessa de

uma salvação

“colectiva”,“terrena”, “miraculosa” e “total”

O Karl Marx de Raymond Aron, da Dom Quixote, é uma

reedição do capítulo dedicado ao ‘sociólogo-economista’ do capitalismo

num livro que a editora publicou pela primeira vez em 1991 (Etapas do pensamento sociológico, com várias reedições). Datado de 1967, só aportou a Portugal no dealbar do ‘fim da história’ augurado por Francis Fukuyama. (Já se disse que as teses de Marx sobre o curso da História eram Hegel virado de cabeça para baixo;

a tese de Fukuyama, hoje muito desacreditada, nem sempre com justiça,

traduzia-se em repor Hegel de pé outra vez, com uma reminiscência do

Kant da paz perpétua e sob a invocação de Nietzsche.)

Nos últimos

tempos, com poucos meses de intervalo, este é, pelo menos, o segundo

livro dedicado a Karl Marx que se publica ou reedita entre nós. O outro

foi a tradução portuguesa da 5ª edição, revista e anotada, do celebrado Karl Marx do inglês Isaiah Berlin (Edições 70, 2014 – confesso aqui o meu interesse, a tradução foi minha). Marx quis crer, num momento de esperançado desânimo,

que “a crise económica levaria [em breve] à revitalização do movimento

revolucionário”. Passados quase duzentos anos, muitos dos seus epígonos,

depois de muitas outras crises do capitalismo, voltam a ter a mesma

esperança. Entretanto têm avançado os estudos sobre Marx e sobre o

“marxismo”, que o próprio dizia não professar.

As biografias de Marx não abundavam no tempo de Isaiah Berlin

(a primeira edição do livro deste é de 1939). Em anos posteriores a fome

deu em fartura no campo dos estudos biográficos do pensador alemão (que

havia de ser?). Para só falar no mundo anglo-saxónico, houve

os trabalhos de David McLellan, um professor inglês de teoria política

especializado em Marx e no marxismo (entre muitas outras obras, o seu Karl Marx, A Biography, de 2006, muito gabado), ou o Karl Marx

(2010) de Francis Wheen, um conhecido publicista social-democrata (?)

ou, finalmente, em 2013, a mais iconoclasta e mais recente publicação na

matéria: Karl Marx: A Nineteenth Century Life, de Jonathan Sperber.

Nem Berlin nem sobretudo Aron são propriamente biógrafos de Marx. A

obra de Berlin é uma “biografia intelectual” de Marx, em que a maior

parte dos aspectos mais mundanos ou íntimos da sua vida tiveram de ser

eliminados por limitações de espaço da coleção em que se inseria, mas

conserva alguns apontamentos sobre o quotidiano e as relações pessoais

de Marx com os seus contemporâneos e companheiros ou rivais de luta.

Embora contenha uma cronologia da sua vida (‘Indicações biográficas’), o

livro de Aron é apenas, se assim se pode dizer, um estudo centrado nos

aspectos essenciais da obra, consistindo principalmente numa crítica de O Capital.

É escrito no estilo sereno e claro que caracteriza em geral a extensa

obra do autor. A equanimidade é, de resto, uma característica comum à

“biografia” de Berlin e a este livro, embora qualquer dos dois autores,

ambos liberais, estejam longe de simpatizar com os projetos do “Rabino

comunista” (designação que não foi inventada para Marx mas lhe

assenta muito bem), e a maior parte do livro de Aron seja dedicada à

exposição dos “equívocos da filosofia” e “da sociologia” de Marx, que

desmonta pacientemente.

O livrinho vermelho – ou preto

Para Aron, O Capital é a obra-prima de Marx. É uma obra

colossal. Dou, porém, mais razão ao crítico americano que num artigo

comemorativo do século e meio do Manifesto do Partido Comunista outorgava esse título ao longo panfleto de 1848. É

lá que verdadeiramente está o segredo da influência de Marx, muito mais

do que nas suas obras de fundo que pouca gente quer ou é capaz de ler.

Está fresca, aliás, uma nova edição inglesa do momentoso livrinho.

Faz parte de uma coleção de Little Black Books em que a Penguin edita

numerosos ‘clássicos’ para comemorar os oitenta anos dos seus primeiros paperbacks.

Com o nome de baptismo de Manifest der Kommunistischen Partei,

foi escrito em alemão por Karl Marx e Friedrich Engels no inverno de

1847. Foi publicado pela primeira vez em Londres, na versão original, em

Fevereiro de 1848. Fora “encomendado” por uma nebulosa Liga Comunista, organização clandestina de emigrantes alemães,

e falava de um ainda mais nebuloso Partido Comunista. Os autores

andavam pelos trinta anos; colaboravam há algum tempo em tarefas

intelectuais e de agitação política e tinham já um livro em comum, A ideologia alemã, escrito em 1846, embora só publicado quase cem anos depois.

Era

um panfleto de 23 páginas, a que durante uns largos anos poucos

prestaram atenção, mas a partir dos anos 70 do século XIX começou a ser

mais lido, talvez porque – como observa Steven Marcus – emergia por fim na Alemanha a classe operária de que a revolução teoricamente precisava,

um operariado industrial que em 1848 praticamente só existia na

Grã-Bretanha. A primeira tradução russa, nos anos 60 do século XIX, foi

da autoria do anarquista Mikail Bakunin, que muitas vezes discordou das

teses comunistas e mais tarde se desentenderia de vez com Marx. Antevia,

com razão, o “partido de um novo tipo” que se perfilava no horizonte

e o que dele se podia esperar sob a égide dos “três Pês – Partido, Plano

e Polícia”.

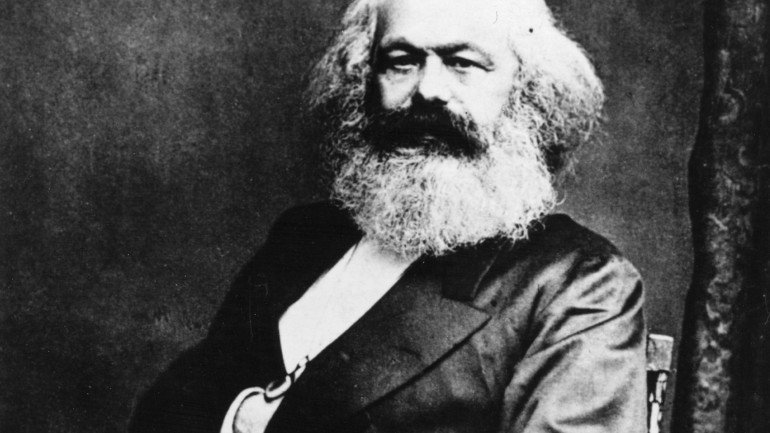

O homem do fraque

Karl Marx era um judeu alemão emigrado que haveria de ter em Londres

uma vida estudiosa e burguesa (embora com terríveis épocas de aflições

financeiras e verdadeira miséria), depois dos turbulentos tempos de

exílio em Paris e Bruxelas. Tinha estudos (nunca foi aluno de grandes

notas nas universidades alemãs que frequentou, mas chegou a doutorar-se

com uma tese sobre a filosofia da natureza de Demócrito e Epicuro). Não

era exactamente um académico – mas era aquilo a que se chama “um

teórico”. Ganhava modestamente a sua vida. Viveu de heranças durante uma parte da sua vida. Durante muitos anos trabalhou como correspondente na Europa de um jornal de Nova Iorque. Era um jornalista político brilhante.

Engels era um homem rico que conhecia em primeira mão e

praticava com proveito nas fábricas da família, em Manchester, a

exploração da classe operária. Um biógrafo recente – que lhe chamou “O

comunista de casaca”, (The frock-coated communist, de Tristram Hunt, Allen Lane/Penguin, 2009 – regista que o grande conhecedor d’ A condição da classe operária deixou ao morrer uma esplêndida garrafeira, milhares de garrafas dos melhores champanhes, claretes e portos. Gostava

de lagosta, bons vinhos e “mulheres caras”. Foi ele quem durante certos

períodos de maiores dificuldades sustentou Marx e a família.

(Marx casara em 1844 com uma aristocrata prussiana, de quem teve sete

filhos, dos quais só três chegaram à idade adulta; teve também um filho

da criada que acompanhou o casal durante parte importante da sua vida).

Engels teve certamente influência em muitos aspectos do pensamento de

Marx, escrevia com facilidade – escreveu, de resto, alguns textos

assinados por Marx – e pensou e escreveu também por sua conta, mas

acabou por ficar para a posteridade, como era sua própria vontade, como

um simples epígono e discípulo do seu grande amigo e protegido.

Friedrich Engels praticava a exploração da classe operária nas fábricas da família

(Foto: Edward Gooch/Getty Images)

O “socialismo científico” (ainda não assim chamado), nem sempre muito socialista e quase nunca científico, de que o Manifesto se faz precoce porta-voz é uma doutrina cheia de erros, contradições, falácias, flutuações. A mensagem do Manifesto é dotada, no entanto, de um poder de atracção extraordinário,

que sobreviveu a todas as hesitações, reviravoltas e contorções em que

os autores foram férteis sempre que a teimosia dos factos e

as conveniências políticas o tornaram necessário. É uma mensagem

simples, convincente e contundente.

O marxismo já tem sido visto –

entre outros, por Raymond Aron, por sinal – como uma “religião”; um

livro publicado em princípios dos anos 50 do século XX, “autobiografia

coletiva de uma geração” de antigos comunistas desiludidos, chamava-se,

não por acaso, The God that failed, O Deus que falhou, na tradução publicada no Brasil. O certo é que o Manifesto

é um magistral exercício literário e propagandístico que fixou para

sempre certas fórmulas e conceitos (“a luta de classes”, a “sociedade

sem classes”, as “locomotivas da História”, o “proletariado”, a

“burguesia”), que se continuam a repetir e entraram mesmo

na linguagem comum com o sentido ou a falta dele que lhe deram os

autores. Mas também o atravessa um sopro messiânico e profético. Nisso

Marx não desdoura a sua ascendência de rabinos judeus. Diz o historiador

comunista Eric Hobsbawm a propósito do Manifesto que Marx não

descrevia o capitalismo como era no seu tempo: fazia sim uma “história

do futuro”, do que era o destino do mundo transformado pela “lógica do

capitalismo”.

Hobsbawm defende sempre com inteligência e frieza a

sua dama, mas isto só é verdade até certo ponto. Marx reconheceu, de

facto, o que só tinha sido visto com igual clareza, antes dele,

pelos grandes pensadores conservadores: o “papel revolucionário” da “burguesia” e do “capitalismo”

– e as consequências da sua expansão à escala global. Às vezes quase

parece lamentá-lo tanto como eles: “A burguesia, em toda a parte onde

alcançou a supremacia [a tradução é minha, a partir da edição

americana), pôs termo a todas as relações feudais, patriarcais,

idílicas. Despedaçou sem piedade todos os variados laços feudais que

ligavam os homens aos seus ‘superiores naturais’ e não deixou outro nexo

de homem para homem que não fosse o do interesse individual em toda a

sua crueza, o desalmado laço do ‘pagamento em dinheiro’.”

O fim da história

Julgou-se em 1989 que as aspirações e as soluções comunistas estavam

soterradas para sempre sob os escombros do Muro de Berlim, salvo algumas

sobrevivências marginais, recônditas e anacrónicas. Mas neste segundo fin-de-siècle

que tem tanto em comum com o anterior, podem parecer actuais de novo as

imprecações dos dois obscuros conspiradores alemães de 1848. A

tentação é grande perante a recente “orgia feita de cobiças e de

lágrimas”, em palavras escritas, no ano da morte de Karl Marx, por um

seu leitor português, Oliveira Martins: “Soltos os diques da

lei, armado o mar dos homens com instrumentos de uma energia inaudita,

as ondas dos especuladores ruem, coroadas de espuma orgulhosa, e

lambem, alastrando a praia inteira. Passam por sobre os governos, passam

por sobre os povos, galopando”.

A situação presente veio redourar por momentos o brasão gasto do “marxismo”. Mas, no Manifesto,

o que faz vibrar muitos homens de ontem e de hoje é, no fundo, a

mesma promessa que também arrastou multidões nos movimentos milenaristas

da Idade Média, a promessa de uma salvação “colectiva”, “terrena”, “iminente”, “miraculosa” e “total” – releia-se um estudo clássico: The Pursuit of the Millenium

(Norman Cohn, 1957). Era uma outra forma de “fim da História”. Como

assinala argutamente John Gray, o que, por exemplo, desagradava a Marx

em Darwin, embora o admirasse, era a falta da ideia de progresso e,

como diz Gray e também escreveu Raymond Aron, o que lhe agradava – e o

inspirou – no positivista Comte, que desprezava, era justamente a ideia

de uma sucessão de fases na História, do negrume original até uma

luminosa consumação final.

O ópio dos intelectuais

(1955), o livro de Raymond Aron sobre o marxismo e os seus efeitos

de obnubilação nos “intelectuais”, faz agora 60 anos. Há disponível uma

recente reedição francesa (L’Opium des intellectuels, Hachette, coleção Pluriel, 2010). É talvez tempo de o tornar a ler.

----------

Texto em português de Portugal: Autor

Nenhum comentário:

Postar um comentário