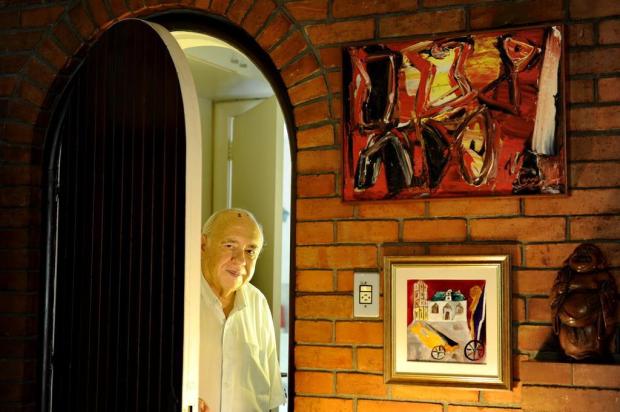

Luis Fernando Verissimo em sua casa em Porto Alegre: a literatura como um jogo entre autor e leitor

Foto:

Adriana Franciosi / Agencia RBS

"O romance é sempre um desvendar de uma história

que vai sendo revelada", diz o autor.

Um dos cronistas mais lidos do Brasil, Luis Fernando Verissimo

demorou a se engajar em uma carreira como ficcionista. Seu primeiro

romance foi publicado em 1987, quando ele já era um dos homens de

imprensa mais populares do país. Desde então, já publicou outros seis

romances e alguns contos. O cerne de sua produção, ao longo de uma

carreira que completou quatro décadas em 2013, contudo, está na crônica

de imprensa, na qual hoje é reverenciado como mestre. Em nova entrevista

da série Obra Completa, Verissimo recebeu Zero Hora em sua casa para falar dos caminhos de sua literatura – abertos ao acaso.

Zero Hora – Seus romances são ancorados no universo

literário: são pastiches de gênero, homenagens a autores como Conrad ou

John Le Carré...É a sua forma de lidar com o velho drama de que “tudo já

foi escrito”?

Luis Fernando Verissimo – De certa forma, sim. Eu acho que todo romance, de certo modo, é uma narrativa policial, quer dizer, envolve uma investigação, um mistério que se resolve ou não no fim. A única diferença é que o policial de fato sempre tem um morto, tem um corpo, um crime, e o romance não policial não tem, necessariamente, mas é uma investigação, sempre, um desvendar de algo. Nesse sentido, todos os livros são romances policiais, alguns com morto, outros sem. O romance é sempre um desvendar de uma história que vai sendo revelada.

Luis Fernando Verissimo – De certa forma, sim. Eu acho que todo romance, de certo modo, é uma narrativa policial, quer dizer, envolve uma investigação, um mistério que se resolve ou não no fim. A única diferença é que o policial de fato sempre tem um morto, tem um corpo, um crime, e o romance não policial não tem, necessariamente, mas é uma investigação, sempre, um desvendar de algo. Nesse sentido, todos os livros são romances policiais, alguns com morto, outros sem. O romance é sempre um desvendar de uma história que vai sendo revelada.

ZH – O fato de seus personagens serem escritores permite que o senhor aborde um universo que conhece em profundidade?

Verissimo – Sim, é um meio de falar sobre esse universo do livro, da escrita, um mundo que eu conheço, e no qual me criei, digamos assim. É, fazendo uma retrospectiva rápida, todos os romances são sobre esse universo.

Verissimo – Sim, é um meio de falar sobre esse universo do livro, da escrita, um mundo que eu conheço, e no qual me criei, digamos assim. É, fazendo uma retrospectiva rápida, todos os romances são sobre esse universo.

ZH – O senhor é enquadrado, em estudos críticos, como um

autor pós-moderno, pelo uso de artifícios como a metalinguagem, o elenco

de referências, a paródia da tradição, o humor. O senhor concorda com

essa definição ou se sente confortável com ela?

Verissimo – Eu nunca entendi muito bem o que é o pós-moderno. Acho que ninguém ainda me definiu muito bem o que é isso. Mas, no sentido cronológico, pelo fato de os romances serem relativamente recentes, dos anos 1980 para cá, acho que não me incomoda. Eu mesmo não me definiria assim, mas não vejo problema.

Verissimo – Eu nunca entendi muito bem o que é o pós-moderno. Acho que ninguém ainda me definiu muito bem o que é isso. Mas, no sentido cronológico, pelo fato de os romances serem relativamente recentes, dos anos 1980 para cá, acho que não me incomoda. Eu mesmo não me definiria assim, mas não vejo problema.

ZH – O Jardim do Diabo, sua primeira incursão no

romance, vem de uma encomenda, mas apenas em 1987, quando o senhor já

tinha uma reputação consolidada como cronista. Por que levou tanto

tempo?

Verissimo – Eu não tinha nenhuma ideia de ser escritor ou jornalista, não foi uma decisão minha, apenas as coisas foram acontecendo. Também não tinha nenhum romance que eu precisasse escrever, não havia nenhum livro que eu tivesse dentro de mim e precisasse botar para fora. Então, a MPM Propaganda me encomendou um livro inédito, e este fato me deu a vontade de ver se conseguiria escrever um romance. Daí O Jardim do Diabo, que é um livro que hoje eu faria completamente diferente.

Verissimo – Eu não tinha nenhuma ideia de ser escritor ou jornalista, não foi uma decisão minha, apenas as coisas foram acontecendo. Também não tinha nenhum romance que eu precisasse escrever, não havia nenhum livro que eu tivesse dentro de mim e precisasse botar para fora. Então, a MPM Propaganda me encomendou um livro inédito, e este fato me deu a vontade de ver se conseguiria escrever um romance. Daí O Jardim do Diabo, que é um livro que hoje eu faria completamente diferente.

ZH – O que o senhor mudaria?

Verissimo – Não sei, acho que eu o faria mais bem acabado, como foi o romance seguinte, O Clube dos Anjos, que foi mais pensado, mais estruturado. O Jardim do Diabo foi se revelando aos poucos, eu nem sabia muito bem no que ia dar aquela história.

Verissimo – Não sei, acho que eu o faria mais bem acabado, como foi o romance seguinte, O Clube dos Anjos, que foi mais pensado, mais estruturado. O Jardim do Diabo foi se revelando aos poucos, eu nem sabia muito bem no que ia dar aquela história.

ZH – O protagonista de O Jardim do Diabo é um

escritor de histórias sempre protagonizadas pelo mesmo personagem. Essa

repetição é um comentário sobre o que é o próprio ofício da escrita?

Verissimo – Sim. O escritor acaba se repetindo sempre, tem seus temas preferidos, que já estão predefinidos, e não consegue escapar deles.

Verissimo – Sim. O escritor acaba se repetindo sempre, tem seus temas preferidos, que já estão predefinidos, e não consegue escapar deles.

ZH – O Clube dos Anjos retrata uma confraria de

gourmets que, mesmo sabendo que podem estar sendo envenenados, não

recusam o prazer intenso e marcante de comer seu prato preferido. É uma

sátira ao hedonista contemporâneo?

Verissimo – Na verdade, o que é descrito no livro é um suicídio coletivo daquele grupo. Eles são todos fracassados, não têm mais nada o que esperar da vida e começam a se matar. Não conscientemente, mas por meio do prazer que eles têm com a comida. É um pouco um comentário sobre a vida da elite, a insensibilidade da elite, no caso a brasileira, mas que pode ser qualquer outra. E tem uma certa alusão no romance a essa constante na história dos grupos masculinos, que rejeitam as mulheres, uma coisa que é meio homossexual, embora não seja homoerótica. Todos os convivas do clube têm o nome dos apóstolos de Jesus e têm uma agressividade, um certo horror à mulher. Isso também estava na ideia do livro.

Verissimo – Na verdade, o que é descrito no livro é um suicídio coletivo daquele grupo. Eles são todos fracassados, não têm mais nada o que esperar da vida e começam a se matar. Não conscientemente, mas por meio do prazer que eles têm com a comida. É um pouco um comentário sobre a vida da elite, a insensibilidade da elite, no caso a brasileira, mas que pode ser qualquer outra. E tem uma certa alusão no romance a essa constante na história dos grupos masculinos, que rejeitam as mulheres, uma coisa que é meio homossexual, embora não seja homoerótica. Todos os convivas do clube têm o nome dos apóstolos de Jesus e têm uma agressividade, um certo horror à mulher. Isso também estava na ideia do livro.

ZH – Em Borges e os Orangotangos Eternos o senhor

tece uma história de crime com um escritor que de fato existiu. Mas o

narrador é um homem ligado à Livraria do Globo. É um aceno à sua própria

história familiar, uma vez que seu pai foi diretor e tradutor da casa

por muitos anos?

Verissimo – Sim. E aliás esse é um exemplo de uso de uma experiência minha, porque fiz algumas traduções para a (revista) Mistério Magazine, que existia na época, com contos policiais. Nunca, que eu me lembre, traduzi o (Jorge Luis) Borges, mas fiz o narrador do livro ser também tradutor da revista para a Globo.

Verissimo – Sim. E aliás esse é um exemplo de uso de uma experiência minha, porque fiz algumas traduções para a (revista) Mistério Magazine, que existia na época, com contos policiais. Nunca, que eu me lembre, traduzi o (Jorge Luis) Borges, mas fiz o narrador do livro ser também tradutor da revista para a Globo.

ZH – É um livro que transgride a fórmula do policial, uma vez

que o narrador, Vogelstein, repete muitas vezes o seu relato e a cada

nova versão vai mudando detalhes. Até que a intervenção final do próprio

Borges dá a entender que o narrador anterior estava mentindo.

Verissimo – É, porque, na verdade, o livro é sobre um narrador inconfiável, que é uma tradição da literatura policial, o narrador que engana o leitor, e no fim se descobre que ele estava mentindo o tempo todo, que ele é o criminoso, embora narre o crime. O fato de ser autor do livro é uma forma de ele ser um cúmplice do crime. O autor é sempre cúmplice do culpado. Esse livro especificamente é sobre essa categoria do policial, o narrador inconfiável, como o próprio (Edgar Allan) Poe fez em algumas de suas histórias, ou o Roger Ackroyd, da Agatha Christie.

Verissimo – É, porque, na verdade, o livro é sobre um narrador inconfiável, que é uma tradição da literatura policial, o narrador que engana o leitor, e no fim se descobre que ele estava mentindo o tempo todo, que ele é o criminoso, embora narre o crime. O fato de ser autor do livro é uma forma de ele ser um cúmplice do crime. O autor é sempre cúmplice do culpado. Esse livro especificamente é sobre essa categoria do policial, o narrador inconfiável, como o próprio (Edgar Allan) Poe fez em algumas de suas histórias, ou o Roger Ackroyd, da Agatha Christie.

ZH – A própria intervenção do Borges ao fim é inconfiável.

Verissimo – Sim. E o Borges anuncia a própria morte no último capítulo, supostamente escrito por ele. A história se passa em 1985,e ele diz que vai morrer dali a um ano em Genebra. Então, tem esse lado fantástico que espera que o leitor tenha a mesma ideia do escritor: a de que tudo ali é um jogo, é falso, como é todo romance. Todo romance é uma invenção.

Verissimo – Sim. E o Borges anuncia a própria morte no último capítulo, supostamente escrito por ele. A história se passa em 1985,e ele diz que vai morrer dali a um ano em Genebra. Então, tem esse lado fantástico que espera que o leitor tenha a mesma ideia do escritor: a de que tudo ali é um jogo, é falso, como é todo romance. Todo romance é uma invenção.

ZH – Outro narrador inconfiável em sua obra é o Polaco de O Opositor, que conta para o protagonista uma aventura em que os detalhes estão sempre mudando.

Verissimo – Sim. O Opositor é uma versão do Coração das Trevas do Conrad, é uma alusão literária bem explícita. Mas a ideia dessa série era que cada autor escrevesse sobre um dedo da mão, e eu escolhi o polegar por ser o “dedão civilizatório”, aquele que marcou um salto na evolução da humanidade. A ideia inicial era o dedo, e aí cheguei ao Conrad.

Verissimo – Sim. O Opositor é uma versão do Coração das Trevas do Conrad, é uma alusão literária bem explícita. Mas a ideia dessa série era que cada autor escrevesse sobre um dedo da mão, e eu escolhi o polegar por ser o “dedão civilizatório”, aquele que marcou um salto na evolução da humanidade. A ideia inicial era o dedo, e aí cheguei ao Conrad.

ZH – Seu romance A Décima Segunda Noite reescreve Noite de Reis,

de Shakespeare, em um salão de beleza em Paris, mas narrado pelo ponto

de vista de um papagaio. Essa escolha pretende aumentar o efeito cômico

ao dar ao animal a voz para julgar as bizarrices do homem?

Verissimo – O ponto de partida desse meu enfoque da Décima Segunda Noite foi aquele filme Shakespeare Apaixonado, que mostra o Shakespeare enamorado por uma personagem dele sem poder consumar a relação de amor. Nesse meu caso, o narrador se apaixona por uma mulher, e como são de espécies diferentes, não conseguem nenhum tipo de aproximação. Eu escolhi, então, o papagaio porque é um exemplo de outra espécie que tem uma forma de inteligência, que sabe falar, e tudo mais. E esse papagaio também diria um pouco sobre como é a relação entre a Europa e o novo mundo. O papagaio é uma coisa extremamente exótica, mas o meu, na França, já perdeu todo seu exotismo e ficou com as penas cinzentas. Mas ele é, então, pintado pelo seu dono, para parecer um papagaio colorido. É um papagaio europeu que tem de passar por ave exótica.

Verissimo – O ponto de partida desse meu enfoque da Décima Segunda Noite foi aquele filme Shakespeare Apaixonado, que mostra o Shakespeare enamorado por uma personagem dele sem poder consumar a relação de amor. Nesse meu caso, o narrador se apaixona por uma mulher, e como são de espécies diferentes, não conseguem nenhum tipo de aproximação. Eu escolhi, então, o papagaio porque é um exemplo de outra espécie que tem uma forma de inteligência, que sabe falar, e tudo mais. E esse papagaio também diria um pouco sobre como é a relação entre a Europa e o novo mundo. O papagaio é uma coisa extremamente exótica, mas o meu, na França, já perdeu todo seu exotismo e ficou com as penas cinzentas. Mas ele é, então, pintado pelo seu dono, para parecer um papagaio colorido. É um papagaio europeu que tem de passar por ave exótica.

ZH – A personagem que serve como estopim da trama de Os Espiões

é a autora de um livro que assume o pseudônimo de Ariadne. A Ariadne

grega conduz Teseu para fora do labirinto. A deste livro puxa os

personagens para dentro de um?

Verissimo – A ideia desse livro é falar um pouco dessa compulsão, às vezes fatal, que a pessoa tem de escrever, seja um romance, um livrinho de poesia, em um país em que não há tradição literária. No caso desse livro e no caso da Ariadne, ela cria um labirinto ao contrário, ao redor do qual as pessoas circulam sem encontrar a entrada daquele mistério, o inverso do labirinto tradicional, no qual as pessoas não encontram a saída.

Verissimo – A ideia desse livro é falar um pouco dessa compulsão, às vezes fatal, que a pessoa tem de escrever, seja um romance, um livrinho de poesia, em um país em que não há tradição literária. No caso desse livro e no caso da Ariadne, ela cria um labirinto ao contrário, ao redor do qual as pessoas circulam sem encontrar a entrada daquele mistério, o inverso do labirinto tradicional, no qual as pessoas não encontram a saída.

ZH – A sua faceta mais conhecida é a de cronista. Mesmo

presente há mais de 150 anos na imprensa, ainda se discute o papel da

crônica na literatura e sua validade como gênero. Como o senhor vê essa

discussão?

Verissimo – Essa é a velha questão, o que é crônica, exatamente, quando é que deixa de ser crônica e passa a ser um pequeno conto, por exemplo. Mas acho que o cronista não deve se preocupar com isso. Ele tem aquele espaço que tem que preencher, que pode preencher teoricamente com o que ele quiser, inclusive com uma ficção, e ele não deve se preocupar muito com o que está falando. É o gênero crônica, e ali cabe o que o autor quiser. A gente se aproveita dessa indefinição como forma de liberdade. Acho que um fenômeno engraçado, que talvez só tenha no Brasil, é a quantidade de romancistas que acabam fazendo crônica. Não que voltem para crônica, eles fazem nome como romancistas e fazem crônicas. É um contato que o escritor tem com o público, semanal, que não é tão comum lá fora, não me ocorre nenhum outro exemplo, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que exista esse contato com o público de um romancista, não pela ficção, mas pela crônica do jornal, como João Ubaldo Ribeiro ou Milton Hatoum.

Verissimo – Essa é a velha questão, o que é crônica, exatamente, quando é que deixa de ser crônica e passa a ser um pequeno conto, por exemplo. Mas acho que o cronista não deve se preocupar com isso. Ele tem aquele espaço que tem que preencher, que pode preencher teoricamente com o que ele quiser, inclusive com uma ficção, e ele não deve se preocupar muito com o que está falando. É o gênero crônica, e ali cabe o que o autor quiser. A gente se aproveita dessa indefinição como forma de liberdade. Acho que um fenômeno engraçado, que talvez só tenha no Brasil, é a quantidade de romancistas que acabam fazendo crônica. Não que voltem para crônica, eles fazem nome como romancistas e fazem crônicas. É um contato que o escritor tem com o público, semanal, que não é tão comum lá fora, não me ocorre nenhum outro exemplo, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que exista esse contato com o público de um romancista, não pela ficção, mas pela crônica do jornal, como João Ubaldo Ribeiro ou Milton Hatoum.

ZH – Esse fenômeno que o senhor aponta não pode ser resultado

também de um sistema literário que não permite a um autor viver de

seus livros?

Verissimo – Exatamente, ninguém vive só da literatura. Antigamente as únicas exceções eram o Jorge Amado e o meu pai. Hoje, acho que as exceções continuam sendo poucas. Quem vive exclusivamente de seus livros? O Paulo Coelho, obviamente, talvez o Rubem Fonseca...

Verissimo – Exatamente, ninguém vive só da literatura. Antigamente as únicas exceções eram o Jorge Amado e o meu pai. Hoje, acho que as exceções continuam sendo poucas. Quem vive exclusivamente de seus livros? O Paulo Coelho, obviamente, talvez o Rubem Fonseca...

ZH – Alguns o incluiriam nessa lista.

Verissimo – É, mas eu não viveria só de direitos autorais. O uísque das crianças depende ainda do jornal (risos).

Verissimo – É, mas eu não viveria só de direitos autorais. O uísque das crianças depende ainda do jornal (risos).

ZH – O crítico Massaud Moisés escreveu que a crônica,

compilada em livro, perdia mais do que a poesia, porque no jornal ela se

beneficiava do imprevisto. O senhor, um autor de livros de crônicas que

ainda circulam depois de décadas, como dribla essa natureza perecível

do material?

Verissimo – Obviamente, a crônica tem que ter um apelo universal que não tem no dia a dia. Não está ligada a nenhum fato do cotidiano, nem pode estar muito ligada para não perder o sentido. Geralmente, as minhas crônicas que vão para o livro são aquelas que poderiam ser entendidas em qualquer tempo, daqui a 20, 30 anos, que teriam o mesmo valor de quando foram escritas, não foram modificadas pela realidade nem se tornaram obsoletas ou incompreensíveis. E mesmo tentando fazer uma coisa mais literária, mais profunda, que tenha sentido em qualquer tempo, temos de manter a noção de que aquilo ali que está no jornal é perecível, no dia seguinte vai forrar a gaiola do papagaio ou já está no lixo. É uma maneira de não se dar muita importância e de aceitar a brevidade da relevância daquilo.

Verissimo – Obviamente, a crônica tem que ter um apelo universal que não tem no dia a dia. Não está ligada a nenhum fato do cotidiano, nem pode estar muito ligada para não perder o sentido. Geralmente, as minhas crônicas que vão para o livro são aquelas que poderiam ser entendidas em qualquer tempo, daqui a 20, 30 anos, que teriam o mesmo valor de quando foram escritas, não foram modificadas pela realidade nem se tornaram obsoletas ou incompreensíveis. E mesmo tentando fazer uma coisa mais literária, mais profunda, que tenha sentido em qualquer tempo, temos de manter a noção de que aquilo ali que está no jornal é perecível, no dia seguinte vai forrar a gaiola do papagaio ou já está no lixo. É uma maneira de não se dar muita importância e de aceitar a brevidade da relevância daquilo.

ZH – O senhor comentou que hoje muitos autores estão

escrevendo crônicas em jornal, mas o tipo que se prolifera na imprensa é

a opinativa, analítica. Aquele estilo que o Rubem Braga levou à

maestria, o da linguagem acima muitas vezes do tema, hoje tem menos

cultores. O Brasil ficou menos lírico?

Verissimo – Acho que sim. Aquela época, vamos dizer clássica, da crônica brasileira, com Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, Fernando Sabino, tinha essa coisa lírica, como o Rubem Braga fazendo um texto inteiro sobre um ponto que ele vê no mar e que é um homem nadando. Havia um lirismo que se perdeu. Dentre todos esses nomes mais clássicos da crônica brasileira, eu gostava mais do Antônio Maria. Ele era justamente o que aproveitava mais a liberdade que a crônica dava, fazia humor, fazia uma coisa mais lírica, algo mais profundo. Ele inventava vários motes de fazer crônica. Ele tinha o que chamava de “romance do pequeno anúncio”. Pegava um pequeno anúncio de jornal, como alguém que estava vendendo o fogão, e inventava uma história em cima daquilo.

Verissimo – Acho que sim. Aquela época, vamos dizer clássica, da crônica brasileira, com Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, Fernando Sabino, tinha essa coisa lírica, como o Rubem Braga fazendo um texto inteiro sobre um ponto que ele vê no mar e que é um homem nadando. Havia um lirismo que se perdeu. Dentre todos esses nomes mais clássicos da crônica brasileira, eu gostava mais do Antônio Maria. Ele era justamente o que aproveitava mais a liberdade que a crônica dava, fazia humor, fazia uma coisa mais lírica, algo mais profundo. Ele inventava vários motes de fazer crônica. Ele tinha o que chamava de “romance do pequeno anúncio”. Pegava um pequeno anúncio de jornal, como alguém que estava vendendo o fogão, e inventava uma história em cima daquilo.

ZH – Há um risco em diálogos longos sem identificação dos

personagens. Dependendo da extensão, o leitor se perde sobre quem está

falando o quê. O senhor tem muitas crônicas que são puro diálogo. Leva

em conta esse risco ao escrevê-las?

Verissimo – Levo sim. Eu gosto muito de fazer diálogos sem citar onde eles estão acontecendo, e dar a conhecer tudo sobre aquele personagem que está falando apenas pelas palavras. Mas sei que é uma dificuldade, então tenho de confiar bastante no revisor, porque às vezes entra travessão onde não deveria, a ponto de o texto ficar ininteligível. Já aconteceu.

Verissimo – Levo sim. Eu gosto muito de fazer diálogos sem citar onde eles estão acontecendo, e dar a conhecer tudo sobre aquele personagem que está falando apenas pelas palavras. Mas sei que é uma dificuldade, então tenho de confiar bastante no revisor, porque às vezes entra travessão onde não deveria, a ponto de o texto ficar ininteligível. Já aconteceu.

ZH – Dos personagens de suas crônicas, o Analista de Bagé provavelmente ainda é o mais popular. É uma sátira à psicanálise ou ao gauchismo?

Verissimo – Os psicanalistas acham que é uma gozação com o gauchismo, e os gaúchos acham que é uma gozação com a psicanálise, então fica todo mundo em paz.

Verissimo – Os psicanalistas acham que é uma gozação com o gauchismo, e os gaúchos acham que é uma gozação com a psicanálise, então fica todo mundo em paz.

OS LIVROS

O Popular (crônicas, 1973)

A Grande Mulher Nua (crônicas, 1975)

Amor Brasileiro (crônicas, 1977)

O Rei do Rock (crônicas, 1978)

Ed Mort e Outras Histórias (crônicas, 1979)

Sexo na Cabeça (crônicas, 1980)

O Analista de Bagé (crônicas, 1981)

O Gigolô das Palavras (crônicas, 1982)

A Mesa Voadora (crônicas, 1982)

Outras do Analista de Bagé (crônicas, 1982)

A Velhinha de Taubaté (crônicas, 1983)

A Mulher do Silva (crônicas, 1984)

A Mãe de Freud (crônicas, 1985)

O Marido do Doutor Pompeu (crônicas, 1987)

Zoeira (crônicas, 1987)

O Jardim do Diabo (romance, 1987)

Noites do Bogart (crônicas, 1988)

Orgias (crônicas, 1989)

Pai Não Entende Nada (crônicas, 1990)

Peças Íntimas (crônicas, 1990)

O Santinho (crônicas, 1991)

O Suicida e o Computador (crônicas, 1992)

Comédias da Vida Privada (crônicas, 1994)

Comédias da Vida Pública (crônicas, 1995)

Novas Comédias da Vida Privada (crônicas, 1996)

A Versão dos Afogados: Novas Comédias da Vida Pública (crônicas, 1997)

O Clube dos Anjos (romance, 1998)

Aquele Estranho Dia que Nunca Chega (crônicas, 1999)

A Eterna Privação do Zagueiro Absoluto (crônicas, 1999)

Histórias Brasileiras de Verão (crônicas, 1999)

As Noivas do Grajaú (crônicas, 1999)

Comédias para se Ler na Escola (crônicas, 2000)

As Mentiras que os Homens Contam (crônicas, 2000)

Borges e os Orangotangos Eternos (romance, 2000)

Todas as Histórias do Analista de Bagé (crônicas, 2002)

Banquete com os Deuses (crônicas, 2002)

O Nariz e Outras Crônicas (crônicas, 2003)

O Opositor (romance, 2004)

A Décima Segunda Noite (romance, 2006)

Mais Comédias para Ler na Escola (crônicas, 2008)

Os Espiões (romance, 2009)

Em Algum Lugar do Paraíso (crônicas, 2011)

Diálogos Impossíveis (crônicas, 2012)

Os Últimos Quartetos de Beethoven (contos, 2013)

-----------------

Reportagem por Carlos André Moreira

Nenhum comentário:

Postar um comentário